04 紮 燈 匠

紮燈匠是我外公,在六十五歲時,

忽然做起一件丟人之事:拉瞎子。

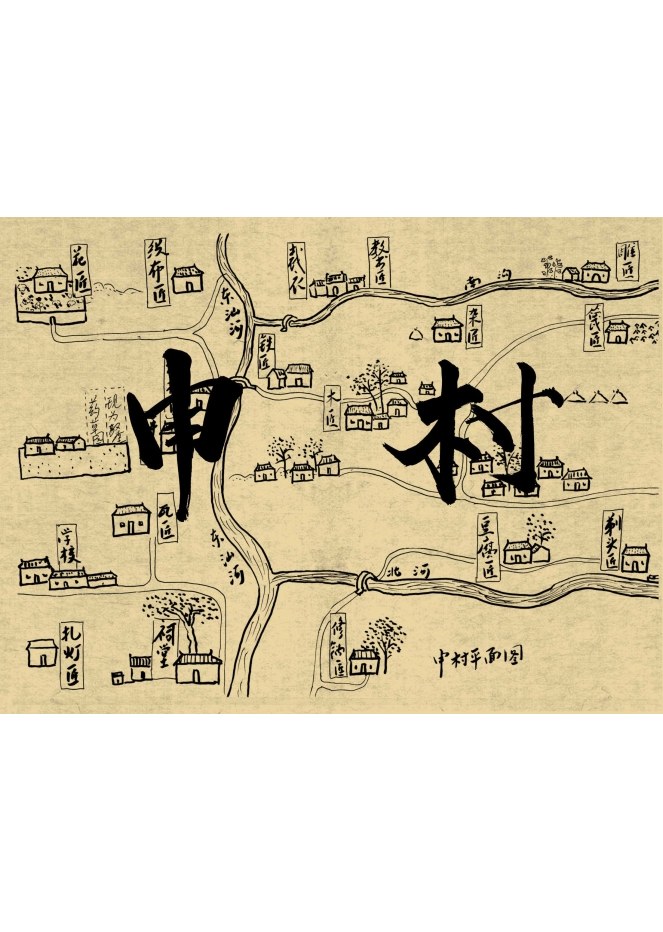

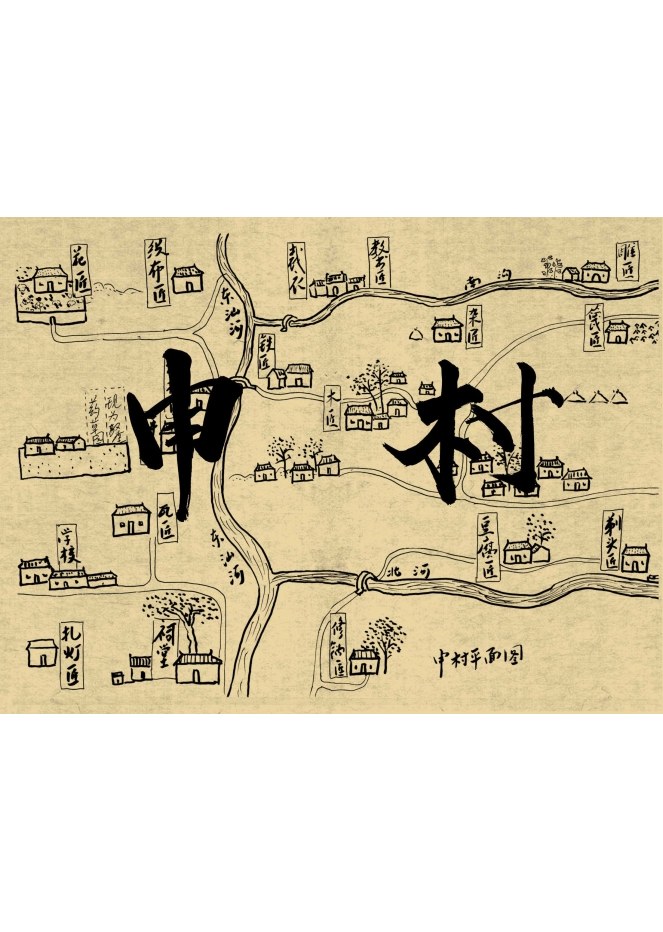

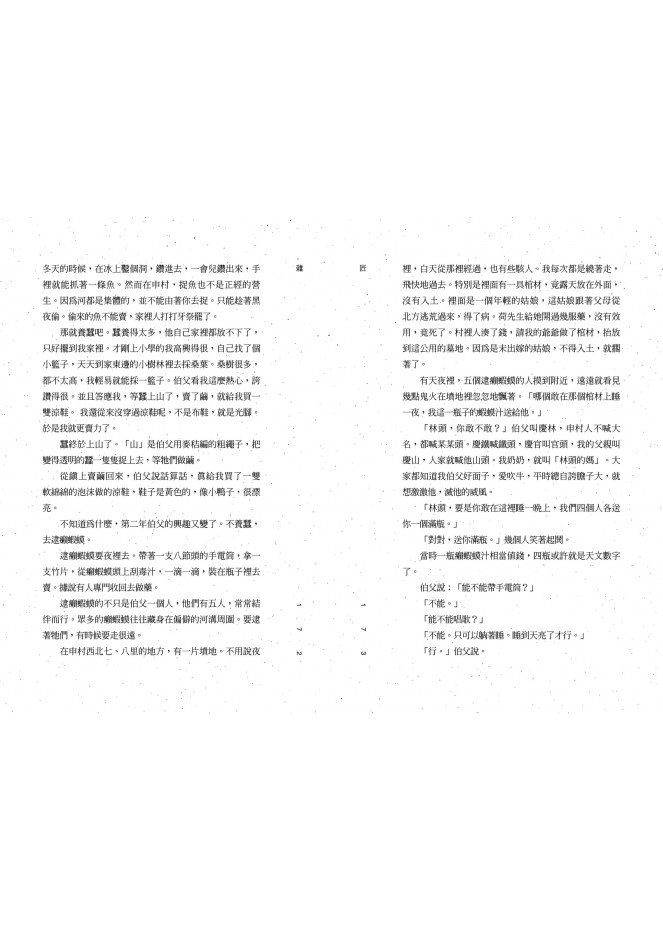

外公的家孤懸在村外的一個垛子(城牆外凸出的部分)上,門朝東,對著一條南北大路。這是很奇特的。鄉下房屋的朝向幾乎都是朝南。其中緣由,我不十分清楚。外婆去世得早,三個舅舅各自成家立業,並不跟外公住在一起。我只是在過年的時候去外公家住幾天。那是他最忙,也是我覺得最好玩的一段時光。他在給元宵節紮花燈。

大年初二,我和弟弟拎了兩包茶食—一包京果,一包桃酥,去給外公拜年。從我家到外公家有二十多里,我跟弟弟走一路玩一路,並不覺得遠。京果的香味一陣一陣地飄。我說,我們一人吃一顆吧,也看不出來。弟弟當然附和。一顆,兩顆,三顆,不知不覺吃了半紙袋。拿半袋拜年是不像樣子的。不過照規矩,外公會還一包給我們。索性吃掉了,就讓外公別還了。於是全吃了。

外公的牙全掉了,嘴扁扁的,笑起來很不好看,可是看著慈祥。看我們只拎了一袋桃酥來拜年,他只是扁著嘴笑笑,立即一人塞一只兔兒燈讓我們去玩。

外公的屋是三間茅草屋。左邊一間是他的臥室,中間是客廳,右邊是他的工作室。屋子的外面,又搭了一個小棚子,做廚房。房屋的四周全是樹,桑樹、柿樹、銀杏樹、桃樹、棗樹。一到夏天,整個房子都被綠蔭淹沒了。因為四周是曠野,他養的雞、羊跑得到處都是,沒人看,沒人管。看守牠們的是一隻小黃狗,小黃狗自己貪玩,並不認真。

外公的工作間裡全是各式的紙、竹篾和燈籠。他對我和弟弟特別寵愛,什麼燈都可以任我們去玩,玩壞了也沒關係,只有一盞除外,那是一盞八角的走馬燈。框架是梨花木,雕著各式的兵器,燈罩是透亮的防風紙。

燈裡面是幾個騎馬的小人,其中一人畫著黑白的花臉,說是項羽。燈的底座上刻著「十面埋伏」四個字。這燈終日掛在屋梁上,誰也碰不得。只有到三月十六日東嶽大帝的廟會,才摘下來,掛到東嶽廟裡的神像前。點起蠟燭,燈裡的人兒轉起來,外面看,就像有無數的兵馬在追趕著項羽。全鄉就這盞燈最耀眼。它是外公的傑作。每年到東嶽廟會,我都會跟所有小朋友說,看看看,會跑的燈,是我外公紮的。

從二十多歲起,外公紮燈已經四十年,到六十五歲這一年,他忽然歇手不做了。他改行「拉瞎子」。「拉瞎子」算什麼職業呢?什麼也不是。瞎子不知道從什麼地方鑽出來的,忽然就出現了。右手拎著一面小銅鑼,走幾步,「噹」的一聲敲一下。左手握著一根長長的竹竿,由人在前面牽著。牽著這竹竿的就是我的外公。

瞎子走村串戶,敲著銅鑼找人算命。外公向所有熟識的人引薦這令人生厭的瞎子。四鄉八鄰,誰不認識老實厚道的紮燈匠呢?他們會盡量照顧這瞎子的生意。

我上小學,正是好面子的年紀。瞎子的鑼聲經常會從學校外面響過,那是四村交匯的要道。

「那不是你外公嗎?拉瞎子啊。」

「瞎子專門騙人的錢。」

「拉瞎子,拉瞎子,拉瞎子。」他們看到我就這樣朝我喊。

因為這個,我跟同學打了好幾回架。我越是惱羞成怒,越成同學嘲笑的話柄。發生任何的衝突,他們就用「拉瞎子」這幾個字來刺激我,罵我。

幾乎每個星期都能撞到拉著瞎子的外公。外公看到我,老遠就喊我:「大魚兒。」我裝著沒聽到,飛一般躲得遠遠的。可是外公每次看到我,還是喊。

我跟媽媽抱怨:「媽,外公不是紮花燈的嗎?好好的拉什麼瞎子呢,多難看啊。瞎子專門騙人錢。」

「不要聽他們瞎說。哪個相信哪個請。願打願挨,什麼騙不騙。你倒想想看,瞎子不算命能做什麼?」

「瞎子歸瞎子算命,外公拉他做什麼。好丟臉。」

媽媽把手裡正打著菜秸的連枷(拍打穀物使榖粒掉落的工具)一停:「弄草給豬吃去!」

我最後一次給外公拜年是上個年初三的時候。外公還住在那個破舊的茅草屋裡。我已經長大了,自行車騎得飛快。外公聽到聲響從屋裡迎出來,我喊了他一聲,從車把上拎了茶食放到堂屋的桌上。因為過年,外公把家裡家外收拾得乾乾淨淨。屋梁上掛著一塊好大的豬肉。差點碰到我的頭。

我沒有坐,也不想坐。「外公,家裡還有事,我回去了。」

「這做什麼?哪有拜年這個樣子的,至少吃了中飯再回去。你看,肉這麼多,魚也有。」

「你不要忙了,真的有事。」

外公跟我又爭了幾句,看我真要走了,讓我等等,嘴裡念念叨叨進屋了。出來時,他塞給我兩塊錢。這是壓歲錢。壓歲錢是不能推辭的。兩塊錢對外公和我,都是極大的數目。以往,他給我的壓歲錢只有五角。

我走了,騎了車,飛一般離開。到外面的大路上,回過頭,外公還站在茅屋的門口,朝我望著。

「下回來!」他朝我喊。

這是我最後一次見到外公。我去了外地上高中,不常回來。過年時,我也不願意去拜年,讓弟弟去。已經長大了的我,聽到了外公一段可恥的經歷。

外公是個逃兵。

我有個高中同學和外公同村,起先我們交情滿好的,後來忘了為什麼鬧翻了,他就跟別人說,申賦漁的外公是個逃兵。

父親早知道這些,可是如果我沒問他,他也許永遠不會告訴我。我對打仗的故事是特別有興趣的。那時候的小孩子都這樣,都希望長大了去打仗。申村一帶是新四軍的根據地,我常常會聽到他們的故事。據說粟裕還在我們村住過。

「外公當過新四軍?」那時我還小,夏天在院子裡納涼,父親握著一把蒲扇正眉飛色舞地給一院子的人「說書」。並不是真的「說書」,有真有假。人們願意聽,聽得高興。

我這樣一問,父親狠狠瞪了我一眼:「去睡覺!」一晚的熱鬧,就這樣不歡而散了。

之後我再也沒問過。

等同學這一說,我才知道另有隱情。我上了高中,已經長大了,可以問了。從學校回來,我問了父親。

一九四○年,在村幹部的動員下,外公參加了新四軍。到十月,發生了黃橋戰役。對手是韓德勤的部隊。台兒莊會戰時,這支部隊在蘇北跟日本人是打過幾次硬仗的,立過功,據說還受到蔣介石的表揚。大家都知道不好惹。幸好粟裕指揮得好,又身先士卒,仗打了三天,贏了。可是外公卻嚇破了膽。十月七日的夜裡,黃橋決戰勝利的第二天,外公扔了槍,從營地偷跑了。

離宿營地不遠,外公就被哨兵發現。哨兵突然從一棵樹的後面鑽出來,拿槍指著外公。兩人只相隔十幾米。外公僵直地站著。他們是一個班的戰友。兩人僵持了有一分多鐘,那哨兵收起槍,讓他走了。

外公一口氣跑回家。並不敢在家住著, 怕被人發現了,要綁起來送到部隊。

外公在遠離村子的一個高垛子上搭了一個小茅棚。垛子的東邊是進出村子唯一的一條南北路。從小茅棚可以看到這路的盡頭,無論什麼人進村,遠遠就能看到。垛子的後面就是廣闊的田野,田野裡溝渠縱橫,鑽進去,立即可以消失。學會逃命,這可能是外公從部隊裡學到的唯一有用的東西。

沒有人來抓外公,外公就在這垛子上住著了。先是擴建了茅屋,然後成家立業。所謂立業,就是紮花燈了。

這樣的外公,一個逃兵,不用說拉瞎子,再稀奇古怪的事也做得出。我是不想再見他了。外公呢,也再沒拉瞎子來我們村子。他或許已經知道了,我們覺得這很丟人。

高中畢業後,我去無錫打工,後來又去了廣州、珠海、北京和南京。等我流浪回來,外公已經不在了。

媽媽跟我說,外公不在了。病倒在床的時候,舅舅們要接他去村子裡,他不肯。母親和父親要接他來申村,他也不肯。只好大家輪流跑過去照顧他。還有那個瞎子,也在那裡,每天陪著。

「就他拉的那個瞎子?」

「嗯,就那個瞎子,跟他是戰友。」

「什麼戰友?外公不是就當了幾個月兵就逃回來了嗎?」

「就那幾個月當兵認識的。他逃回來的時候,多虧這個瞎子。那時候他不瞎,他當時站崗,是哨兵。他放了你外公。不是他,你外公怕早就被打死了。」

「瞎子也當過新四軍?」

「是新四軍,後來打仗眼睛被炸瞎了。」

外公在六十五 歲的時候才遇到這個瞎子,他八十一歲去世,拉瞎子整整十六 年。

在外公的葬禮之後,媽媽請瞎子給我算算,我已經在外面許多年,在哪裡?過得好嗎?媽媽一無所知。

瞎子掰掰手指頭:「放心,姑娘,不久就有音信了。」

瞎子說這話的第三天,媽媽收到了我的信。信是從珠海寄的,我在信裡說,我找到了一份工作,一切都好。

我原先在佛山黃岐鎮的一間家具廠做搬運工,覺得沒前途,又跑到珠海。寫信的時候,我剛剛在珠海的國際貿易展覽中心找到一份電腦維修的工作。

瞎子最後一次給人算命,可能就是給我算的這一次。

媽媽在收到我的信之後,特意給瞎子送了五塊錢,作為謝儀。瞎子收了錢,說他不再出去了。

「我就在家,等死。」

就在外公去世的這年冬天,瞎子也死了。

011 雜 匠

雜匠是我的伯父。

在我出來打工那天,走得很遠了,

回過頭來,看到伯父還站在這塊地朝我張望。

那一次離開家,我一去就是十年。

今天,再次從這裡走過,

伯父站立的地方,已是他的墳地。

稱伯父為雜匠,是因為他學的手藝太多,卻沒有一樣是精的。晃蕩晃蕩,晃蕩了一輩子。這些手藝,除了木匠是我爺爺逼他學的,其餘都是他自己喜歡的。他想做什麼就做什麼。自己快活。爺爺說他沒出息,游手好閒,他也不生氣。

夏天的時候,我從南京回老家。遠遠就看到了家門口的那棵銀杏樹。

銀杏樹在屋門口的南溝邊上。一條小路從樹底下伸到河裡。

伯母站在「水馬兒」上盯著我看。

「大媽。」我喊她。

「哎呀,是我家大魚兒回來啦。你說我這眼睛,瞎子一樣。我說是哪個來了。」

「水馬兒」是幾根木頭搭成的一座簡陋的棧橋,貼著水面浮著,可以蹲在上面洗衣服、洗菜。七、八歲的時候,爺爺教我學游泳就在這「水馬兒」的邊上。

伯母蹲在「水馬兒」上,正在洗一籃子的碗碟。今天要來很多的客人。伯父已經不在了,去年去世的。去世的時候,我回來過。伯母反反覆覆跟我說:「晚上給他燒了兩個菜,他嫌不好,罵我。我說,老爹,不要罵,我重給你下麵條。下了麵條,他又罵我,還是嫌不好。我陪著笑臉問他,你到底要吃什麼,你說了,我來弄。他說要喝粥,我又燒了大麥粥。不錯,他喝了兩碗。喝了粥,隔壁的珍嬸過來借腳踏車,他還跟她開玩笑。說借什麼車子啊,我來載妳。珍嬸笑著罵他老不正經。他覥著個臉笑。哪個曉得,第二天,他就死了呢。」她就這樣嘮嘮叨叨。

伯父原本是跟著爺爺學木匠的,可是學了兩年,實在太差,爺爺不要他,嫌他丟人。當申村沒有木匠做活時,也有人來喊伯父。爺爺就會說:「半調子。」

做不了木匠做什麼呢?他去「搗黃貓兒」。什麼是「搗黃貓兒」?就是捉黃鼠狼。這個陣勢我見過,大得

很。要找一個極大的麥垛子,四周用網圍起來,四、五個人,五、六條狗。人們喊叫著拿長長的竿從四面向這草垛奮力地插。狗奔跑著、咆哮著。一名主將手裡拿著一把寶劍,對著空中揮舞著,像是在作法。不用說,還真有用,一個時辰下來,真有黃鼠狼從草垛裡竄出來,落在網裡。他們並不把黃鼠狼打死,而是裝在一隻竹簍子裡,拿蓋子蓋好。然後,他們就像一支得勝的軍隊,收拾了傢伙,揚長而去。伯父就是那個主將的副手。然而這也算不得什麼職業,甚至賣黃鼠狼的錢,還不夠他們的酒錢。我看伯父參與這個,只是因為好玩。他玩性大,又渾身是膽。

不「搗黃貓兒」了,他說去捉魚。捉魚也要傢伙。他一件一件地置辦。漁網,他自己會織。魚簍子,他砍了竹子,請篾匠幫忙。只有皮靠要買,據說他那一身皮靠就是用黃鼠狼皮換的。皮靠是什麼皮我不知道,黑黑的,密不透風,就是一套連衣褲,穿在身上,頭和手腳露在外面。所以下水的時候,脖子上、手腕和腳踝上要紮好,不能有水進去。

伯父天生的好水性。可以在水底下憋一炷香的時間。冬天的時候,在冰上鑿個洞,鑽進去,一會兒鑽出來,手裡就能抓著一條魚。然而在申村,捉魚也不是正經的營生。因為河都是集體的,並不能由著你去捉。只能趁著黑夜偷。偷來的魚不能賣,家裡人打打牙祭罷了。

那就養蠶吧。蠶養得太多,他自己家裡都放不下了,只好擺到我家裡。才剛上小學的我高興得很,自己找了個小籃子,天天到家東邊的小樹林裡去採桑葉。桑樹很多,都不太高,我輕易就能採一籃子。伯父看我這麼熱心,誇讚得很。並且答應我,等蠶上山了,賣了繭,就給我買一雙涼鞋。

我還從來沒穿過涼鞋呢,不是布鞋,就是光腳。於是我就更賣力了。

蠶終於上山了。「山」是伯父用麥秸編的粗繩子,把變得透明的蠶一隻隻捉上去,等牠們做繭。

從鎮上賣繭回來,伯父說話算話,真給我買了一雙軟綿綿的泡沫做的涼鞋,鞋子是黃色的,像小鴨子,很漂亮。

不知道為什麼,第二年伯父的興趣又變了。不養蠶,去逮癩蝦蟆。

逮癩蝦蟆要夜裡去。帶著一支八節頭的手電筒,拿一支竹片,從癩蝦蟆頭上刮毒汁,一滴一滴,裝在瓶子裡去賣。據說有人專門收回去做藥。

逮癩蝦蟆的不只是伯父一個人,他們有五人,常常結伴而行。眾多的癩蝦蟆往往藏身在偏僻的河溝周圍。要逮著牠們,有時候要走很遠。

在申村西北七、八里的地方,有一片墳地。不用說夜裡,白天從那裡經過,也有些駭人。我每次都是繞著走,飛快地過去。特別是裡面有一具棺材,竟露天放在外面,沒有入土。裡面是一個年輕的姑娘,這姑娘跟著父母從北方逃荒過來,得了病。荷先生給她開過幾服藥,沒有效用,竟死了。村裡人湊了錢,請我的爺爺做了棺材,抬放到這公用的墓地。因為是未出嫁的姑娘,不得入土,就擱著了。

有天夜裡,五個逮癩蝦蟆的人摸到附近,遠遠就看見幾點鬼火在墳地裡忽忽地飄著。「哪個敢在那個棺材上睡一夜,我這一瓶子的蝦蟆汁送給他。」

「林頭,你敢不敢?」伯父叫慶林,申村人不喊大名,都喊某某頭。慶鐵喊鐵頭,慶官叫官頭,我的父親叫慶山,人家就喊他山頭。我奶奶,就叫「林頭的媽」。大家都知道我伯父好面子,愛吹牛,平時總自誇膽子大,就想激激他,滅他的威風。

「林頭,要是你敢在這裡睡一晚上,我們四個人各送你一個滿瓶。」

「對對,送你滿瓶。」幾個人笑著起鬨。

當時一瓶癩蝦蟆汁相當值錢,四瓶或許就是天文數字了。

伯父說:「能不能帶手電筒?」

「不能。」

「能不能唱歌?」

「不能。只可以躺著睡。睡到天亮了才行。」

「行。」伯父說。

當天晚上,伯父沒有回家。他把那棺材的蓋子掀開,反過來放好,躺在上面。

事後有人問過伯父,伯父老實說,眼睛睜著,一夜沒睡。天要亮的時候,有磚頭扔過來,他反而踏實了。是那幾個同伴扔的。他們在旁邊守著呢,終於失望了,想扔幾個磚頭嚇嚇他。

伯父贏了錢,得意得很,時常請人來家吃喝。特別是那幾個輸了癩蝦蟆汁的兄弟,更是常客。直到錢花光了,鄰里才得以安寧。

打賭事情過去幾個月,逮癩蝦蟆還在繼續。有天晚上,天不好,沒有月亮,伯父一個人走得遠了,發現前面沒路了,拿手電筒照照,全是荊棘窩,只好回頭。走不多遠,又是荊棘窩。伯父一想,壞了,鬼打牆。有辦法,對著荊棘窩小便。小完便,尋條路再走。哪知道走上幾百米又走不過去,還是荊棘窩。那就繞著走吧。伯父心裡發慌,使著勁兒亂跑。衣服褲子被勾得一縷縷的,也顧不得了。

雞叫了,天亮起來。伯父看到自己在一個小樹林裡。鑽出來,林子外面的村子是認識的,是野莊。他的姑父住這個村裡。野莊離申村有幾十里路。

大姑爺爺把伯父接回家中,飯吃不下,給他燒了碗生薑紅糖茶喝了,蓋上被子睡覺,一邊請人去申村給我爺爺送信。

到第二天,伯父神情還有點恍惚,體力已經恢復。大姑爺爺騎了自行車,讓他坐在車後,一路顛簸,回到申村。

我早已聽到伯父遇到鬼打牆的事,又害怕又好奇。伯父的家離我家有一里多遠,在西南角上,是一個茅草屋。伯母嘴裡唸唸有詞,熬了米粥,上面挑了一勺子紅糖端給伯父。伯父的家中坐了一屋子人。每個人臉上的神情都顯得神祕莫測。伯父要休息了,父親帶了大姑爺爺來我家。

我對這大姑爺爺一向是有些害怕的,因為他的脖子上有許多可怕的疤痕。爺爺說是被刺刀戳的,有十三刀,我從來沒數對。一九四六年的冬天,大姑爺爺曾被國民黨還鄉團捉住,因為他穿了一件好衣裳,就說他是共產黨的幹部,綁了,趁天黑扔在溝裡用刺刀捅。命大,沒死掉。

大姑爺爺說:「也有遇到鬼打牆的,只是沒這麼厲害,把人一迷幾十里。這林頭,這回一定遇到惡鬼了。不要自恃陽氣壯。你陽氣壯,膽子大,跟人跟鬼都賭狠,這哪行?小鬼讓著你,但說不定就招惹了惡鬼。陽氣也要藏著點,犯得著跟鬼較勁?下回這夜路還是少走,不要一個人。」

伯父在家躺了一個星期之後,剃頭匠馬海碗帶他去了一趟千佛寺。剃頭匠年輕時曾在千佛寺做過工,跟廟裡有些香火之情。方丈給了伯父一串佛珠、一部佛經。從廟裡回來,伯父戒了葷腥,改吃素,吃了半年。

伯父生於一九三七年,二○一○年去世。到伯父下葬了,伯母也沒有哭一聲。依舊過日子,平淡地接受了伯父去世的事實。像是生活本該如此。然而一個月之後,她突然病倒在床。一躺就是半年。

「伯母,妳的病好了?」我幫她拎了裝著碗碟的竹籃子往家走。

「什麼病啊,是老爹鬧的。」

「怎麼是伯父鬧的啊?妳一個人在家過,什麼都不方便,我看還是搬過去跟漁網兒住吧。」漁網兒是她兒子,在城裡開了個小吃店。

因為生下來是用漁網接生的,就叫漁網兒。

「不去、不去。你曉得我這個病怎麼來的?我現在弄明白了,是得罪了老爹。我自己也琢磨,好好的,哪能說病就病了呢。我就去圓光。」在村子東北三十多里的地方,有個神婆,說是能引鬼上身,讓陰陽兩界的人對話。

「她作了法,你伯父上了她的身。跟我說,我剛死了,妳就不在家了,妳跑到哪兒去呢?我說,到漁網兒家啦。他說,妳倒好,到兒子那裡,有吃有喝,不管我了,讓我喝西北風。我說,我不是在兒子家也供你的嗎?他說,那麼遠,我到哪兒去找?妳不在牌位面前供,我哪裡吃得到?我餓得前胸貼後背。妳不是頭疼,也不回家。」

「我就曉得,是他這個黑心人不饒我。」伯母呵呵笑著。

伯父去世前,我到泰州的醫院看過他。他不肯在醫院住著,要回家。精神還好,只是太瘦。穿中式的衣裳和一雙黑布的鞋,聲音還是很洪亮。他說,死要死在家裡,死在外面像什麼樣子?變了孤魂野鬼,你們給我燒紙錢,我也收不到,都被這裡的本地鬼搶走了。

說著,發了脾氣。兒子漁網兒只好順著他,把他送回家。回到家,精神倒比在醫院好得多。父親去看他,他說:「你看,回來就好了。」我父親說:「你屋門口的這棵大桑樹死了,要挖掉。」伯父說:「過陣子吧,我現在身體不好,病好點再說。」

伯父病沒有好,兩個月後就走了,走的時候,大口地吐血。漁網兒說:「爸爸,趕緊去醫院吧。」伯父用手死死地抓住床架:「不去,不能去,就死在這裡。」他堅持要死在家裡。

伯父去世之後,就埋在他家房子西邊的地裡。那條一直很神氣地跟著他的狗,天天在不遠的地方蹲著。這狗再也無人問津,淒涼得很。因為牠的尾巴後端有一塊白毛,村裡人在伯父死了之後,說這是「孝尾」,養這樣的狗,主人不吉。而父親說,他家門口的那棵大桑樹死了,就是不好的兆頭。總之,一個人去世了,事後村子裡的人總能找到種種不祥的預兆。

伯父愛若性命的鴿子,在他去世不久後全飛走了,一隻不剩。他在的時候,如果誰偷了他一隻鴿子,甚至一個鴿子蛋,他會拎了棒子,打上門去。他每天最重要的事,就是放他的鴿子。也正因為他的鴿子,我才知道,他對我的女兒,或者是對於我,有著特殊的愛。

女兒一歲的時候,我才帶她回老家。在到老家之前,她還不會說話。剛進村子,舉目皆是油菜花,她說了她人生的第一個字:「花。」

她不會喊爺爺,只是對著大伯笑。大伯也笑。大伯回家之後,不一會兒一隻手端了一只碗,一隻手拎著一隻鴿子。他說,這碗鴿子蛋給寶寶吃,這鴿子,給她煨湯。父親愣了好一會兒。因為他知道,大伯對鴿子是多麼的疼愛,即便他自己或伯母生病了,他也捨不得殺一隻的。我們堅決地推讓了,讓他把鴿子拿了回去,只留下一碗鴿子蛋。當天晚上,女兒「抓週」。我父親給她準備了鋼筆、鉛筆、毛筆、書、尺子等等,幾乎所有的學習文具。也許是怕太不客觀,怕希望寶寶將來愛學習的心情過於明顯,他在這些文具當中,放了一顆煮熟的鴿子蛋,作為陪襯。「抓週」開始了,女兒毫不猶豫,伸手就抓住了那顆鴿子蛋。我們哄笑起來,她爺爺直搖頭。他還不甘心,說:「寶寶,還空一隻手,再抓一個,再抓一個。」可是女兒不聽他的,兩隻手捧著鴿子蛋,往嘴裡送。

女兒「抓週」的時候,伯父也在,他比誰笑得都開心。

離開家回城的時候,要從他的墳邊上經過。墳在油菜花田的中間,上面已經長出許多青草。二十多年前,我第一次離開家鄉到城裡去打工,也是從這裡經過。天剛濛濛亮,伯父和伯母就在現在埋著他的這塊地裡幹活,他抬起頭來,問我:「大魚兒,你到哪裡去?」我用手指指遠方,說:「我出去。」我也不知道我去哪裡。在我走得很遠了,回過頭來,伯父還站在田裡朝我張望。那一次離開家,我一去就是十年。今天,再次從這裡走過,伯父站立的地方,已是他的墳地。

.jpg)

.jpg)

.jpg)