第一部 今日

臥室很奇怪。很陌生。我不知道自己在哪裡,又怎麼會在這裡。我不知道自己要怎麼回家。

我是在這兒過夜的。被收音機鬧鐘吵醒後,我睜開眼睛,發現自己在這裡。在這個我認不得的房間裡。

眼睛適應之後,看了看近乎幽暗的四周。衣櫥門後掛著一件睡袍,是女用的,但比較適合年紀比我大得多的女人;梳妝檯前的椅背上披著幾件摺疊得整整齊齊的深色長褲,至於其他幾乎都看不清楚。鬧鐘看起來很複雜,但我找到一個按鈕,終於讓它安靜下來。

這時我聽到身後有震顫的吸氣聲,這才發覺我不是一個人。我轉過身,看見一大片肌膚和一頭深色頭髮,有點花白。是個男人。他左手臂伸在被毯外,無名指上戴著一枚金戒指。這個人不但又老又有白髮,還已經結婚了。我不但跟已婚男人亂搞,而且好像還是在他家,在他平常肯定是與妻子同眠共枕的床上。真該覺得羞愧。

不曉得他妻子上哪去了?需不需要擔心她可能隨時會回來?我盡可能輕輕掀開被毯,起身坐在床沿。首先,得去趟洗手間。由於意識到自己光著身子,深怕開錯了門,意外撞見同住在這屋裡的人,好比他正值青春期的兒子。見到眼前浴室門半開著,我才放了心,於是走進去反手將門鎖上。

我伸手去拿肥皂時,感覺好像有點不太對勁。起初想不出是什麼,但隨後就看到了。抓住肥皂那隻手不像是我的,皮膚布滿皺紋,指甲沒有上指甲油還咬到見肉,而且和我剛剛離開的那張床上的男人一樣,無名指也戴了一枚不花俏的黃金婚戒。

我瞪了一會兒,接著動動手指。拿著肥皂那隻手的手指也動了。我倒吸一口氣,肥皂砰咚掉入洗臉槽。我抬起頭照鏡子。

鏡子裡有張臉回看著我,那不是我的臉。頭髮稀疏塌陷,比我留的更短得多,臉頰和下巴的皮膚鬆垮垮的,嘴唇很薄,嘴角下垂。我喊了一聲,要不是即時克制,這聲默默的嘆息可能會變成驚恐尖叫。接著我注意到眼睛。眼周布滿了皺紋,沒錯,但無論如何都看得出來是我的雙眼。鏡子裡的人是我,但比實際的我老了二十歲。二十五歲。不止。

這不可能。我不由得開始發抖,雙手緊抓著洗臉槽邊緣。另一聲尖叫逐漸從胸臆間升起,最後爆發成哽咽的喘息。我往後退離鏡子一步,這時才看見了。照片。貼在牆上,鏡子上也有。照片中夾雜著用簽字筆注解的黃色貼紙,因潮溼而捲曲。

我隨意挑了一張。克莉絲汀,紙上寫著,並畫了箭頭指向一張我的照片—這個新的我,這個老的我—照片中我坐在碼頭邊的長椅上,旁邊有個男人。這名字似曾相識,但只是略微罷了,就好像我得努力讓自己相信那是我的名字。照片中的我們都對著鏡頭微笑,手牽著手。他英俊而迷人,仔細一瞧就知道正是睡在我身邊那個男人,我留在床上那個。那底下寫著「班恩」,一旁還寫著「妳丈夫」。

我驚愕屏息,隨手從牆上撕下照片。不,我暗想不可能……我將剩餘的照片掃視一遍,拍的全是我,和他。其中一張,我穿了一件很醜的洋裝正在拆禮物,另一張則是我們倆穿著防水情侶夾克,站在一道瀑布前。

我似乎隱約回想起什麼,但正打算再想個仔細,念頭卻有如灰燼被微風吹起,翩然飛走了。我也才發覺在我的人生中有一段過去,一個從前,只是我說不出是什麼的從前,還有一個現在,而兩者之間什麼都不存在,只有一段漫長、靜默的虛空引領我來到這裡,來到我和他,來到這棟屋子。

我回到臥室,手中仍握著我和醒來時身邊那個男人的合照,置於身前。

「這是怎麼回事?」我尖叫著問,淚水同時滑落臉頰。男人已起身坐在床上,睡眼惺忪。「你是誰?」

「我是妳丈夫。」他說。他臉上充滿睡意,絲毫不顯得困擾,也沒有注視我的裸體。「我們已結婚多年。」

「什麼意思?」

他站起身來,將睡袍遞給我,等候我穿上。

「我們在一九八五年結婚。二十二年前。妳……」

「什麼?」我感覺到臉部血液瞬間抽乾,房間開始旋轉。屋裡某處的一個時鐘響了起來,聲音大得有如鐵鎚。「可是……」

「克莉絲汀,妳已經四十七歲了。」他說。我望著他,這個正對我微笑的陌生人。我不想相信他,甚至不想聽他說話,但他仍接著說:「妳出了意外,很嚴重的意外,頭部受了傷,很多事情記不得了。」

「什麼事情?」我問道,意思是:肯定不會是過去的二十五年吧?

他又向我走近一步,彷彿在接近一隻受驚的動物。「一切事情。」他說:「大概是從妳二十歲出頭以後的事,甚至還可能更早。」

我的心思飛旋,日期與年齡颼颼而過。我不想問,卻知道非問不可。「我是……我是什麼時候出的意外?」

他凝視著我,臉上表情混雜著同情與擔憂。

「妳二十九歲那年……」

我閉上眼睛,儘管試圖排斥這項訊息,心裡某個角落卻知道這是事實。我聽見自己又哭了起來,我哭泣時,這個男人雙手環抱住我的腰,我沒有動,當他拉我入懷,我沒有抗拒。他抱著我,我們一起輕輕地搖晃,我發覺這個動作有種莫名的熟悉,因而舒坦了些。

「我愛妳,克莉絲汀。」他說,雖然知道該回說我也愛他,但我沒有。我不發一語。我怎麼可能愛他?他是個陌生人。一切都不合理。我想知道的事情太多了。我是怎麼走到這一步、是怎麼活下來的?但我不曉得該從何問起。

「我好害怕。」我說。

「我知道。」他回答:「我知道,但妳別擔心,莉絲,我會照顧妳,我會永遠照顧妳。妳不會有事的,相信我。」

他說要帶我到處看看這棟房子。我隨他下樓去。這裡沒有一處是熟悉的。我一點感覺都沒有,即便是看到餐具櫥上一張我們兩人合照的裱框照片也一樣。我突然想到我甚至不知道這是世界的哪個角落。

「我們在哪裡?」我問道。

他站在我身後。我看見我們倆的身影倒映在玻璃上。我。我的丈夫。已屆中年。

「倫敦北部。」他回答道:「蹲尾區。」

我後退一步,開始感到驚慌。「天哪,」我說:「我竟然連自己住在哪裡都不知道……」

他拉起我的手。「放心,妳會沒事的。」我轉頭面向他,等待他告訴我怎麼會,我怎麼會沒事?但他沒有說。「要不要給妳沖杯咖啡?」

那一瞬間我對他感到憤恨,但旋即說道:「好,好的,謝謝。」接著他拿了水壺裝水。「請給我黑咖啡。」我說:「不加糖。」

「我知道。」

他肯定非常了解我,但眼前的情景就像一夜情過後的早晨:和一個陌生人在他家吃早餐,一面暗地盤算著需要多久才可以逃離,可以回家。

不過差別就在這裡。這好像就是我家。

過了片刻,班恩遞給我一本簿子,說道:「這是一本剪貼簿,也許對妳會有幫助。」我從他手中取過簿子,外表裝訂的塑膠封面大概是想仿舊皮革,但卻不像,繫在上面的紅絲帶胡亂打了個蝴蝶結。「我馬上回來。」他說著便離開客廳。

我坐在沙發上,擺在腿上的剪貼簿沉甸甸的,看著它,感覺好像在窺探隱私。我提醒自己,無論裡面內容為何都與我有關,這是我丈夫給我的。

我解開蝴蝶結,隨意翻開一頁。是我和班恩的一張合照,看起來年輕許多。

我砰地將簿子闔上,用手撫摸著封面,再快速翻動頁面。我想必每天都得這麼做。

我無法想像。一定是哪裡出了天大的錯,但又不可能。事實俱在—樓上的鏡子、眼前撫摸剪貼簿那雙手上的皺紋。我並非早上醒來時自以為的那個人。

但那是誰呢?我暗忖。我在何時曾是那個人,那個在陌生人床上醒來、一心只想逃離的人呢?我閉上眼睛,覺得自己在飄浮。未被拴縛。有迷失的危險。

我得拋錨下碇。我閉上雙眼,試圖把注意力集中在某一樣、任何一樣穩固可靠的東西。但找不到。我心想,那麼多年的人生,不見了。

這本剪貼簿會讓我知道自己是誰,但我不想翻開。還不想。我想在這裡坐一會兒,懷抱一整段空白的過去,處於遺忘狀態,在可能與事實之間擺盪。我害怕找出自己的過去,得知自己完成了哪些事,又未能完成哪些。

班恩在我身邊坐下。他刮了鬍子,穿上長褲和襯衫,打著領帶,已不再像我父親。此刻的他像是在銀行或辦公室上班。倒還不錯,我暗想,又隨即屏除這個念頭。

「每天都像今天這樣嗎?」我問道。

「差不多。妳醒的時候好像能記住事情。可是一旦睡著,大部分的記憶都會消失。咖啡還好嗎?」

我說很好,他從我手中拿過剪貼簿。「這算是剪貼簿。」他說著翻了開來。「幾年前發生一場火災,很多舊照片和舊事物都燒毀了,不過這裡面還保留了一些零星的東西。」他指著第一頁說道:「這是妳的畢業證書,還有妳畢業當天拍的照片。」我順著他的手指看去。我在微笑,迎著陽光瞇起眼睛,身穿黑袍、頭戴垂著金穗的學士帽。有個穿西裝打領帶的男人就站在我身後,臉轉了開來,沒看鏡頭。

「那是你嗎?」我問道。

他微微一笑。「不是,我和妳不是同一年畢業。當時我還在念書,讀化學。」

我抬起頭看他。「我們是什麼時候結婚的?」我問。

「妳拿到博士那年。我們已經交往了幾年,不過,妳……我們……我們都想等到妳學業告一段落。」

這個合理,我心想,雖然覺得自己出奇地實際。我當時會不會根本就不想嫁他?

他彷彿看穿我的心思,說道:「我們當時非常相愛。」接著又補一句:「現在也是。妳主修英文,畢業後做了幾份工作,只是打工性質,像是秘書、業務。我想妳應該不太清楚自己想做什麼。我拿到學士學位,參加教師培訓,頭幾年過得很辛苦,但後來獲得升遷,最後我們就到這兒來了。」

班恩繼續說著。「我在附近的中學教書,現在擔任主任。」他口氣中不帶一點驕傲。

「那我呢?」我問道,儘管對於唯一可能的答案心知肚明。他緊握住我的手。

「妳不得不放棄工作。出了意外之後,妳什麼都沒做。」他想必感受到我的失望。「妳也不必做什麼,我的薪水不錯,足夠應付了。我們還過得去,生活不成問題。」

我閉上眼睛,一手按著額頭。這一切都讓我受不了,只希望他就此住嘴。我能消化的好像就這麼多了,他要是再說下去,我終究會爆炸。

我整天都做些什麼?我想問,卻又害怕聽到答案,便默不作聲。

「我得出門上班了。妳不會有事的。我會打電話,一定會。別忘了今天就像其他日子一樣,妳不會有事的。妳還有一本日誌,」他說道:「在妳的袋子裡。日誌後面有重要的電話號碼,和我們的地址,萬一妳迷路就用得上。還有一支手機……」

「好。」我說完就有點詞窮了,自覺像個不能上學的孩子,因父母親去上班而獨自留在家中。我想像他吩咐我別忘了吃藥。

他走向我,親親我的臉頰。我沒有制止他,但也沒有回親他。他轉身面向前門,正要開門時又即時打住。

「喔!我差點忘了!今天晚上我們要出門旅行。」他說:「只是去度個週末。慶祝結婚紀念日,我大概會訂個飯店什麼的,好嗎?」

我點點頭,回說:「聽起來不錯。」

他微微一笑,好像鬆了口氣。「我晚點打電話給妳,看看妳情況如何。」

「好。」我說:「一定要打,拜託。」

「我愛妳,克莉絲汀。」他說:「千萬別忘了這點。」

他隨手關上了門,我也轉身進屋。

▲▲▲

稍後,我坐在扶手椅上。碗盤洗好了,整整齊齊堆在瀝水架上,衣服也放進洗衣機了。我一直讓自己忙個不停,但現在卻感到空虛。班恩說得沒錯,我沒有記憶,一點都沒有。我完全不記得見過這屋裡的一景一物。沒有一張照片能讓我回想起拍照的當下,而除了今天早上見面後的時間,我也想不起和班恩共處的任何時刻。我的心似乎空得徹底。

我站起來,在屋裡到處走動,從一個房間走到另一個房間,慢慢地走。像幽靈般遊蕩,任由手拂過牆面、桌子、家具背面,努力告訴自己這是我的,全都是我的,我的家、我的丈夫、我的生活。但這些事物並不屬於我,它們不是我的一部分。在臥室裡,我打開衣櫥門,看見一排我認不得的衣服整齊地懸掛著,像是某個我從未謀面的女人的空洞版。而我正在這個女人家裡晃蕩,用了她的肥皂和洗髮精,還丟下她的睡袍、穿上她的拖鞋。她對我而言是隱形的,如鬼魂般存在,疏離且不可觸碰。今天早上,我內疚地挑選內衣,翻找那些和褲襪、長絲襪全部揉成一團的內褲,彷彿深怕被當場逮著。當我在抽屜最裡面發現絲質蕾絲內褲,不禁屏息,這些款式不僅是買來穿,也是買來欣賞的。我將未穿過的那幾件原封不動擺回去,選了一件淺藍色的,似乎還有搭配的胸罩,便匆匆穿上,然後拉出最上面一雙厚重的褲襪,接著是長褲和上衣。

我在梳妝檯前坐下,端詳鏡中的容顏,我順著額頭上的細紋、眼睛下方肌膚的摺痕撫摸。我微笑,看看自己的牙齒、嘴邊擠縮起來的皺紋,與隨之顯現的魚尾紋。我發現皮膚有些斑點,額頭上有個地方變了色,看似尚未完全退去的瘀青。我找到一些彩妝,便化了點淡妝,輕輕撲了粉,刷了點腮紅。

接著,我走進廚房,打開廚櫃:有幾包義大利麵、幾包標示著「阿波里歐」的米、幾罐紅芸豆。這樣食物很陌生。我記得吃過吐司夾乾酪、加熱即食魚、醃牛肉三明治。我拿出一個標著鷹嘴豆的罐頭、一包叫「庫司庫司」的東西。根本不知道這些是什麼,更甭提怎麼烹煮了。那麼身為人妻的我是怎麼活過來的?

我抬頭看著班恩出門前帶我看的白板。板子呈現髒髒的灰色,文字在上頭寫了又擦,反覆更動、修改,每次都留下淡淡的痕跡。我心想若能一層層解析出來,藉此挖掘我的過去,不知會有什麼樣的發現?但又旋即明白即便能這麼做,恐怕也是徒勞無功。我很確定只會看到留言和清單,告訴我該買什麼東西、該做什麼事情。

我的生活真的只是這樣嗎?我暗想,我就只是這樣的人?我拿起筆,在板子上加了一句話。今晚打包行李?我這麼寫道。不是什麼了不得的提醒,卻是我自己的。

我聽到一個響聲。是一個旋律,來自我的袋子。我打開袋子,把裡頭的東西一股腦兒全倒在沙發上。我找到班恩所說的電話,螢幕閃動著。我按了某個鍵,希望沒按錯。

「喂?」我說道。答覆的聲音不是班恩。

「嗨,」對方說道:「克莉絲汀嗎?妳是克莉絲汀.盧卡斯嗎?」

會是誰呢?有誰知道我在哪裡、我是誰?我發覺這可能是任何一個人,內心不由得興起一股恐懼。我的手指懸在那個能結束對話的按鍵上方,猶豫不決。

「克莉絲汀?是我,奈許醫師,妳的醫生。」

我心中再度閃過一絲驚恐。「我的醫生?」我質疑道。我沒有生病,本來想加上這麼一句,但我根本不能確定。我覺得心思開始飛旋起來。

「對。」他說:「不過妳別擔心,我們只是一直在為妳的記憶做一些努力。不是出了什麼問題。」

我留意到他的用詞。他說「一直」。所以這又是一個我不記得的人。

「什麼樣的努力?」我問道。

「我試著在幫妳改善情況。」他說:「想找出究竟是什麼原因造成妳的記憶問題,也看看有沒有任何解決之道。」

這說得通,但我忽然想到另一件事。班恩今天早上出門前,怎麼沒提到這個醫生呢?

「怎麼改善?」我說:「我們都做了些什麼?」

「過去幾個月來我們都會碰面,一星期差不多會見個幾次。」

聽起來有點不可思議。又一個我經常見面,卻一點印象也沒有的人。

可是我從來沒有見過你,我想這麼說。你可能是任何人。

我默不作聲。這句話也可以對今早醒來躺在我身邊的男人說,結果他竟是我的丈夫。

「我不記得了。」我換個說法。

他的聲音轉為柔和。「別擔心,我知道。」

「可是我丈夫完全沒有提起你。」我發覺這是我第一次如此稱呼那個醒來時躺在我身邊的男人。

「我想班恩可能不知道妳和我見面的事。」

我察覺他知道我丈夫的名字,但卻說:「太荒謬了!他怎麼可能不知道?」

他嘆了口氣,說道:「妳得相信我。等我們見了面,我可以把一切解釋清楚。」

我們怎麼見面?一想到要出門,沒有班恩陪同,他甚至不知道我在哪裡或是和誰在一起,我感到害怕。

「對不起,」我說:「我不能。」

「克莉絲汀,」他說:「這很重要。看看妳的日誌,就會知道我說的是真的。日誌在妳那兒嗎?應該是在袋子裡。」

我從沙發上拿起方才掉落的花卉圖案本子,看見印在封面的金字年份,不禁大吃一驚。二○○七年。比我想的晚了二十年。

「查查今天的日期。」他說:「十一月三十日。應該會看到我們的約定。」

我翻過那薄如面紙的紙頁,來到今天的日期。此處夾了一張紙,上面以陌生而工整的字跡寫著十一月三十日:見奈許醫師。底下又寫了:別告訴班恩。不曉得班恩有沒有讀過這本日誌,有沒有檢查過我的物品?

「好吧。」我回答。他說他會過來接我,他知道我住在哪裡,一個小時後就到。

就見他這一次吧,我暗想。然後,今晚等班恩回家,我再告訴他。我不敢相信自己竟會隱瞞他這種事,尤其此時此刻一切都得仰賴他。

不過奈許醫師的聲音有種說不上來的親切感。和班恩不同的是,他並不全然讓我有排斥感,我甚至覺得要相信自己曾見過他比要相信見過我丈夫更容易。

我們有進展,他剛才說。我得知道他指的進展是什麼。

「好,」我說:「你來吧。」

▲▲▲

奈許醫師到了之後,提議一起去喝個咖啡。

街尾的公園有間咖啡館,我們一起走路過去。寒風刺骨,我將脖子上的圍巾拉緊了些。幸好我事先把班恩給的手機放進袋子裡,也幸好奈許醫師並未堅持開車到某個地方去。我內心有一部分信任這個男人,但有更大的一部分告訴我他有可能是任何一個人。一個陌生人。

我是成年人,但是個有缺陷的成年人。雖然不知道這個人會想做什麼,但他輕易便能將我帶到某處。我脆弱得就像個孩子。

「你是什麼樣的醫生?你看哪一科?你是怎麼找到我的?」

他轉頭看我。「我是神經心理師。專門治療腦部病變的患者,尤其熱中於研究大腦記憶的過程與功能。我是透過相關醫學文獻得知妳的消息,進而追蹤到妳,並不是太困難。」

「為什麼?你為什麼想找我?」

他淡淡一笑。「因為我自認能幫助妳。然而通常每星期一次的療程是不夠的,他們需要更密集的治療。關於如何真正改善情況,我有一些想法,希望能嘗試看看。妳的病例很特殊。我相信我們能發掘許多現在仍未知的記憶運作方式。」

我感覺自己開始焦慮、緊張。腦部病變。研究。追蹤到妳。我試著呼吸、放鬆,卻發現辦不到。現在,同一個身體內有兩個我:一個是四十七歲的女人,冷靜、有禮,知道哪些行為適當、哪些不適當;另一個則是二十多歲的女孩,正在驚聲尖叫。難以確認哪個才是我,但既然眼下只聽見遠方的車聲和公園裡孩童的喧鬧,想必應該是前者吧。

「妳已經罹患失憶症很久了,因為無法保存新的記憶,所以整個成年生活所發生的事,妳大多忘了,每天醒來都認為自己還是個少女。有些時候當妳醒來,還會以為自己是小孩。」

不知怎的,這話從他、從一個醫生的口中說出,似乎更糟。「這麼說是真的了?」

「是啊,是真的。家裡那個男人是妳丈夫,班恩,妳已經嫁給他多年,婚後許久妳的失憶症才發作。」我點點頭。

我們走到公園的小木屋,奈許醫師點了兩杯咖啡,並加了桌上糖盅裡的糖,卻沒問我要不要加,正是這點比任何事都更令我相信我們以前見過面。

「這麼說來,我丈夫在家照顧我?」我問道。

他抬起頭說:「對,但並不是一直都這樣。起初妳的狀況太嚴重,需要全天候的照護,直到前不久班恩才覺得可以獨力照顧妳。」

這麼說來,我此時所感覺到的,已經是進步後的狀況。真慶幸自己記不得更糟的那段時期。

「他一定非常愛我。」這句話與其說是對奈許醫師,倒不如說是對我自己講的。

他點點頭。「是啊,我想一定是。」

我微微一笑,低頭看著捧著熱咖啡的雙手、手上的黃金婚戒、短短的指甲、規規矩矩交叉的雙腿。我並不認得自己的身體。

「為什麼我丈夫不知道我和你見面?」我問道。

他嘆了口氣,閉上雙眼。「我就老實說了,最初是我要求妳別告訴班恩妳來見我。過去有一些醫生曾經和妳跟班恩接觸,但他始終非常不樂意讓妳見這些專家。他說得很清楚,妳已經接受過廣泛的治療,而依他之見,這些治療除了惹妳煩躁之外毫無作用。」

「所以你說服我瞞著他來見你?」

「對。起先我確實先和班恩接觸。我們講過電話,我甚至請他和我見個面,以便說明我的想法,但他拒絕了。於是我便直接和妳連絡。」

又是一陣驚懼,突如其來的。「怎麼連絡呢?」我說。

「我來找妳,我等到妳走出屋外,然後自我介紹。」

「我就答應見你了?就這麼簡單?」

「不是一開始就答應,我必須說服妳相信我。我提議我們見一次面,只做一次療程。必要的話,別讓班恩知情。」

「而我同意了……」

他抬頭說道:「對,我說第一次會面後,就完全由妳決定是否要告訴班恩,但假如妳決定不說,我會打電話給妳以免妳忘了我們的約診等等。」

「我選擇不告訴他。」

「對,沒錯。妳說想等到有進步之後再告訴他。妳覺得那樣比較好。」

「結果有嗎?」

「什麼?」

「有進步嗎?」

「我認為有,只是進展的程度不容易準確量化。但過去幾星期以來,妳似乎恢復了不少記憶。比方說,現在妳偶爾會在醒來時記得自己已婚。而且……我覺得妳愈來愈獨立。」

「獨立?」

「對,妳不像以前那麼倚賴班恩,或是我。」

就是這個,我暗忖,這就是他所謂的進步。獨立。或許他的意思是我可以不需要人陪伴,自己去商店或上圖書館,但是此時此刻我甚至連這點都不敢確定。總之,我的進步還不足以端到丈夫面前炫耀,甚至不足以讓我每天醒來都記得自己有個丈夫。

「就只是這樣嗎?」

「這很重要,」他說:「別低估這件事,克莉絲汀。」

「我不明白,」我說:「我根本不記得曾經見過你,也不記得昨天、前天,或甚至去年發生的事。但我記得多年前的一些事情,我的童年、我的母親,我記得大學生活,記得很清楚。我不明白為什麼這些舊記憶能保留,而其他一切卻完全被抹煞。」

我提問時,他連連點頭。相信這些話他之前聽過了,說不定我每星期都會問,說不定我們每次的對話都一模一樣。

「失憶症分為兩大類。」他說:「較常見的是患者想不起過去的事情,而愈近期的事件影響愈大。所以舉例來說,如果患者發生車禍,可能會記不得這起事故,或是事故發生前幾天、前幾週的事,而事故前比方說六個月的事卻能記得一清二楚。」

我點點頭。「那另一種呢?」

「另一種比較罕見。」他說:「有時候大腦無法將短期記憶轉換成長期記憶,有這種情況的人都是活在當下那一刻,只能想起剛剛發生的事,而且也只能維持很短的時間。」

「我兩種都有?」我說道:「我喪失記憶,又無法形成新的記憶?」

「很不幸正是如此。這並不常見,但絕對有可能。然而,妳的病例最不尋常之處在於妳失憶的模式。大致上,妳對於幼年時期以後發生的事都沒有一貫的記憶,但又似乎以一種我沒見過的方式在處理新記憶。妳好像能記得一大段時間,好比長達二十四小時所發生的事,之後才失去記憶。這不是典型的症狀。老實說,根據我們所認為的記憶運作方式,這很不合理。這表示妳完全有能力將事情從短期轉化為長期記憶,我就不明白為何留不住。」

我或許過著支離破碎的生活,但至少這些碎片還夠大,足以讓我維持一種獨立的假象。我猜想這代表我是幸運的吧。

「妳的失憶是由創傷引起的。喏,這個妳拿著。」他說:「裡面的內容會解釋一切,比我解釋得還清楚,尤其是關於妳失憶的起因。但還有其他事情。」

我接過本子,是褐色皮革裝訂的,還用鬆緊帶纏繞固定著。我取下鬆緊帶,隨意翻開一頁。紙頁很厚,印有淡淡的線,圍了一圈紅框,空白處寫滿密密麻麻的字。「這是什麼?」我問道。

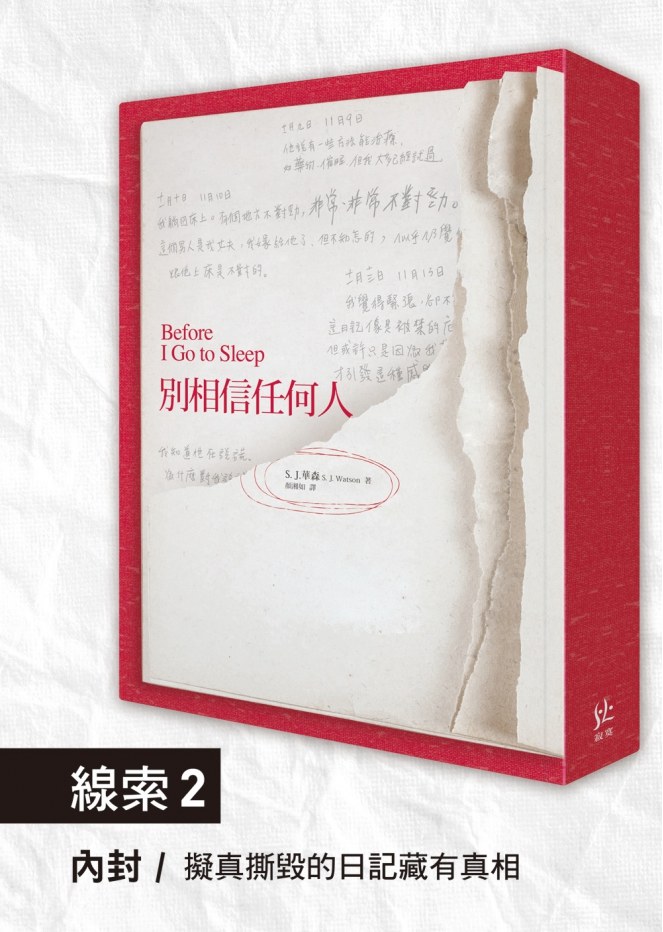

「日記。」他說:「妳在過去幾星期所寫的日記,裡頭記錄了我們最近做的事。是我請妳寫的。既然一整天下來妳能記得某些事情,我認為沒有理由不讓妳每天晚上做點摘記,這樣或許能幫助妳將一絲記憶延續到第二天。另外我還覺得記憶或許就像肌肉,可以透過訓練強化。」

「但怎麼……?」我話說到一半,又轉念說道:「是班恩提醒我寫的嗎?」

他搖搖頭說:「我建議妳保密。妳一直把本子藏在家裡,是我打電話告訴妳藏在哪裡。」

「每天?」

「對,差不多。」

「不是班恩告訴我?」

他頓了一下才說:「不是,班恩沒有看過。」

我不明白為什麼,裡面究竟寫了什麼,我不想讓丈夫看到。我會有什麼秘密呢?連我自己都不知道的秘密。

「可是你看了?」

「幾天前妳把本子留在我這邊,」他說:「妳說希望我看看,還說時候到了。」

我看著本子,十分興奮。日記。與遺失的過去重新連繫,儘管只是最近的過去。

「你全部看完了嗎?」

「對。」他說:「重要的部分應該都看了。我並沒有強迫妳讓我看,希望妳明白這點。」

我點點頭,默默喝完咖啡,一面啪啪地翻著日記本。封面內頁列了幾個日期。「這是什麼?」我問道。

「是我們約定要碰面的日期。我們一面治療一面安排這些時間。我都會打電話提醒妳,叫妳看日記。」

我想到今天夾在日誌間的那張黃色紙條。「可是今天呢?」

「今天妳的日記在我這裡,」他說:「所以我們寫了紙條代替。」

我點點頭,翻閱著日記其他部分。裡頭充滿我不認得的字跡,密密麻麻的。一頁又一頁,日復一日的紀錄。

我很好奇自己怎麼有時間寫,但隨即想到廚房的白板,答案很明顯:我沒有其他事情可做。

「要走了嗎?」我說。

我們循原路往回走。天空烏雲密布,空氣中飄著淡淡的霧。

「我們平常不在這裡見面嗎?」走到大馬路邊時我問道:「我是說在那間咖啡館。」

「不,我們通常在我的診所碰面。今天只是想把日記還給妳。日記不在妳手上,我很擔心。」

「我已經很倚賴它了?」我說。

「可以這麼說。」

「我得回家了。這個週末我們要去海邊度假,我得收拾行李……」

他微微一笑。「再見了,克莉絲汀。」他說完轉身正要離去,卻又回頭對我說:「妳的日記裡有我的電話,寫在最前面。如果妳想再見我,就打電話給我,好嗎?」

「如果?」我想起本子上已經用鉛筆寫下從現在到年底的約見時間。「不是已經預約了接下來的療程嗎?」

「妳讀了日記就會明白,」他說:「一切都會很清楚,我保證。」

「好的。」我說。我發覺我相信他,這令我感到慶幸,慶幸自己不只有丈夫可以依靠。

▲▲▲

我沖了杯咖啡端到客廳,拿出了袋子裡的日記。不知道這本子裡寫了什麼,會有什麼樣的震驚與意外,會有什麼秘密。我看到剪貼簿擺在矮几上。那本裡頭有我過去生活的一個版本,然而是班恩選擇的版本。此刻我手中這本會是另一個版本嗎?我打開來。

第一頁沒有畫線。我在正中央用黑色墨水寫了我的名字。克莉絲汀.盧卡斯。奇怪的是底下沒有寫上「私人物件!」也沒註明「閒人勿看!」。

倒是加了其他字句。出乎意料且駭人的字句,比我今天所看到的一切都更駭人。就在我的名字下方,用藍色墨水和大寫字母寫了幾個字:

別 相 信 班 恩

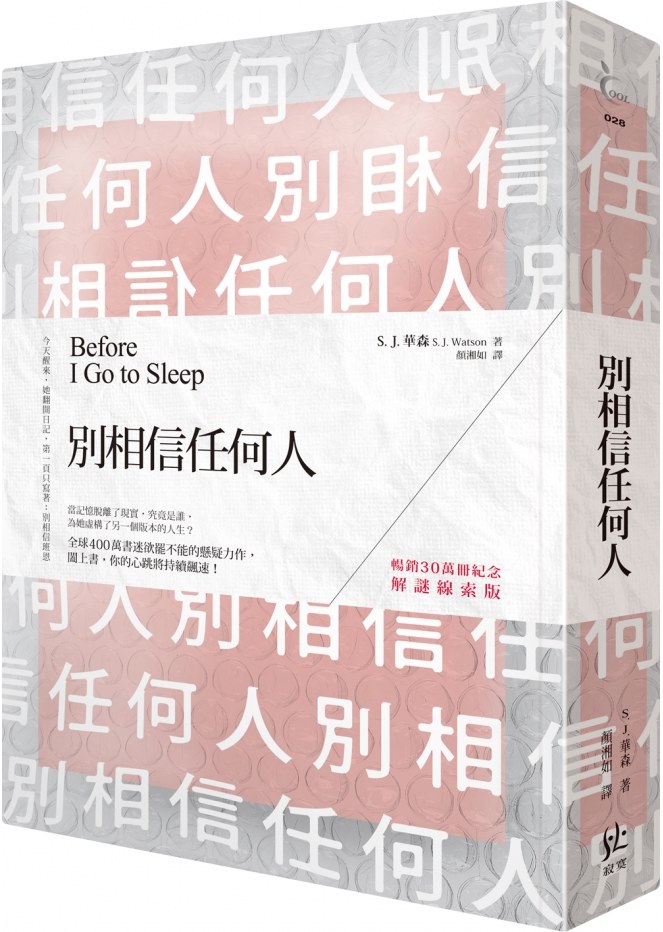

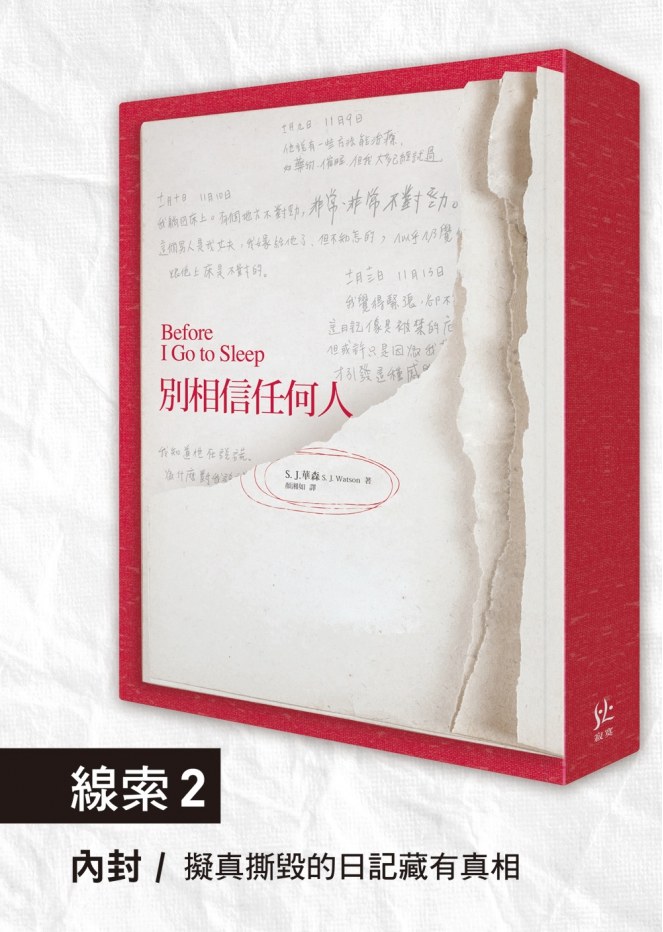

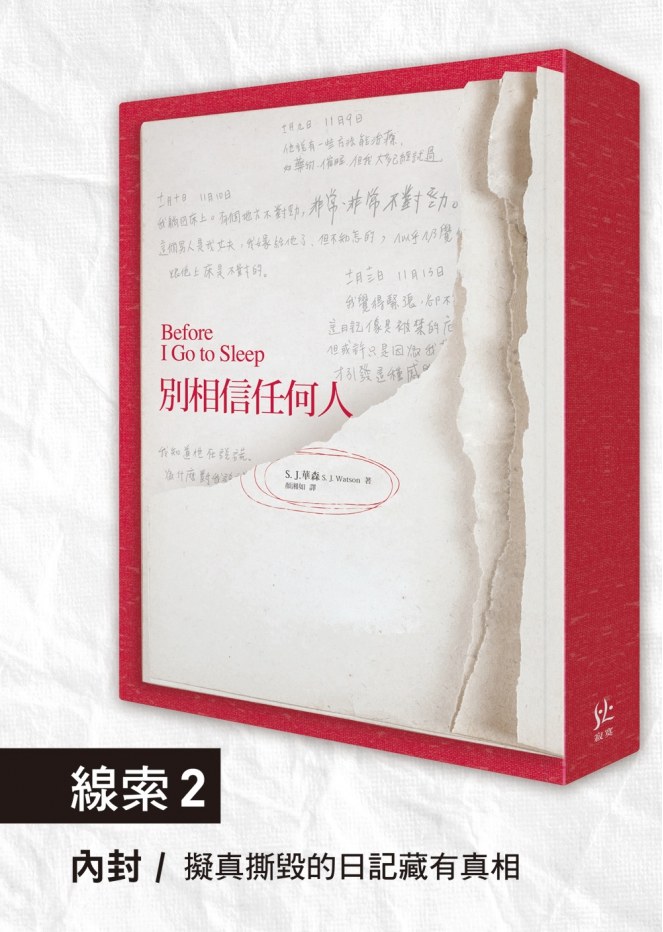

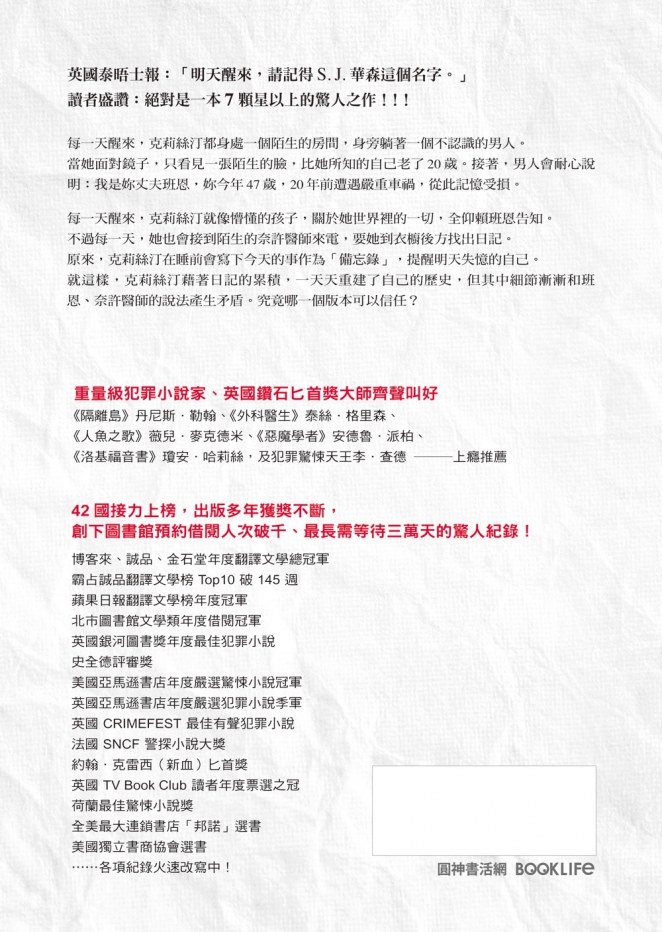

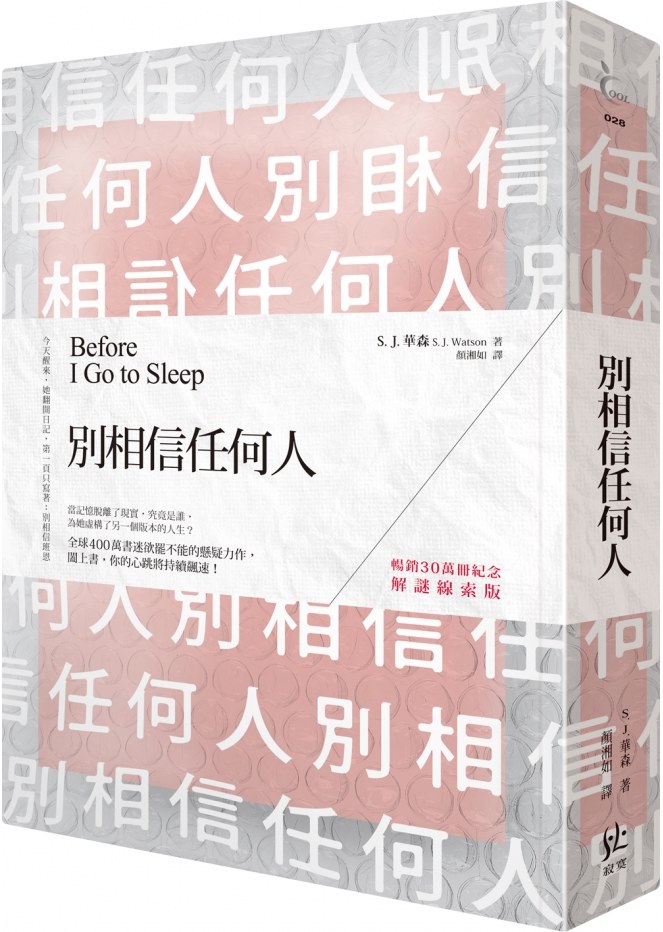

生於英國中部,居於倫敦。於伯明罕大學物理學系畢業後,曾任職於倫敦數所醫院的聽力醫學部門,並擔任英國國民保健服務計畫部門副主任。華森經常利用下班後的時間創作,2009年申請參加英國老牌出版社費伯(Faber & Faber)舉辦的寫作培訓班,獲選為第一屆學員,其間被文學經紀人發掘。處女作《別相信任何人》正是他在寫作班完成的作品,出版後聲勢一鳴驚人,不僅獲得英美各大書店選書推薦,更售出42國版權,成為文壇深受矚目的新銳作家,《週日泰唔士報》直指:「明天醒來,請記得S. J. 華森這個名字。」驚悚小說天王李查德也大膽預言:「我們可能正目睹一位名家的誕生!」

生於英國中部,居於倫敦。於伯明罕大學物理學系畢業後,曾任職於倫敦數所醫院的聽力醫學部門,並擔任英國國民保健服務計畫部門副主任。華森經常利用下班後的時間創作,2009年申請參加英國老牌出版社費伯(Faber & Faber)舉辦的寫作培訓班,獲選為第一屆學員,其間被文學經紀人發掘。處女作《別相信任何人》正是他在寫作班完成的作品,出版後聲勢一鳴驚人,不僅獲得英美各大書店選書推薦,更售出42國版權,成為文壇深受矚目的新銳作家,《週日泰唔士報》直指:「明天醒來,請記得S. J. 華森這個名字。」驚悚小說天王李查德也大膽預言:「我們可能正目睹一位名家的誕生!」

.jpg)

.jpg)