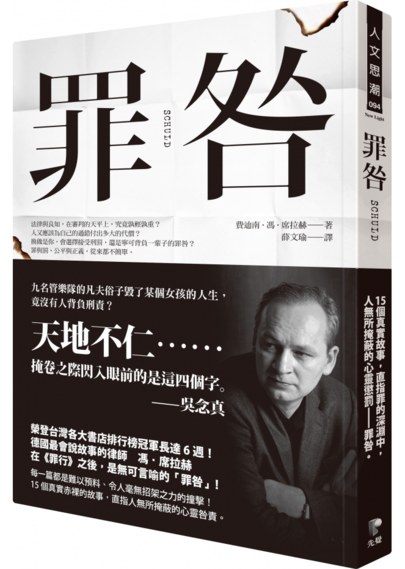

〈簡介〉費迪南.馮.席拉赫,在柏林擔任刑事辯護律師,著有《罪行》《罪咎》《誰無罪》《犯了戒》,均為國際暢銷書,且改編為電視電影、舞台劇,甚至概念音樂會。他被譽為全德國最會說故事的律師,吳念真更是在編劇課程中推薦必讀他的短篇小說:「每一篇都像一部電影!」本文則出自他的散文作品《可侵犯的尊嚴》。

最近網路上有兩名藝術大學學生請網友表決,是否要用他們設計的斷頭台把綿羊的頭砍掉。那頭羊名叫諾貝特,模樣可愛。百分之四十的人決定要殺牠。這兩名大學生做了一件有意義的事:他們激起爭論,彰顯出表決的危險。我們不妨想像一下,假如事情涉及一樁性侵罪行,我很肯定,百分之九十以上的人都會贊成重新恢復死刑。我們才剛經歷過這樣的氛圍:女童蕾娜被謀殺,艾姆登市一名無辜少年遭到懷疑,臉書立刻出現對他施以私刑的聲音。

代議制民主或許有許多缺點,決策過程往往十分複雜,要平衡各方利益很不容易,政府效率顯得遲緩。然而,儘管有這些缺點,代議制民主還是比我們所知的任何其他政府形式運作得更好。這種民主的基礎是議員必須承擔自己的作為,他們要對我們負責。大多數的政治人物認真看待這份責任,所謂「議員的良知」還不是一句空話。

海盜則是追求另一種政府形式。在做每一項決定之前,要詢問所有人的意見,政黨代表不重要,他只是個可以被替換的傳聲筒。乍聽之下很民主,事實上卻正好相反。

政治沒有簡單的問題,要在兩個選項當中做決定,我們往往缺少必要的知識。希臘應該得到金援嗎?德國應該退出歐盟嗎?這些問題你真想靠自己的知識來決定嗎?你了解國際金融風暴嗎?還是中東的衝突?如果凡事都由所有人決定,那麼議員就不用負責任。一旦沒有人需要負責,我們就會失去自由,屆時我們就必須相信所謂的「群眾智慧」。

我們要小心翼翼地看待直接民主,就跟制訂憲法的先賢一樣。他們有過經驗,知道民意是怎麼回事。歷史上太常出現「愚昧群眾」「卑劣群眾」和「惡毒群眾」了。

著作權看來還算安全。到目前為止,沒有哪個政黨想在這件事上徹底改變。目前還只在討論階段,暫時不提駭客組織「匿名者」令人反感的脫軌行為。討論是對的,就跟所有的法律一樣,著作權無疑有缺點,是否切合實際,必須加以檢驗。可是,如果去問無名的大眾,巧克力是否應該免費,還是必須付費購買,這可能會是個危險的問題。如果按照海盜黨的意思,將不再有人必須為一本電子書付費,除非他很喜歡這本書。他們認為「網路交換平台」應該被合法化,在那裡每一本電子書都可以被合法免費下載。他們的論點很奇怪:在網路上一切都必須自由流動,創作者對整個系統而言不再重要,連莫札特也無法享有著作權,而他所創作的音樂要比德國當代樂手斯凡.瑞格納高明得多。

老實說,我實在不明白大家對「網路交換平台」的興奮。我也不明白作家為何應該自己來行銷他們的著作,或是海盜黨何以想要幫助創作者脫離他們的出版商。我只能猜想這些人根本不知道書籍究竟是怎麼產生的。

我的第一本書《罪行》是在夜裡寫的。白天要跟當事人商談,跟法官和檢察官通電話,還要探監和出庭。夜裡才得以寫作。我睡得不怎麼好,不知何時我就會坐到書桌前,開始寫作,每夜寫上三、四個鐘頭。香菸、咖啡,以及電腦螢幕透出的微弱亮光。那些故事來自我的律師經歷。費茲.傑羅寫道:「在靈魂的真正黑夜裡,每刻都是凌晨三點鐘。」那是段好時光,不會有電話響起,不會有人寄電子郵件,只有我跟我故事中的人物獨處,他們完全屬於我。

文稿透過文學經紀人被送到出版社。幾天之後,出版社寄了封電子郵件給我:「我們願意出版這本書。」我把這封電郵印出來,貼在牆上,心想現在一切都解決了,心裡很高興,其實我根本毫無概念。

一個月後,我跟出版社的人見面。他帶我參觀出版社大樓,對我而言那是個全然陌生的世界。在一個房間的地板上堆著幾百份寄到出版社的文稿,而且全被編輯閱讀過。午餐時我們談起印刷數量、市場定位、新聞宣傳,也談到發行代理商會議。這種會議一年在出版社舉行兩次,代理商會看看那些新書,討論封面、折頁文字、書名,討論整個程序。這是重要的日子,之後這些代理商會把書介紹給書商通路,書商熟悉他們的讀者群,而沒有哪個書商能在購買之前把所有的書讀完。可是一本書的成敗就決定於此。事情很簡單:如果書店裡沒有那本書,自然也就不會有人買。寫書是一回事,出版書則完全是另一回事。

我在開始寫作之前就已經認識我的審稿編輯,我們是大學同學。她把稿子寄回來給我,裡面做了大約兩百個註記。看起來糟透了。我們幾乎討論了每一個句子,我很佩服她的耐心。審稿之後是校對,檢查拼字、標點,然後是校樣,最後則是決定封面。我記不得我們討論過多少封面,相關信件超過一百五十封。看到為了做出一本像樣的書,有多少人在辛苦工作,實在令人感動。我們會討論用紙、版面、就連精裝書裡的絲帶顏色也得挑選。過了好幾個月,第一本書才印出來。等到書印出來了,我把書揣在身上整整三天,走到哪裡都帶著。

我的第一場朗誦會在柏林布蘭登堡的一家書店舉行,大約有五十名聽眾,大多數在六十歲以上,他們很有禮貌,而且很感興趣。儘管在法庭上我也要面對公眾,但是朗誦會上的情況完全不同。也許我感到沒有把握。聽眾提出我幾乎無法回答的問題:你為什麼寫作?為什麼你現在才開始寫作?為什麼你用這種方式寫作?當然還沒有人讀過那本書,那本書才剛上市一個禮拜。

接下來還有另外幾場朗誦會、訪問、人物特寫和談話性節目:德國幾乎每一邦都有專門介紹書籍的節目。那段時間我常搭火車,睡在奇怪的旅館裡,有時候我覺得自己的生活似乎是由出版社的宣傳部門在安排。那本書在八月出版,大家都說到了聖誕節,情況會平靜些。並非如此。在那段期間,出版社的版權部門把版權賣到了國外,合約以英文寫成,我最多只能讀懂一半。出版社幾乎替我扛下了全部的工作,進行所有的交涉,令我相當佩服。儘管如此,我有時仍不免要跟譯者、各出版社和編輯討論。我走訪了幾個國家,不去不行。在那些國家也是由出版社安排一切,從訂旅館到安排口譯人員,乃至協調採訪時間,有時候一天接連十幾個訪問。所有的這些事,沒有一件是我自己做得來的。

第二本書《罪咎》,我只能在夜裡寫一部分。我還是睡不好,但那時我還必須在夜裡同時處理訴訟案件。刑事辯護律師休假從來不會超過十四天,因為不能撇下當事人,把他獨自留在監獄裡太久。為了那本書,十八年來我頭一次休了整整一個月的假。我想要寫作,而且就只是寫作。五月,我來到威尼斯,租了間屋子,把自己關著,寫完第二本書。我沒做別的事,白天寫作,夜裡就在空蕩蕩的市區散步。我只在白天把電話開機一個小時,也不回覆電子郵件。寫作突然又順利起來。那本書於八月出版,從那時起直到聖誕節,一切都跟頭一本書出版時一樣。

寫第三本書《誰無罪》時,我必須閱讀舊的官司檔案,去檔案室查閱資料,跟倖存者交談。寫作變得更嚴肅。律師事務所的工作還是跟以前一樣多,每一次我的秘書打電話來,我就會氣惱,因為等等又得重頭開始。在審理案件的一天結束後,我愈來愈難再回到我的稿子上。

然後,事情發生了。在一場朗誦會之後,我在一家飯店的大廳暈倒。就這樣暈倒了。我的頭撞到櫃檯的大理石板,人跌落在地,有幾分鐘的時間,我失去了知覺。我在柏林跟一位醫生談起這件事,她很坦白地說,我必須做出決定,同時過兩種生活是不行的。寫作或是去律師事務所工作,兩者只能擇一。事情就是這麼簡單。

她說的沒錯。根本的問題在於寫作的過程,這個過程跟我所知道的任何過程都不一樣。

一切都在腦子裡形成,想法、氣氛、人物,在很長一段時間裡,整個故事都很脆弱,既易逝又任性。一不小心,它就會消失無蹤,你必須小心翼翼地對待它。美國作家強納森.法蘭岑在一個放下遮光窗簾的房間裡寫作,他的電腦沒有連上網路,他戴著耳機,但只傳來沙沙聲,他說那聽起來像在大氣層中的太空艙裡。另一位作家在閣樓裡寫作,戴頂特大的帽子,帽沿幾乎要碰到電腦螢幕,只為避免看見其他東西而分心。有些作家為了能專心寫作而到日本或印度。當然,據說海明威連在戰壕裡都能寫筆記,也有些人在咖啡館裡寫作。不過,所有作家都需要寂寞,那是一段不受打擾地跟一個故事獨處的時間。

這一點我必須學習。處理刑事訴訟所使用的策略不同,它是在檔案以及跟法官、同事與當事人的談話中形成。在主要的審判程序中,重點往往在於迅速掌握情況,想出應該詢問證人哪些問題。那是個社會過程。但寫作不是,寫作與此正好相反。

寫作的當下,你無法再做別的事。每一件令你分心的事都會讓你倒退,每一通電話、每一封電郵、每一個約會都是干擾。可是相對地,你得到另一些東西,某種十分美妙的東西:你在你的腦袋裡旅行,跟你筆下的人物相遇,到最後你完全活在自己的書裡。一段時間以後,這會令你如痴如醉,儘管有那一切的辛苦,寫作時要命地辛苦,你卻會上癮。幾年前我讀到一篇對美國作家菲利普.羅斯的訪問。他說,當自己寫作時才算真正活著。當時我覺得有點可笑,如今我想我懂了。三個月以來我都在寫作,完全不做其他的事。我只偶爾去一下律師事務所,所有的朗誦會、各式活動和媒體邀約都被我取消了,接下來的十二個月,我必須跟我的新書獨處。中斷難免會有,但我克盡一切的努力。我明白不這樣做是不行的。

也就是說,一本書不是順帶形成的。提議作家親自處理自己的作品與後續發行,實在荒謬。作家應該寫作,他們的書則必須由別人來銷售。就算有人瘋狂到想自己嘗試,這在國內也許勉強還能想像,在國外就不堪設想。一個德國作家要如何在日本「出版」他的書?或是在美國還是韓國?他要怎麼找到編輯?在國外他要如何約定與媒體見面的行程?要他去跟中國、俄國還是阿根廷的美術設計討論嗎?還是跟那些國家的書商討論?或是跟一家報社、一家電視台?

電子書令我興奮,Kindle 是個很棒的閱覽器,一個 iPad 躺在我書桌上。我每天使用網路,在線上閱覽報紙,我用網路蒐集資料,也有自己的網頁,可是我永遠不想自己來行銷我的書。而且你真要指望年長一輩的作家來做這種事嗎?像是德國作家馬丁.瓦瑟或瑞士神學家孔漢思?如果我需要一件襯衫,我會去店裡買,不會自己動手縫。我們活在一個分工的世界。儘管大家對新科技、對一篇文字的快速傳播感到陶醉,寫作本身自從荷馬以來都不曾改變。寫作沒有捷徑,你還是得一句一句一句地寫。

還有,出版一本書要花錢。政府要抽百分之七,書商大約拿到零售淨價的一半,另一半分給紙張供應商、印刷廠、排版公司、代理商、出版社員工—從文件遞送員到編輯乃至發行人,每個人都得拿到薪水,最後作者拿到他的酬勞。總帳是個綜合計算:暢銷書支撐了詩集,假如沒有史蒂芬.金,就沒有德國詩人格林拜恩。財務風險由出版社承擔。出版社會付給作家一筆預付款,不管他的書將來賣得好不好。大多數的作者很難靠預付款過日子,他們靠著獎助金、替報紙寫稿,或是擔任城市駐市作家來維持生計。就算這話不中聽,我還是要說:假如沒有錢拿,我就不會再寫作。當然,我寫作不是「為了」錢,沒有哪個頭腦清楚的人會這麼做,因為失敗的機率實在太大了。

大多數的作家說他們寫作是因為他們不能不寫,說寫作是他們的生命。可是他們全都需要錢,來替自己買到寫作所需要的時間。沒有錢,就沒有文學,事情就是這麼簡單。德國作家柯特.圖霍斯基於一九二○年寫道:「德國作家的處境堪虞。如果他不是運氣好,或是很懂得掌握市場,還是有一份好副業,他就可能會餓死。」在這一點上,過去九十年來沒有太大的改變。懇請各位想想這一點,倘若你們想從「網路交換平台」下載一本書的話。

--本文摘自馮.席拉赫思辨散文作品《可侵犯的尊嚴》

延伸閱讀:

為何有人會加入納粹?為何一個大學生會傾心希特勒那種空洞刺耳的詞藻?為何他沒有明白焚書之際,他自己即成了野蠻人?我無法回答,只能說:你就是你。

.jpg)

.jpg)