.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

相關專欄

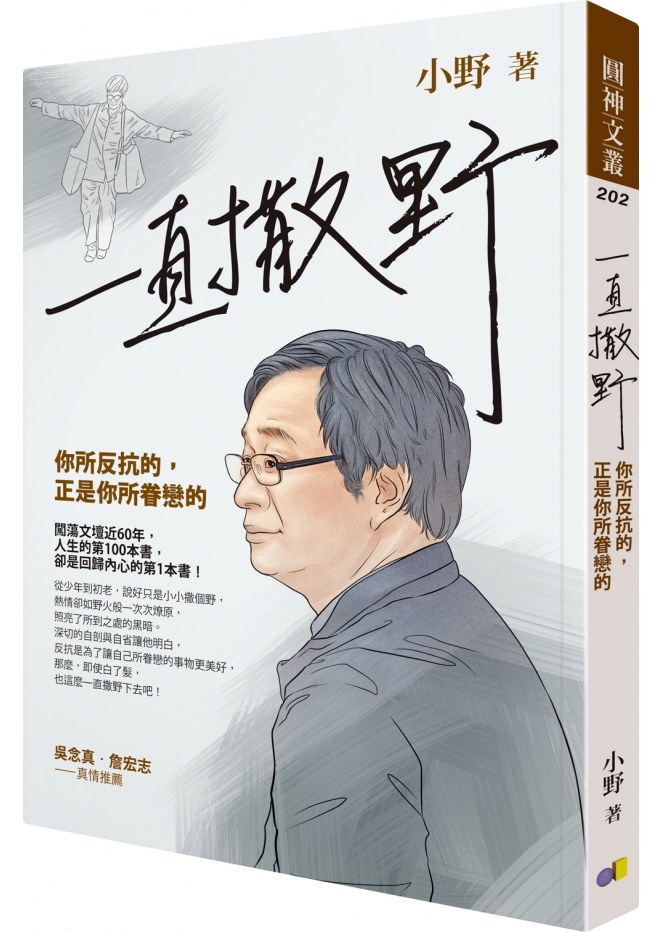

內容簡介

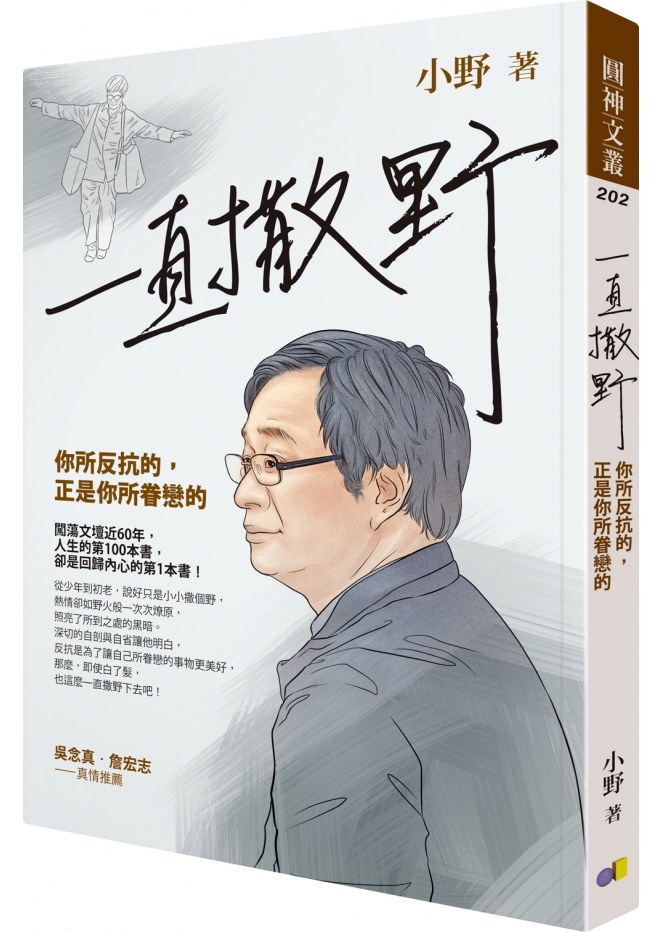

八歲那年,父親為伸張正義,持刀出門尋仇未果,

我便在激動難抑之中,決定化筆為刀,從此,以寫作來撐起這人生的風風雨雨。

20,800天筆耕不輟,我深覺,「作家」就是我,我就是「作家」!

從少年到初老,說好只是小小撒個野,

熱情卻如野火般一次次燎原,照亮了所到之處的黑暗。

深切的自剖與自省讓他明白,反抗是為了讓自己所眷戀的事物更美好,

那麼,即使白了髮,也這麼一直撒野下去吧!

「我想用寫作來榮耀自己的父親,卻不想用一輩子當老師來滿足父親的期待。我認為那是一種反抗,可是當我漸漸老去才發現自己所反抗的,正是自己所眷戀的。一切都因為愛。」

小野成為作家的原動力來自八歲那年起烙印在他靈魂深處的畫面,年年無法升遷的爸爸在某個深夜拿起菜刀,說要和那個害他的人同歸於盡。後來爸爸喝得爛醉回家,把菜刀摔在地上痛哭流涕。許多年後他恍然大悟:那一夜,年幼的他撿起了那把刀,也把刀變成筆,從此寫作不輟,因為他想要改變世界。寫作對他而言就像呼吸,沒有呼吸就會窒息而死。寫作才是他的日常,他的真實人生。

小野從師大畢業,並未走入教育界,卻在65歲第一次當上校長;讀的是生物,卻和念會計的吳念真,聯手打造臺灣新電影浪潮!每個領域都是第一次面對,但他總能透過「一直寫,一直寫」來認真思考,並勇於冒險、挑戰、衝撞體制和舊習,進行文字發起的革命。果然在他的人生旅途中,屢屢用寫作力把握各種千載難逢的機會。

書中的每一則傳奇都是小野親身經歷並深刻動人的故事,在這些自剖與自省中,他同時也帶我們找到了面對未來的力量和勇氣。

◆各界推薦

吳念真 撰文推薦 /詹宏志 真情推薦

作者簡介

小野

1951年生。臺灣師範大學生物系畢業後,前往美國研究分子生物學。曾擔任國立陽明大學和紐約州立大學水牛城分校的助教。

1951年生。臺灣師範大學生物系畢業後,前往美國研究分子生物學。曾擔任國立陽明大學和紐約州立大學水牛城分校的助教。

1981年,進入中央電影公司服務,結識導演吳念真,並與幾位朋友一起合作推動臺灣新浪潮電影運動,為「臺灣新電影」運動奠定基礎。1990年代初,擔任由《遠見雜誌》所投資「尋找臺灣生命力」電視影片的策畫及總撰稿。曾任臺北市文化基金會董事長、臺北電影節創始第一、二屆主席;2000年出任臺灣電視公司節目部經理;2006年出任華視公共化後第一任對外徵選的總經理。

小野以《蛹之生》一書成為七○年代暢銷作家,其創作類別豐富多元,屢次獲獎肯定,包括聯合報文學獎首獎及五度入圍電影金馬獎,並以《恐怖份子》《我們都是這樣長大的》《刀瘟》等獲得英國國家編劇獎、亞太影展及金馬獎最佳劇本獎;1990年中國時報舉辦讀者票選「四十年來影響我們最深的書籍」,《蛹之生》一書獲選為民國六○年代十本書之一。

在書寫第一本書《蛹之生》時,他以青春熱情與世界對話。30多年後,小野的「人生問答題」系列再度寫下創作高峰,《有些事,這些年我才懂》獲得金石堂2012年度作家風雲人物獎,《世界雖然殘酷,我們還是……》獲選為金石堂2013年度十大影響力好書。2014年,《誰幫我們撐住天空》則是思索生命最本源也最重要的價值。

2016年,小野的第100本書《一直撒野:你所反抗的,正是你所眷戀的》,從叛逆學生時代到當上實驗教育機構的校長,完全是一首值得細細品味的人生史詩。

規格

ISBN:9789861335940

224頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

目錄

推薦序:「想改變什麼」的基因從沒變過 吳念真

序曲:覺醒之年,行動之日,誕生之時

Chapter 1 不是學校的學校

1 聖誕老公公的家──如何相信自己與眾不同

2 人家只點燃一根火柴,你卻已經野火燎原

3 不看成績,要看什麼

4 勇敢的野狼vs優秀的綿羊

5 聽說,這裡將會有一所學校

6 當學校長期困住了年輕人

7 我唯一的反抗,就是犧牲自己的受教權

8 第八名的清寒獎學金

9 半個世紀之後,我才確定你愛我

10 特權階級和黑五類

11 痛毆和疼愛,他們都是我的國文老師

12 如果讀法律去賣房子,讀醫科去拉保險

Chapter 2 在最不可能革命的地方革命

1 我差點跪求老闆給我們一次機會

2 恐龍的腦袋──提早了十年的革命

3 奇蹟和成功從來不屬於心存僥倖的人

4 這是一場僕人綁架主人的政變

5 寂靜的堡壘受傷的兵

6 這是一場千真萬確的戰鬥

7 吳念真的眼淚

8 你總不能要我一直仰望著你吧?

9 黑暗迷宮的光

10 占領西門町

Chapter 3 沒有未來的未來

1 千禧世代大反撲

2 加薪很好,有尊嚴的加薪更好

3 世界已經改變

4 西瓜上路── 一個人的時候,最不寂寞

5 二十三歲,會不會太年輕?

6 太在乎別人的眼光,卻不在乎別人的內心

7 你自由了嗎?你自由了嗎?

8 必敗之役──斑龜是怎麼來到大巨蛋的

9 作為電影之城──請你不要隨便叫我導演

各界推薦

「想改變什麼」的基因從沒變過/吳念真

野公「又」要出書了。 據說是「深具意義的第一百本」「以及……裡頭提到你很多次」,所以編輯說要寄書稿給我看,然後幫他「寫幾句你想講的話」。 她真的不知道這兩個老先生之間的恩怨情仇。

多年來兩個人只要提到彼此絕對沒有好話,許多朋友甚至以看到我們相互漏氣、抹黑、嘲諷為樂。 所以……如果為了他再度出書而特地講些歌功頌德、吹捧拍馬的話,老實說,我真做不到,而且也違背「固有傳統」,所以我還是選擇實話實說。

第一百本……對小野來說其實並沒什麼特殊意義,早在二十多年前就已經有人跟我說:「小野實在了不起,勤寫不輟、著作等身!」當時我的回答是:「這倒是實話,因為他的確不高,而且蓄意把字體放大,讓書長得很厚!」

早年他有新書出版送給我的時候,都會用近似小學四年級水準的字體(而且迄今毫無長進)寫上:請念真指正。後來大概發現我根本不具任何指正的資格吧,所以通常就直接往我桌上一丟說:「不好意思,又出一本,哈哈哈!」

明眼人應該可以看出、聽出這語意和笑聲所傳達的驕傲和不屑吧?一如多年後的現在,他幾乎每天在臉書上 Po 四個孫子的照片以及當爺爺的他如何體貼、如何有創意的照顧的細節,然後在眾人面前故意問我:「兒子什麼時候結婚啊?」

記得有一次他又把新書丟在我桌上,剛好一個記者進我們的辦公室,用極誇張的聲音說:「哇!小野又出新書了欸!」然後在我發現她充滿仰慕、讚嘆的視線是從桌上的書直接移轉到小野身上,整個過程根本無視於我的存在的那個當下,我聽到自己的聲音說:「是啊,下筆有如腹瀉啊!這本妳拿走,別浪費錢去買了!」

之後的新書他就再也不曾給我了,而是送給我兒子。 問他為什麼?他說:「因為我覺得小孩還有希望,至於他爸爸……根本沒救了!」 所以……這第一百本,大概是多年來我唯一認真讀完的小野的大作。

為什麼要認真讀完?因為有一個記憶力超強、文章老是寫得落落長、說起我總沒好話的人寫了一本據說「多次提到我」的書……無論如何都有潛在性危機,讀完是必要的防衛性檢閱。 小野大概是我這輩子面對面最久的一個人,九年,比八年抗戰還多一年。

有很長的一段時間我和他幾乎每天都在相看兩相厭的臨界點上,所以有一次漢中街一個專門賣黨外雜誌的老闆送了我一張日本AV女優的海報,我就把它貼在小野背後的牆上,沒想到將近三十年後的現在,那個叫「青木琴美」的女優的樣子和名字竟然是我在中央電影公司九年歲月裡少數鮮明的記憶。

不知道是隨著時間流逝記憶淡化,或是自己有意忘記和電影相關的人、事、物,那段和小野在真善美戲院大樓的同事生涯對我來說,一如現在偶爾走過西門町的感覺:如夢似真、似曾相識,如此而已。

於是……好吧,此刻好像必須為小野講句好話了—若非這本書裡某些片段的提醒,我好像早已忘記除了彼此鬥嘴、彼此窩囊彼此之外,在那段人生的黃金歲月裡我們好像還真的一起遇過某些精采的人、做過某些開心的事、面對過某些挫折,也一起驕傲地笑過、頹喪地哭過。 哦,不對,根據他的記載,我很愛哭,所以哭的應該只有我。

還有,若非這本書的提醒,我都忘了離開中影之後,小野其實還不死心地在形勢更險峻、鬥爭更複雜的幾個領域裡繼續拚鬥過,他那種「想改變什麼」的基因好像一直沒有被環境、挫折、年紀和體力改變過。 以及,若非這本書的提醒,我都不知道他未來竟然還有好多事想嘗試、想做。 有一個意志堅強、凡事打死不退而且還持續創作的朋友是壓力,而這個朋友如果還經常被人拿來跟自己做連結做比較……那根本就是一場悲劇。

四十年前一次小說創作比賽,他拿首獎,我拿第三。

三十年前他出書的數量已經比我這輩子能力所及的還要多。

他有兩個小孩,我只有一個。

此刻,他已經是四個孫子的爺爺,而我卻連兒媳婦都還沒有。

在人生向晚的這個時候,我只想跟他說:朋友,我輸了,不過心服口不服,未來至少還是要繼續贏你以口舌。

還有,這本書……寫得還真不錯。

序

序曲 覺醒之年,行動之日,誕生之時

八歲那年,把刀變成了筆

不久之前有個心理醫生兼詩人的朋友在看了我寫的一些文章後,忽然嘆了一口氣:「你的文字很像是匕首,鋒利卻不寒光。」「那你為什麼要嘆氣?」「因為我讀到鋒利的匕首在刺出來時,那種極強的力道後面的悲傷和眼淚。」朋友低聲的回答。

朋友的話幾乎使我潰堤,那個烙印在靈魂深處的畫面又浮現。年年無法升遷的爸爸在某個深夜酒醉之後,到廚房拿起菜刀說要去殺人,說要和那個害他不能升遷的人同歸於盡,年幼的我嚇得渾身發抖。爸爸後來喝得爛醉如泥回家,嘔吐了一地後把菜刀用力摔在地上痛哭流涕。我凝視著那把沒有沾到血的刀鬆了一口氣:感謝爸爸並沒有殺人,因為爸爸還有五個孩子、老母和妻子,他無法拋棄靠他賺錢餵養的家人。爸爸在黑夜中淒厲的呼喊:「這個世界太不公平了,兒子,你一定要替我報仇。」我的視線一直離不開那把菜刀。

許多年以後我才恍然大悟:在那樣悲傷絕望的暗夜,那個才八歲的小孩其實有蹲下去撿起那把刀,他把刀變成了手中的筆,從此不曾停止寫作,因為他想要改變爸爸口中不公平的世界。長大以後他真的成為一個多產的作家,寫作對他而言就像呼吸一樣,如果沒有呼吸他會窒息而死。後來他遇到了一個和他相差不到一歲的作家朋友吳念真,其實吳念真也非常多產,只是他把所有精力耗在接近一百部的電影劇本和舞臺劇本上。雖然我們來自完全不同的成長背景和經驗,但是,在命運安排下我們在讀小學時就曾經同臺競技,之後就一直處於似敵似友的狀態,此刻竟然也一起老去。

我們總是計較著最後到底這兩個小孩長大之後誰輸誰贏?因為我們也曾經計較過到底誰的童年比較「不幸」。因為不幸,所以無法放下手中的那把匕首。而他們又何其幸運的因為童年的不幸,成為了靈感源源不絕的人。

老朋友的生日宴

這是我的第一百本書,我也即將跨過法律上可以享受某些優惠的「老人」的界線,不知道應該笑還是應該哭。總之,不管如何心不甘情不願,人生終於來到了這特別的一天。加上宣布要出版第一百本書,心情上喜悅多過尷尬和狼狽。

夏天我的老朋友吳念真獅子座的生日宴會才剛剛舉行,他自稱已經六十五歲了,我糾正他說應該是六十四歲,他還提醒我說臺灣人是連懷孕十個月都算進去,每當他提到「臺灣人」三個字時都很嚴肅,我只有閉嘴的份。他在生日宴上說了一段很長的話,比較有趣的是說他剛剛才從花蓮看醫生回來,頭部的幾根針還沒有拔掉,在火車上半睡半醒時聽到擠在四周的年輕人認出他來,也發現了他頭部的針,之後議論紛紛,結論是難怪他能源源不絕的創作,原來是靠這幾根針。之後他的話就轉為嚴肅,希望在場好朋友都能活久一點,好好為我們的後代子孫多做點事。因為我們很對不起下一代。

其實吳念真年輕時是個妙語如珠唱作俱佳的天生演講家,後來說起話來越來越多感觸和情緒,變得非常嚴肅,變得非常愛九十度鞠躬,臺下的群眾往往被他的真情感動得落淚。為了化解這樣的凝重氣氛,我就得被迫上臺講吳念真的糗事,要用力「踐踏」他、「消遣」他,以換取臺下的爆笑。我被迫演小丑角色真的很變態,對我而言也是非常艱難的任務。畢竟語言是很微妙的東西,直接讚美別人很容易,換個方式用罵人的口吻來表達讚美就高明些,直接糗別人又沒有踩到對方的地雷和痛處,還要讓對方由衷的發笑,更是件不可能的任務。尤其當吳念真的名聲如日中天時,作為他在二十多歲就熟識,後來又面對面上班八年的老朋友的任何一句不得體笑話,都可以被心理分析者解讀成酸味破表的嫉妒心作祟。

至今他還沒有因為我一次又一次的笑話和我翻臉,甚至在臺下笑得比別人更大聲。我深深懷疑他是用這種「毫不在乎」,默默的「懲罰」著我:「看你還有多少笑話?看你到底能講到幾歲?」是的,其實每次上臺時我也是這樣問自己。我甚至已經有了答案:那就是當我上臺再也說不出吳念真的笑話時,那就是我們彼此真的都非常非常老了,老到沒有心情和力氣說著往日的笑話了。或許就是因為聽了吳念真和我之間太多的笑話和故事,我們共同的朋友簡社長忽然很認真的向我提出了一本書的構想,他覺得我們在三十歲一起蹲在中央電影公司工作八年的故事非常有趣又很勵志,鐵定可以感動許多讀者:「年長的讀者可以回味那段飛揚的時光,年輕人可以從你們的故事中得到鼓舞。那段精采故事除了你和念真有臨場的經驗,根本沒有人可以寫。」

簡社長本身就是一個很會說故事的演講家,在這之前他也曾經企圖說服我把所有工作停下來好好寫本有時代背景的小說,他的結語很煽動:「你想想,全臺灣,除了你還有誰可以做這件事?你認真考慮考慮。這是作為一個臺灣作家的責任。」我承擔不起他的溢美和勉勵,口裡說好好好,心裡安慰自己說:「別相信他的話。他一定對很多作家這樣說,才逼出許多精采的好書。」也因為這樣,當他又轉而鼓勵我寫那段故事時不忍心推託,一咬牙,又讓自己回到遙遠遙遠的年代,試著換個角度來說那些老故事。我一邊痛苦的寫,一邊痛苦的想像著吳念真叼著菸,用嘲諷的口吻說:「天哪,這些故事我早就忘光光了,你怎麼老是忘不掉?你可能真是乏善可陳、江郎才盡,但是卻仍然下筆如腹瀉。你不要再寫了,你不會是我對手的,寫一百本不如我寫一本。」

所謂的「想像」,都是我從他過去曾經笑過我的話中重新排列組合而成,換言之,他的「惡毒」並不輸給我,我也耿耿於懷他笑過我的每句話。也許這才是我們的默契,我們得做點「不一樣」的事,藉著互相漏氣提醒對方,大家一起求進步一起加油。

重返傳奇,看到勇氣

直到最近,仍然有對臺灣歷史及影視發展頗有研究的年輕教授遇到我忍不住詢問:「關於你們在中影推動臺灣新電影的歷史中,我最不明白的是你們到底是如何闖關的?因為不管當時的總經理明驥是如何開明,從他的背景看來應該是屬於最保守的舊勢力呀?軍人。政工,又幹過情報的,怎麼可能同意你們拍的電影?」在場另外一個學者也補上一句:「我更不明白的是他為什麼挑上你和吳念真?你們一個是生物系一個是會計系,你們倆完全和他們不搭調,也沒有電影專業背景。」這是兩個非常重要的問題,如果我能好好的回答,那正是我這本書發展到後來,最想要表達的核心思想:關於菜鳥,關於實驗,關於勇氣,關於創造,關於命運。

如果用二○一六此時此刻最新的流行辭彙,來描述上個世紀八○年代國民黨的中央電影公司,「不當黨產」和「轉型正義」應該是不錯的新鮮題材。半個世紀以來國民黨政權透過黨政軍三股勢力穩穩控制著整個社會,所有傳播媒體一把抓。黨、政、軍各自擁有一家完全可以掌控的無線電視臺,分別是中視、台視和華視,他們也各自擁有一家電影公司,分別是中央電影公司、臺灣電影製片廠和中國電影製片廠,其中又以屬於國民黨黨營事業的中央電影公司是一個大型托拉斯電影集團,除了位於西門町的總部外,還有位於外雙溪的中影製片廠及沖印廠,外加遍布全臺灣的十多家戲院,扮演著國民黨的宣傳機構,受到極嚴密的監控,包括軍情人員直接轉任主要職務。我並無意要把國民黨當年對傳播媒體的強控制結構,描述成為一個多麼邪惡的共犯結構,畢竟其中也一定有不少想有所作為或突破的有心人,歷史的功過應該留給歷史學家蓋棺認定。我真正在意的是人。我關心的是人的思想和作為。在過去那樣的強控制結構中,每個進入這種體制內的人能如何誠實的面對自己?能如何勇敢面對這樣的結構?立即成為結構中的螺絲釘,把結構鎖得更緊更牢是一種態度,隨波逐流無所作為也是一種態度,最難存活的當然是企圖反抗的人,這些人輕易就被逐出結構體制之外。

所以「臺灣新電影浪潮」最傳奇的地方,便是在強控制的戒嚴時代,國民黨所控制的「中央電影公司」忽然轉變成一個批判力道十足的電影革命基地,讓一波又一波的年輕導演進出革命基地如入無人之地,創作出一部又一部充滿原創、實驗、批判的電影作品。這期間到底發生了什麼事?是公司被人占領了?是老闆被人綁架了?隨著時間流逝,這則傳奇故事在臺灣漸漸被淡忘,但是在臺灣以外的地方卻被一再傳誦著,像是日本、中國大陸、新加坡、香港,甚至歐美,他們三不五時的在電影節辦那個時代臺灣電影的回顧展。蟄伏多年的我如果在這些場合被介紹時,對方的回應竟然都是恍然大悟的說:「原來你就是傳說中的那個人?」

這些反應鼓舞了我繼續寫下那些傳奇故事。我想記錄渺小脆弱的年輕人,在面對難以撼動、改變的強大體制和嚴密結構時,如何冒著被消滅的危險,勇敢做出與眾不同的反應,他們面對體制的反撲並不退縮。我盡量在每一個故事中找到和現代年輕人面對職場時的相近心情和觀點。

.jpg)