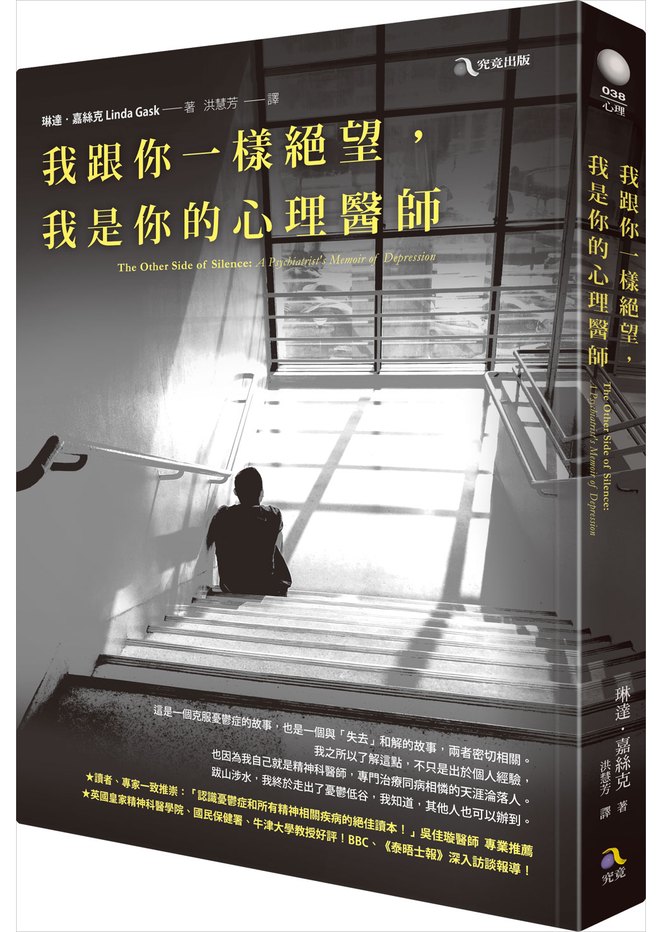

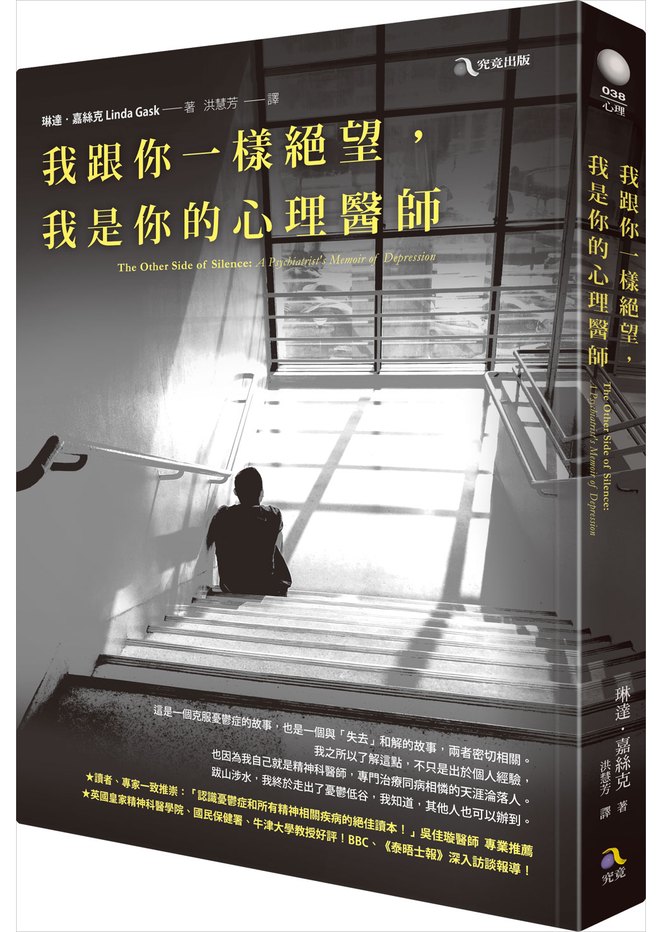

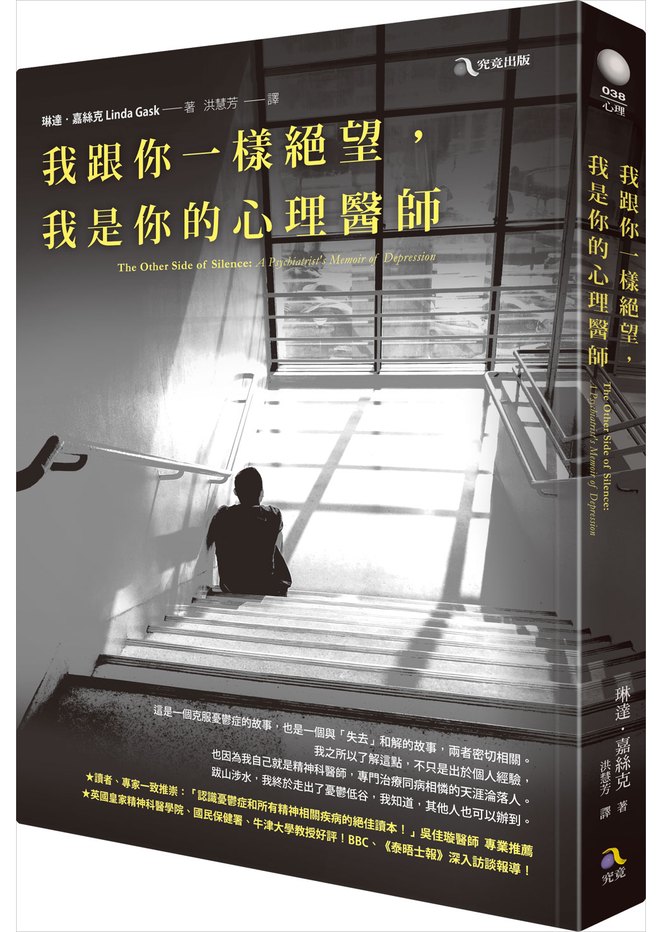

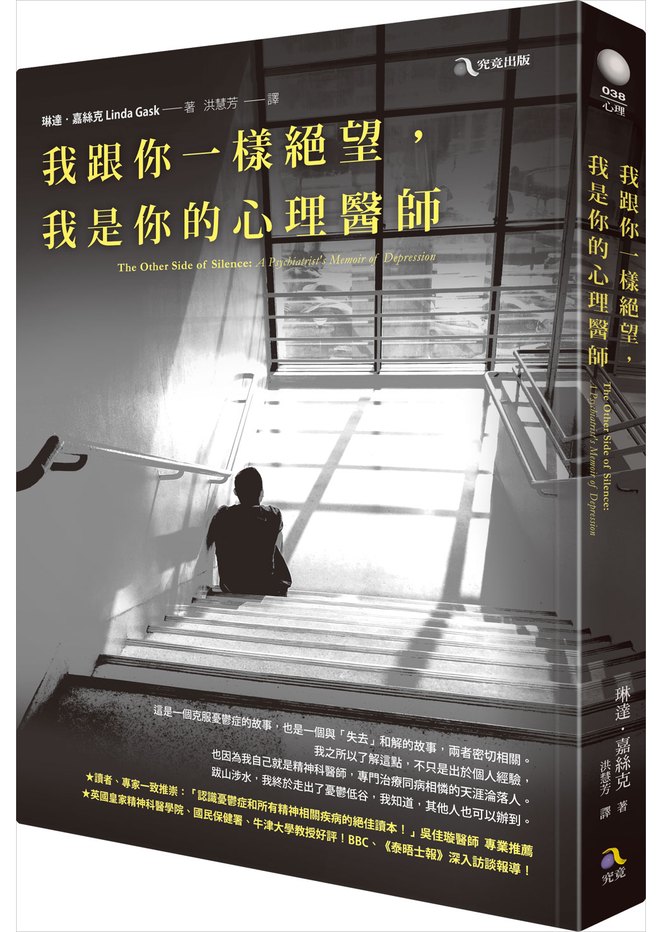

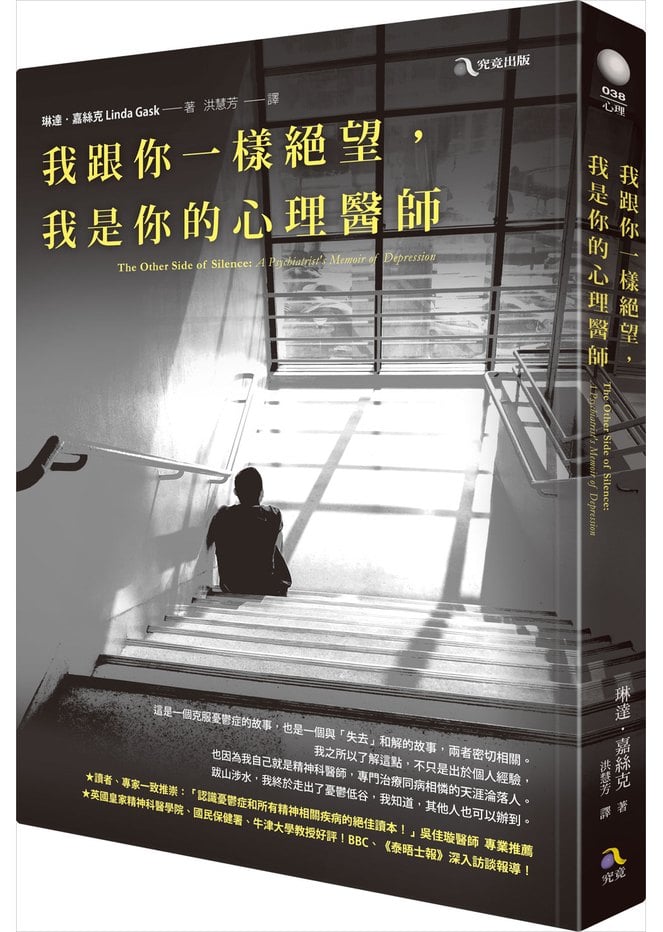

我跟你一樣絕望,我是你的心理醫師

相關專欄

內容簡介

我之所以了解這點,不只是出於個人經驗,

也因為我自己就是精神科醫師,專門治療同病相憐的天涯淪落人。

跋山涉水,我終於走出了憂鬱低谷,我知道,其他人也可以辦到。

★讀者、專家一致推崇:「認識憂鬱症和所有精神相關疾病的絕佳讀本!」吳佳璇醫師專業推薦!

★英國皇家精神科醫學院、國民保健署、牛津大學教授好評!BBC、《泰晤士報》深入訪談報導!

誠摯,生動,精采!每一位為「心理問題」所苦的人,都能從書中找到共鳴。

──基爾大學教授 凱洛琳.喬-葛蘭

嘉絲克醫師對憂鬱症的了解如此深入而豐富,最重要的是,她知道我們都不懂的事。

──牛津大學教授 湯姆.伯恩斯

我的目的不是要寫一個令人抑鬱消沉的故事,而是以過來人的身分,為其他人帶來一些希望。

我想讓他們知道,憂鬱永遠有可能好轉。

這不止是我的故事,更是豐富的學習之旅,我從病患對我透露的經歷中學到了很多。

我的目的是想幫助處境相同的人,讓他們更了解自己經歷的狀況,更有效地因應重重難關──這些都是走出憂鬱低谷不可或缺的良方。

「憂鬱症」到底是什麼樣的一種病症?

身為醫師兼病患,嘉絲克醫師以誠摯的口吻,娓娓道來關於自己和眾多案例的病狀癥候及治癒的感人故事。她更以原創的新觀點,試圖讓讀者更全面、真確地「體會」憂鬱症患者的真正感受。她相信憂鬱症等精神疾病的傷害可以被有效控制,患者大有機會重拾生活的喜悅。

【各界好評】

精神科醫師如何克服自己的憂鬱症?執業超過四分之一世紀,專精基層精神醫療的作者,真誠剖析職涯發展與疾病交纏的生活。閱讀本書將帶給同受憂鬱之苦的病人,與協助病人走出幽谷的醫師無限啟發。

──吳佳璇,遠東聯合診所、臺大醫院醫師

嘉絲克以本書證明了,即使一生飽受憂鬱復發所苦,你依然可以有一番成就;即使是最黑暗的時刻,仍有希望的火花。它的坦白與真誠,格外動人。對治療的描述也很公允精確。書中有關她與患者的互動特別實用,對任何醫生來說,肯定都有助益。我特別認同她在書中提出的一項批判:有太多人把疾病毫無起色歸因於人格障礙!那確實是很多精神科醫師常用的說法。

──湯姆.布朗,《英國精神醫學期刊》書評

勇敢、大膽,且深刻動人,但最重要的是,這也是首度同時以醫生、病患、學者的身分,把憂鬱症千絲萬縷的錯縱關係彙整在一起。

──蘇珊.貝利,英國皇家精神科醫學院

曾經陷入憂鬱,或與憂鬱症親屬共處的人,都很熟悉書中描述的自我懷疑、焦慮不安、逞強面對外界的臉龐,但不見得能像嘉絲克那樣設法達到自我接納的境界。嘉絲克達成了一項罕見的成就:她寫了一本深切自剖、論述嚴謹的憂鬱症著作。

──露薏絲.艾普比,英國心理健康中心前院長

嘉絲克醫師治療病患的臨床經歷,讓她對憂鬱症有了更豐富多元的理解。她在書中以生動的筆觸勾勒這些故事,讓他們躍然紙上,而貫穿本書的是她堅定不移的意念。她無懼人生經歷的重重波濤,娓娓道出重重磨難。這本書雖然和憂鬱症有關,但讀來一點也不沉重,而是叩人心弦、刻畫入微的故事。嘉絲克醫師對憂鬱症的了解是如此深入而豐富,最重要的是,她知道我們都不懂的事。

──湯姆.伯恩斯,牛津大學社會精神醫學榮譽教授

本書對憂鬱症的現實狀況做了動人的描寫,字字扣人心弦,不僅如此,嘉絲克醫生還把個人經驗和專業知識交織成敘事、回憶錄與指南。

──賽門.衛斯理,英國皇家精神科醫學院院長

作者

琳達.嘉絲克(Linda Gask)

英國國民保健署執業30年的精神科醫師,退休後於大曼徹斯特郡索爾福德市提供心理衛生基層醫療服務。

曼徹斯特大學基層醫療中心精神病學榮譽教授,致力於憂鬱症、焦慮症及其他心理衛生醫療的研究和教育,也是世界衛生組織(WHO)顧問。因為本身和至親患憂鬱症、焦慮症,有長年接受藥物與心理治療的親身經驗和觀察研究,讓這本自傳式的案例分享成為相關領域的重要參考書籍。

嘉絲克醫師在英國東海岸的林肯郡成長,父親是英格蘭人,母親是蘇格蘭人。她在愛丁堡接受醫學訓練,在英格蘭北部擔任專科主治醫師數十年,目前與先生和愛貓住在本寧山的石砌屋,但有越來越多時間待在奧克尼島。

她在專業領域備受敬重,寫過數本教科書,在國際上以指導及研究醫病溝通、憂鬱症和其他常見心理疾病著稱。2010年,她因畢生致力於心理健康的教學,獲選為英國皇家全科醫師學會榮譽會員。她協助創立了兩家社會企業並擔任執行長:STORMR® 提供自殺預防培訓;Six Degrees為索爾福德市提供心理健康服務。嘉絲克醫師從十幾歲開始出現心理方面的問題,她公開自身的故事,試圖洗刷精神疾病所承受的汙名,證明自己身兼「患者」與「專家」的親身經歷,足以質疑社會在心理疾病患者與正常人之間所劃下的僵化分野。

心理相關文章及個人訊息請見:

www.lindagask.comTwitter @suzypuss

譯者

洪慧芳

國立臺灣大學國際企業學系畢業,美國伊利諾大學香檳分校 MBA。目前為專職譯者,從事書籍、雜誌、電腦與遊戲軟體的翻譯工作。譯作包括《他想要月亮》《如果那時候,好好說了「對不起」》《我跟你一樣絕望,我是你的心理醫師》(以上究竟出版)等近八十部。

部落格:cindytranslate.blogspot.tw規格

ISBN:9789861372440

288頁,25開,中翻,平裝,單色印刷

目錄

當醫生成了病患

走近自己,走出憂鬱

一 脆弱

憂鬱和不快樂是不同的

為了「現在」,不見得要回顧過往

二 恐懼

恐懼,與無以名狀的焦慮

人生掌控權的內在拉鋸

三 失去

措手不及的人生巨變

如果我們能談談,關於你所失去的

與失去之痛初次交手

四 心上和身上的傷

高敏感人的玻璃心

遭踐踏的自尊

用身體的痛苦紓解內在的痛苦

五 失控人生

考試恐懼症

當恐懼變成事實

偏離正軌,或是必要的轉彎?

六 愛

愛情線索的解讀

愛的冒險與歸途

在新的失去中重新面對創傷與療癒

七 孤獨

一個人的小屋

內心麻木的孤單母親

在親密與孤獨之間

八 信任

信任的安全網

取得信任與交付信任的冒險

「有人在乎我」帶來的力量

九 強迫行為

上癮的依戀

「愛自己」,終結沉淪的關係

十 庇護

當照護只剩下管束

廢棄病院裡遭遺忘的臉龐

十一 服藥

「我覺得,服藥改變不了任何事……」

跳雙人舞般的談話療程

感覺的微妙轉變──復原的開始

十二 回顧過往

等著乘虛而入的痛苦過往

人總是有辦法達成別的人「期待」

十三 驅除幽靈

「移情」關係

逾越分際帶來的衝擊

十四 溝通

未說出口的話,觸不到的心事

角色扮演練習

十五 哀傷

「接受」需要的時間

哀傷的軌跡

十六 學習活在當下

回到日常

管控思緒的方法

結語 面對它,克服它,滋養心靈以迎向人生挑戰

專有名詞說明

各界推薦

假如你的精神科醫師,也是精神科病人?/文:吳佳璇醫師

每逢各大醫院招募新血的歲暮時節,我總會想起多年前某大學醫院精神科住院醫師面試會場一個片段。

當時已是住院醫師的我負責會場唱名,一位陌生女孩應聲入場,個頭嬌小的她在眾資深醫師面前,顯得怯生生。

行禮如儀。科主任要女孩自我介紹,並說明為什麼想當精神科醫師。

「……大學時期曾得過憂鬱症……接受過輔導……想更認識自己,也想成為能幫助別人的精神科醫師。」相較於先前聽到的成為一流臨床家、腦科學家,甚至人道關懷者的遠大抱負,女孩虛弱卻真實的聲音,讓我豎起耳朵。

一位面試委員突然抬起頭,前半場未發一語的他直視受試者:「做好承載病人痛苦的心理準備了嗎?」旁觀的我心臟竟撲通撲通跳了起來。

女孩狼狽地離開會場後,我記得面試委員一致認為,受試者除了自救動機遠高於救人,更要緊的是,她尚未意識到成為專業助人者必須具備哪些心理素質。

老師們的結論並未完全說服我。俗諺云:「拍斷手骨顛倒勇。」得過憂鬱症的人,難道不適合成為精神科醫師、心理師、或其他精神醫療團隊成員?不久,台灣出版界譯介了國際知名精神病學家凱.傑米森博士著作《躁鬱之心》,公開自身躁鬱症病史,並承認持續接受藥物治療,引發廣大回響。不顧專科醫師考試在即,我一口氣讀完,深為作者以「自己的患病經驗,來充實我個人的研究、教學與臨床工作及宣導活動」的智慧與勇氣折服。這本書從此成為我對病友的頭號推薦讀物。

時隔二十年,英國曼徹斯特大學精神病學榮譽教授琳達.嘉絲克,將自己因憂鬱症長年接受藥物與心理治療之經歷,與治療憂鬱症及焦慮症患者之豐富臨床經驗交融,寫成《我跟你一樣絕望,我是你的心理醫師》。早在醫學院時期,作者已發覺自己的情緒天線特別敏銳;畢業後投身精神醫療,自身經歷亦使她在治療病人時更能將心比心。

即便吃足憂鬱症帶來的苦頭,甚至遇上信任的心理治療師不告而別的衰事(與危機),嘉絲克醫師卻領悟到,「容易憂鬱並不表示軟弱或不如人。」她一再提醒自己與病患,隨時記住這句話,試著接受自己、愛自己,並充分滋養自己的心靈,別等到心靈破碎才去修補。

身體力行的嘉絲克,成功地防止了憂鬱症復發,使她得以發揮所長,嘉惠病患之餘,更以聯合國世界衛生組織(WHO)顧問身分,造訪中國等地,與年輕心理衛生工作者交流,提升當地精神醫療水準。

而當年那位幾乎是哭著離開住院醫師面試會場的女孩呢?多年來,我透過網路默默追蹤,先是發現她被另一家醫院精神科錄取,數年後通過專科醫師甄選,順利展開職涯,且網路評價不俗。

--本文為吳佳璇醫師及UDN授權,原文出處。

序

這是一個克服憂鬱症的故事,也是一個與「失去」和解的故事,兩者密切相關。我之所以了解這點,不只是出於個人經驗,也因為我自己就是精神科醫師,專門治療同病相憐的天涯淪落人。我好不容易走出了憂鬱低谷,我知道,其他人也一樣辦得到。

過程中難免會有悲傷的時刻,甚至是純然的絕望,但我的目的不是要寫一個令人抑鬱消沉的故事,而是以過來人的身分,為其他人帶來一些希望。我想讓他們知道,憂鬱永遠有可能好轉--讓你感覺更輕鬆,不管是對你自己,還是對生活和未來。問題在於你深陷憂鬱低谷時,可能會覺得連重獲一絲絲希望都很渺茫。情緒低落影響了我們看待人生的方式,破壞了判斷力,不僅讓我們對他人判斷失準,也對自己多所質疑。其他人往往會叫你看開一點,正面思考,你偏偏就是做不到,覺得自己一無是處。我想藉由這本書闡述,無論是你自己或關愛的人深陷憂鬱低谷,總是有辦法走出來的。

憂鬱往往是因「失去」而引發的反應,不僅人際關係的失去可能引發憂鬱,失去對我們很重要的東西時,也可能陷入憂鬱,例如失去生活中扮演的要角、健康、自尊等等。陷入憂鬱後,可能又會導致進一步的失落,因為我們可能變得難以相處,無法勝任生活中的職責。人類失去珍愛的人事物時,會感到哀慟。這是人之常情,時間一久這種情緒通常會逐漸淡化,但萬一時間無法淡化悲傷,那可能會讓人憂鬱,更容易陷入進一步的失落。

很少人知道我的完整病史,但我現在的醫生很熟悉大致的情況。她是我的靠山,至少目前看來是如此。我是七年前第一次見到她的,那似乎是個不錯的故事起頭。

當醫生成了病患我坐在南曼徹斯特威森肖醫院的新診療室裡,室內陳設很陽春。診療室位於「桂冠大樓」,院方以作家或詩人的名字,為這棟現代風格建築的每個病房取了不搭的名字。診療間空蕩蕩、冷冰冰,醫生每週就來這裡值班一、兩個時段,房間裡連個檔案櫃都沒有,不然我可能會偷偷打開來瞧瞧。雖然這個房間還沒有新到讓我光吸著地毯黏膠所散發的溶媒就整個人亢奮起來,但我還是可以從空氣中隱約嗅到黏著劑的味道。整個房間裡唯一能讓我排遣一下緊繃心神的,是辦公桌角落那本有折角的上一期醫院期刊。新換的醫生衝回前檯去拿我的病歷表,我一邊等她回來,一邊讀著期刊上有關乳癌募款的公益長跑活動轉移注意力。我再次感到孤單,而且非常不安。

當然,這不是我第一次以病人的身分坐在精神科醫師的診療間裡,但這個場合有點怪,因為坐我對面的是我認識幾年的同事(這裡姑且稱她為V醫師好了),她答應接手我的治療。她的態度客氣但不客套,問診專業而俐落,看我的方式就像我有時看病人那樣--從眼鏡邊框的上緣看我,有人告訴我那個模樣有點嚇人--但我看得出來,當下她也不是完全處於放鬆的狀態。我說話時,她來回甩弄著筆,我彷彿可以看穿她的心思似的,因為我太熟悉這種探索病患問題的過程了。我等候她開口時,手心直冒冷汗,心跳搶快了一拍,舌頭不知怎的好像緊黏著上顎,動彈不得,我需要深呼吸安撫自己,告訴自己我依然掌控著我的身體。我知道這是焦慮的症狀,但也擔心:她會怎麼診斷我呢?我該向她透露多少細節?當醫師自己成了問診的對象時,你會暗自忖度該透露多少,哪些資訊又該隱而不表。

「以一到十級來說,十級是感覺最好的狀態,妳覺得當下妳是幾級?」她停下來等我回應。

「約六、七級吧。」

這題很難回答,每次我都叫病人不要多想,憑直覺脫口回應,但我的感覺真的有到七級嗎?還是我只是想證明我占用這個看診時段合情合理,畢竟她本來可以利用這個時間去看其他的病人。其實我腦子裡已經把問診答案都準備好了,甚至背得滾瓜爛熟,因為我完全知道她會問哪些問題。

「其實我從信件中已經知道很多了。」她指的是她從上一位醫生那裡拿到的病歷資料,「但妳可以多透露一些以前的情況嗎?這一切是從什麼時候開始的?」

「從我十幾歲的時候。以前我會陷入很焦慮的狀態,尤其是考試前。」我解釋,但我沒有補充提到我現在還是會做期末考被死當的惡夢。

「還有關於死亡的事情,是關於……」她一邊說,一邊翻找那封信。

「對。」我回答,但我還沒準備好談那件事,我跟她還不夠熟,我不確定自己想再重新熟悉另一位醫生;又或者,我不確定自己想讓別的醫生了解我,因為一旦培養了那種信任關係,她卻又離我而去時,我會更加難受。

V醫師沒有察覺到我的疑慮,她繼續問道:「妳很難放下那件事嗎?」

我常問病患同樣的問題,但死亡這種事情真的能夠「放下」嗎?我一直很好奇人怎麼會知道答案,不過我還是回答「對」,因為那似乎是適切的答案。我也知道,其實我是在事情發生多年後才開始感到哀慟的,而且接二連三的生離死別(例如我的醫生退休,離我而去),也可能喚醒過去痛失親友的種種悲悽。

「目前妳是接受什麼治療?」

「我每天服用六十毫克的『得憂停』,還有二百微克的甲狀腺素。」我回應,一邊思考我試過多少種不同的藥。

由於我的心電圖異常(我的「QT波間距延長」,增加了心臟突然忘記跳動的風險),我不得不停止結合鋰鹽(一種「心情穩定劑」)和抗憂鬱劑文拉法辛的療法。其實停用鋰鹽,我一點也不覺得可惜,因為鋰鹽導致我的甲狀腺機能低下,我只要沒服用甲狀腺素錠,就會感到疲勞,體重增加,使我感覺更糟。

「……我也試過心理治療,那有幫助,至少某些時候是有幫助的。」我又補充提到。

「是什麼類型的治療?」

「心理動力治療……我從來沒試過認知行為治療。」當時我確實未曾嘗試過,但後來我試了。

我花了很多時間想搞清楚為什麼我會陷入憂鬱,為什麼有些事情在短短幾天內就把我搞得心灰意冷,對人生徹底失望。「心理動力治療」主要是為了了解過去的人際關係對現在的影響;「認知行為治療」則不同,是學習如何處理當下那些導致你陷入憂鬱的胡思亂想。

「上次憂鬱症發作是什麼時候?」她又接著問。

「兩年前工作上的問題使我不得不休假……那時休了六個月……但現在沒事了。」

每次不都是工作造成的嗎?至少工作是我覺得壓力最大的事。夜裡害我輾轉難眠的,從來不是病患的問題,而是我和整個體制的互動。我的個性太過敏感,太在意周遭人等的一言一行了。

「……但冬天我的心情確實也比較低落。」

我們就這樣談了約四十五鐘,最後談定了接下來該做什麼,以及何時複診。

我起身準備離開時,V醫師說:「下次妳來的時候,不需要在外頭等候,我們可以找個比較安靜的地方……」我知道她想避免我被同事發現的尷尬,但我平常一直教導我的病人,那沒什麼好尷尬的。

「沒關係,我在那裡等。沒問題。」

其實我還滿喜歡坐在候診室裡,跟其他患者一起看音量刻意關小的日間電視節目。

走近自己,走出憂鬱

我的憂鬱症似乎都正好在每次開學以及工作量增加時發作。又或者那和生理因素有關,也許我跟很多心情憂鬱的人一樣,覺得冬天待在這種缺乏陽光的高緯度地區實在太難受了。我也不知道答案究竟是什麼,我到現在還是不知道,反正我就是這樣,大多時候我會想辦法應付這種情緒,連續幾個月都沒事,有時甚至可以維持一年多都沒事。但我也經歷過好幾個時期,覺得整個世界似乎變得非常昏暗,充滿敵意又極其嚴苛,逼得我陷入憂鬱低谷。

過去三十年,我聽過很多憂鬱和絕望的故事,從那些對我透露人生經歷的患者身上,我學到了很多。雖然他們的經歷和我有些共鳴,但我通常不會透露自己的憂鬱史。當我自己的狀況不太好、無法治療別人的時候,我會先尋求協助,努力先療癒自己。如果我自己的狀況不佳,卻還想要治療別人,那也說不過去。不過,我覺得我自己的憂鬱經歷,使我在治療他人時更能體貼入微,將心比心。精神科醫師也會陷入憂鬱,而且比其他醫生的機率更高,身為憂鬱症的專家也無法倖免於這項病症,我很清楚自己不是無所不知。

但我確實知道,一個人首次被問到「怎麼了」時,他可能無法確切說出問題所在,也找不到貼切的話語來描述內心深處的感受,不清楚自己面對的難關究竟是「什麼」「為什麼」或「怎麼樣」。當感受無以名狀時,那股焦慮可能表現在言行舉止中,有的人會變得敏感煩躁,有的人變得暴躁易怒,有的人變得沉默寡言,他自己或周遭的人可能也無法理解。有時還會一直拖到危機爆發時才尋求協助。開口求助並非易事,我自己一開始也覺得難以啟齒。

歷史不是靜態的,而是在分享與一再傳述下,隨著時間的流轉,自然地變遷。在任何時點,我真正知道的,只有我當下的感受,有時我連一年前的感受及擔憂都想不起來了。又或者,那是我刻意去遺忘的緣故。本書的敘事是我對當前自己的了解,我也覺得這些內容對經歷過同樣磨難的人來說有些助益。我學到,我跟病患對談時,不該只是「找出他們罹病的歷史」,而是應該仔細聆聽他們的故事。

這本書本來只想寫我自己而已,但撰寫的過程中,它從一本單純的回憶錄變成更多元的東西,我想藉由這本書去明白闡述憂鬱症的「經歷」究竟是怎麼一回事。每章提到的病患都是以我接觸的多位患者為原型,他們讓我在執業生涯中學到了很多。書裡混了許多更改了姓名和虛構的事件,但都是由真人實事改編而成(因為有些人不希望成為他人故事裡的角色)。我也必須額外強調,第十章提到的事件不是發生在我當時任職的醫院裡。

不過,我自己的憂鬱症經歷是千真萬確的。最重要的是,這不只是我的故事,更是豐富的學習之旅,我從病患對我透露的經歷中學到了很多。我的目的是想幫助處境相同的人,讓他們更了解自己經歷的狀況,更有效地因應重重難關--這些都是走出憂鬱低谷不可或缺的良方。

.jpg)

.jpg)