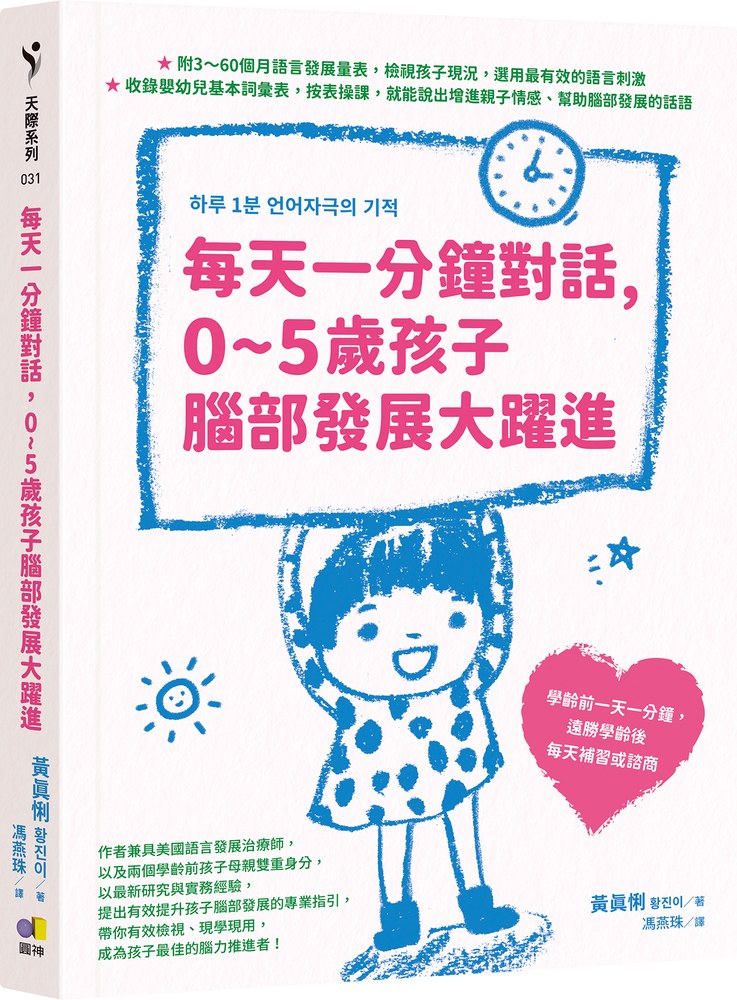

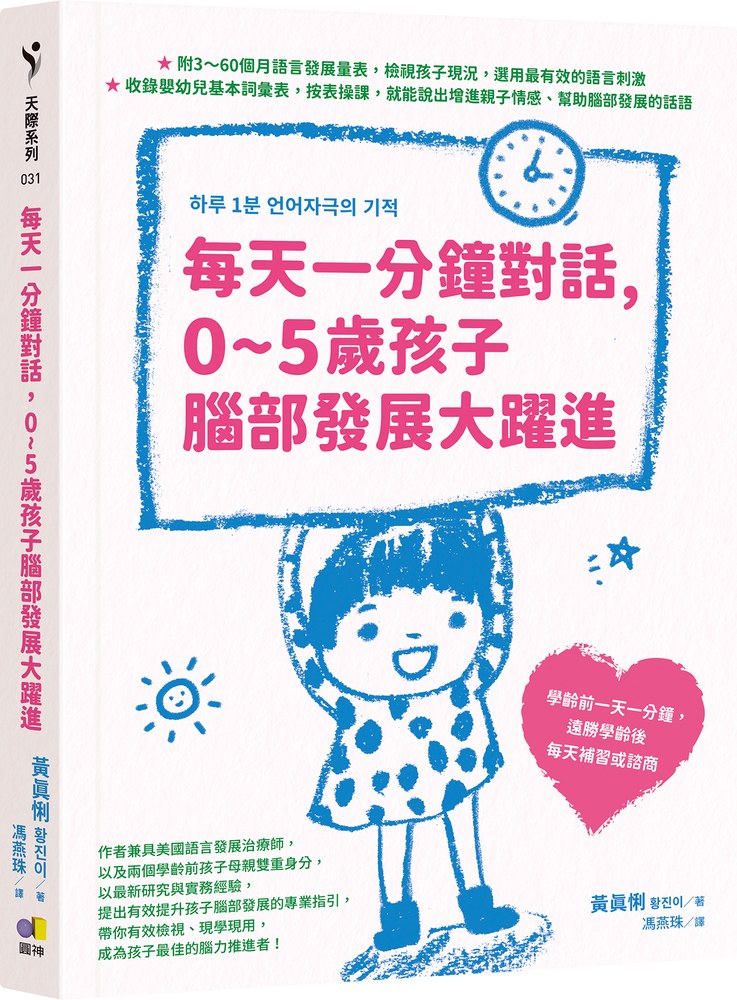

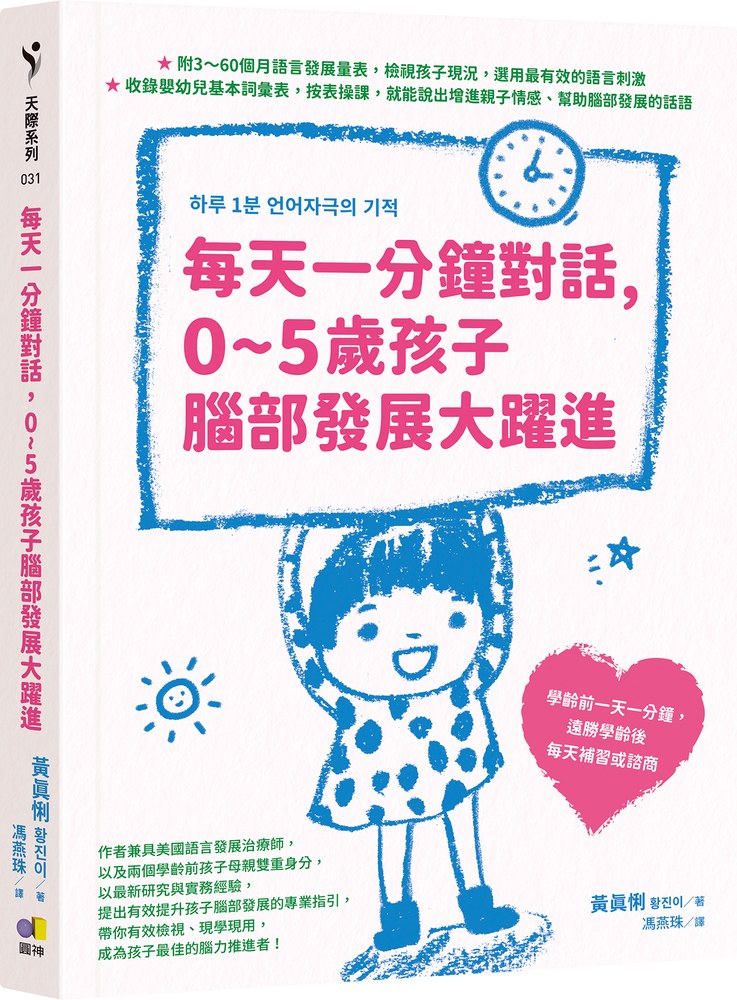

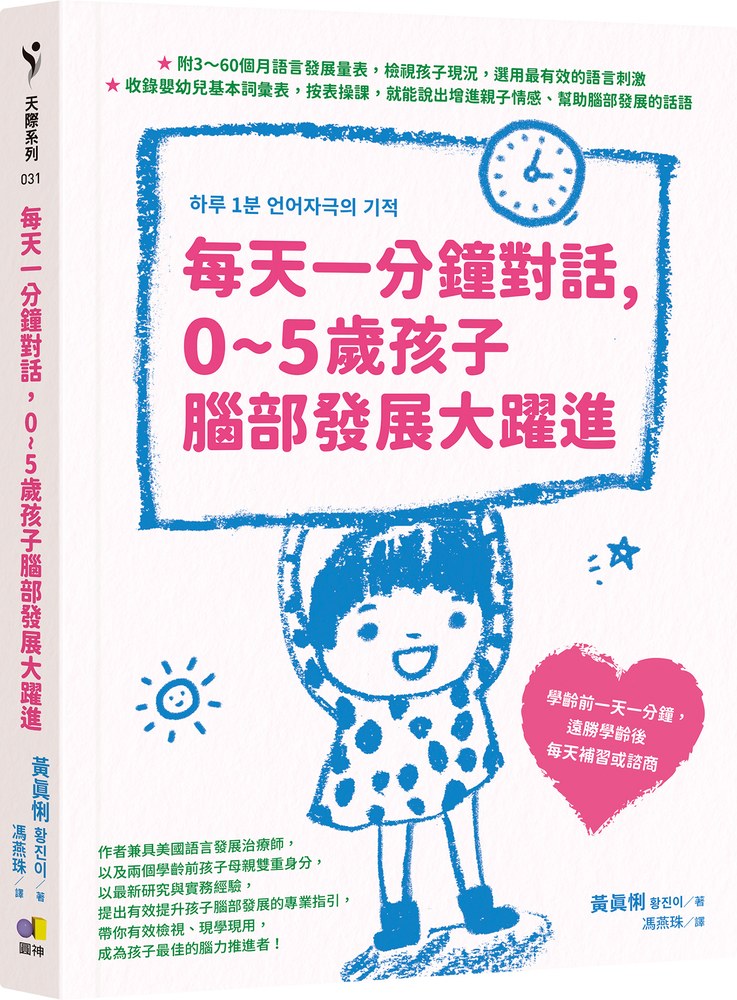

內容簡介

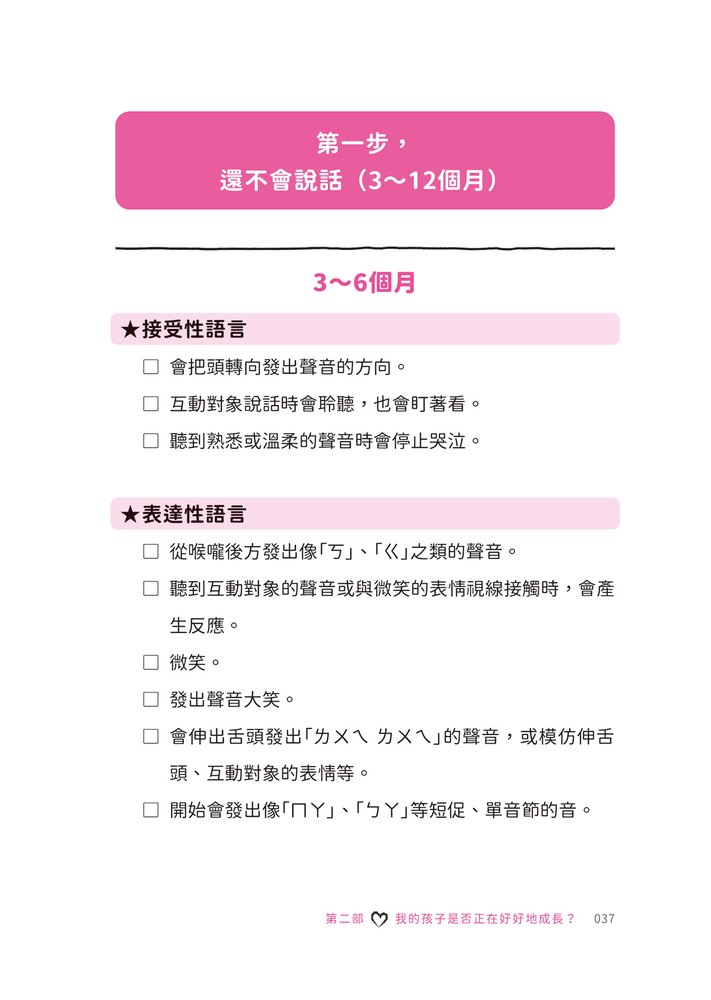

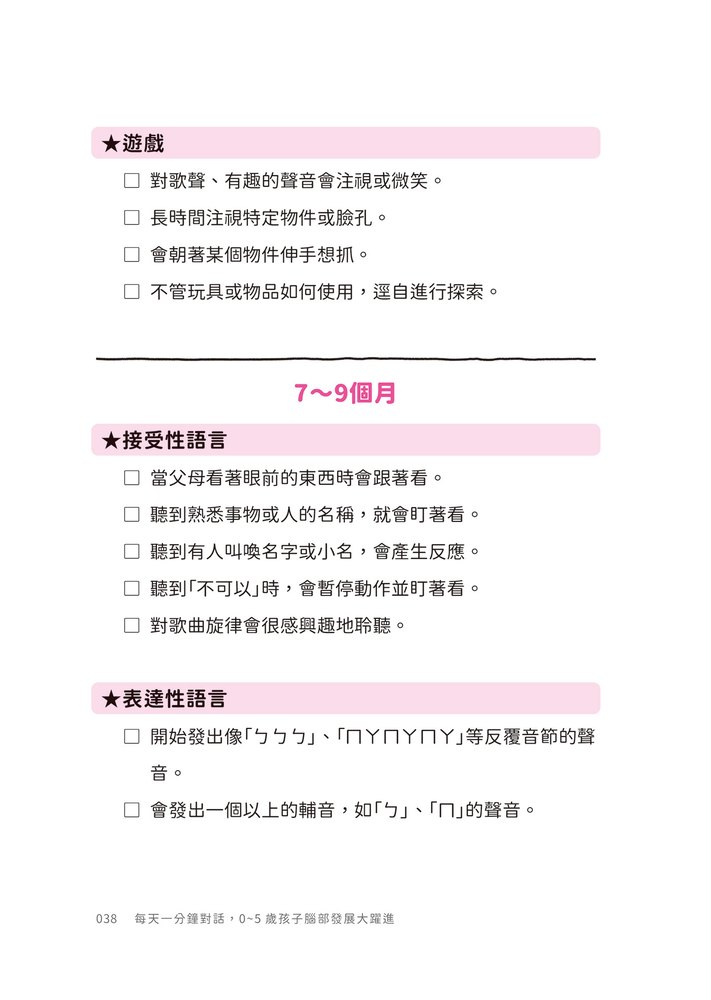

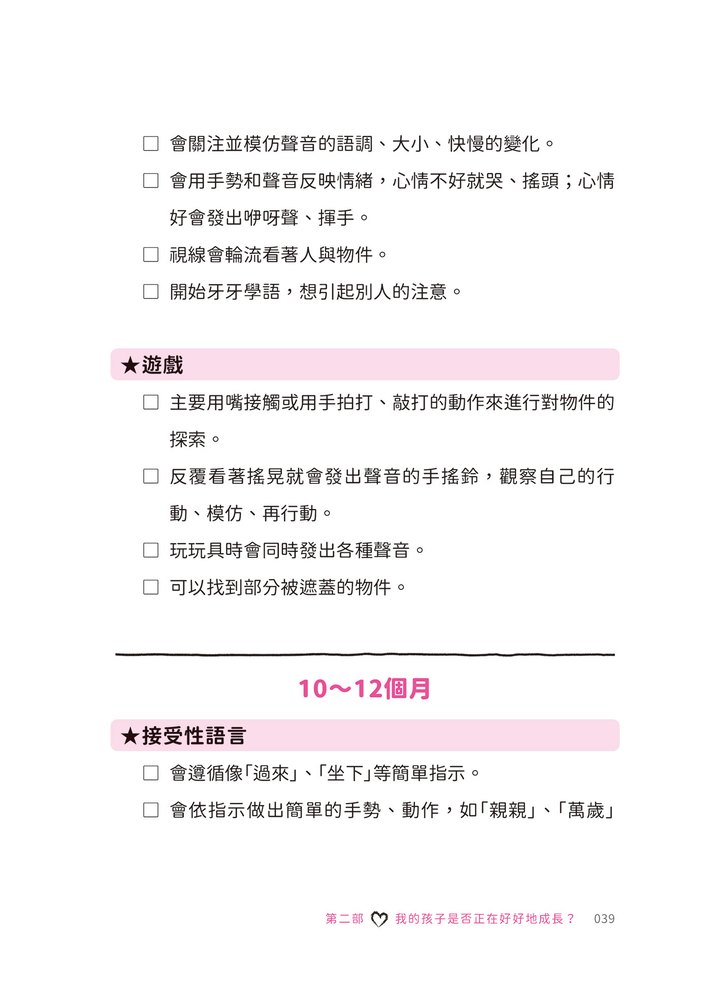

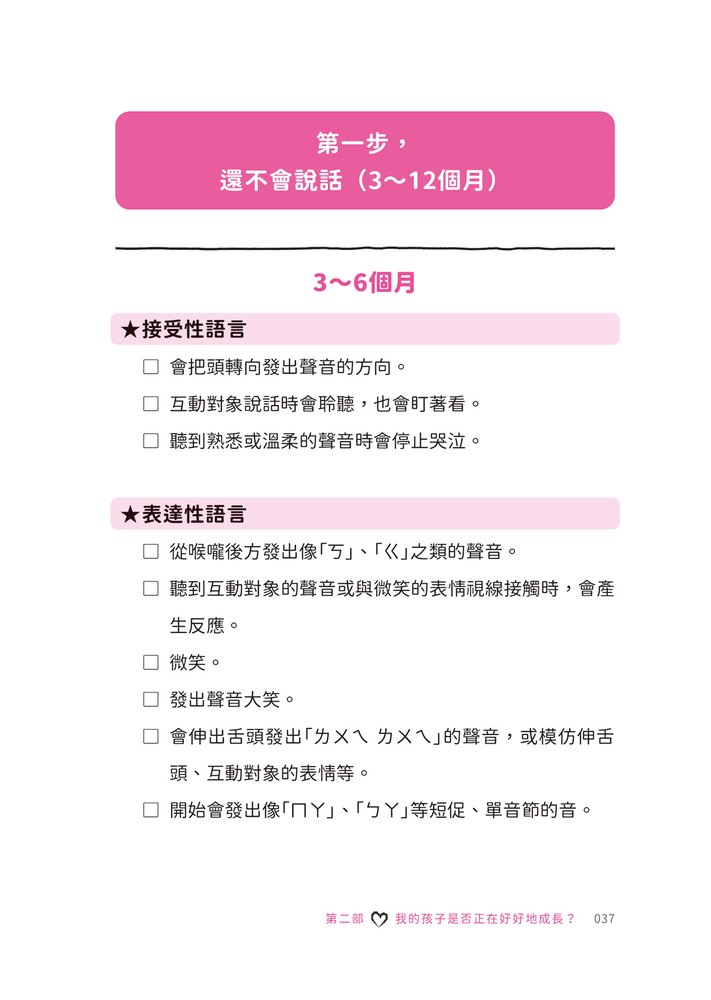

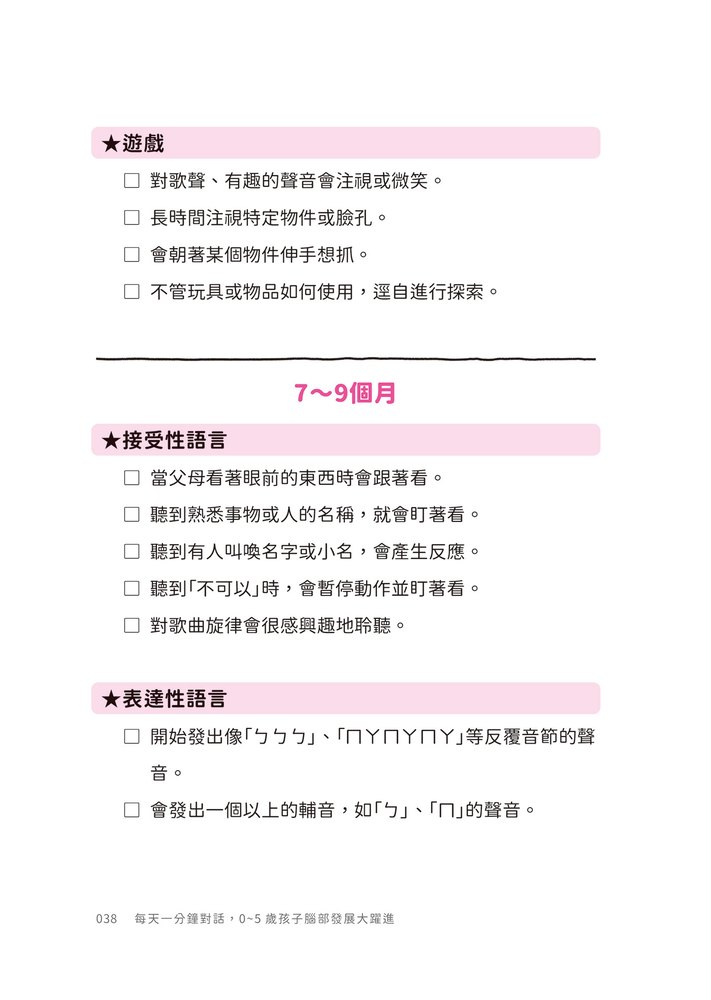

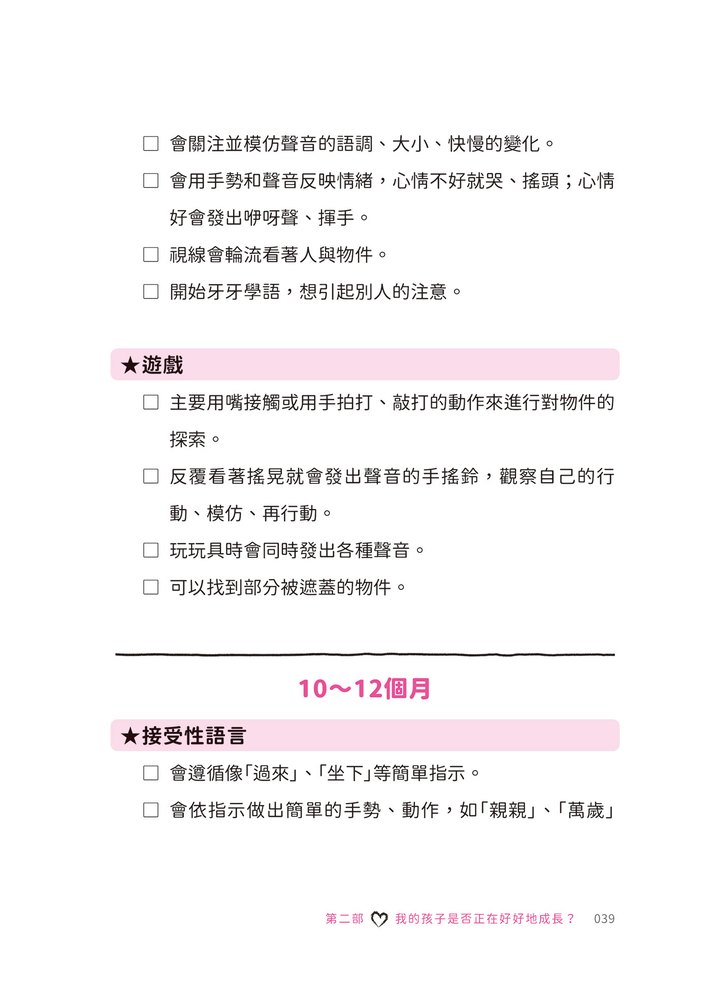

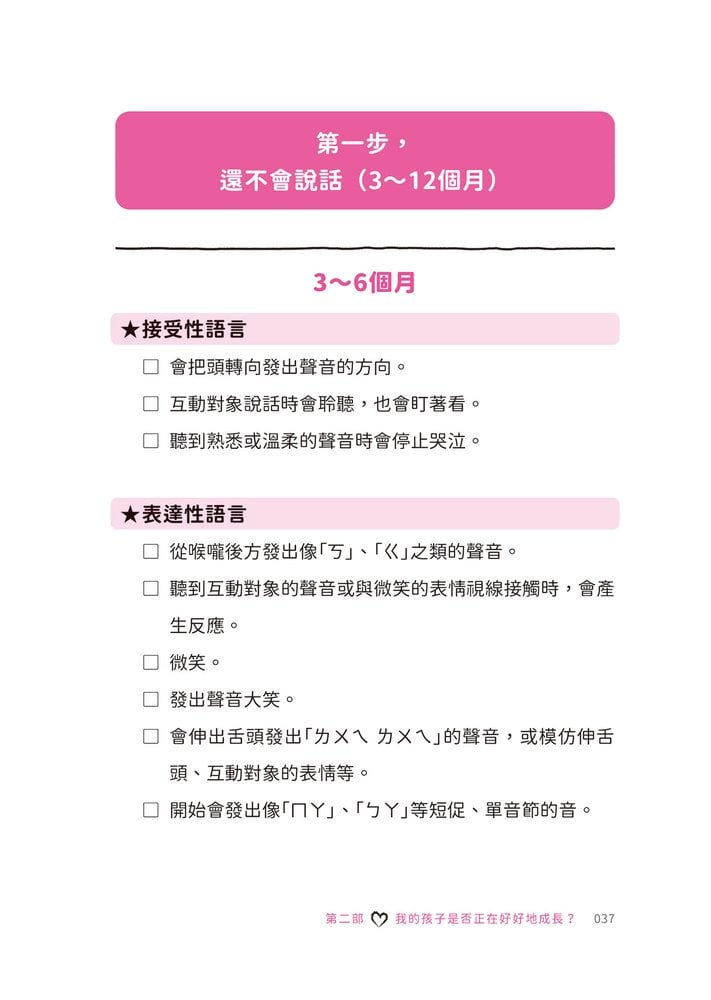

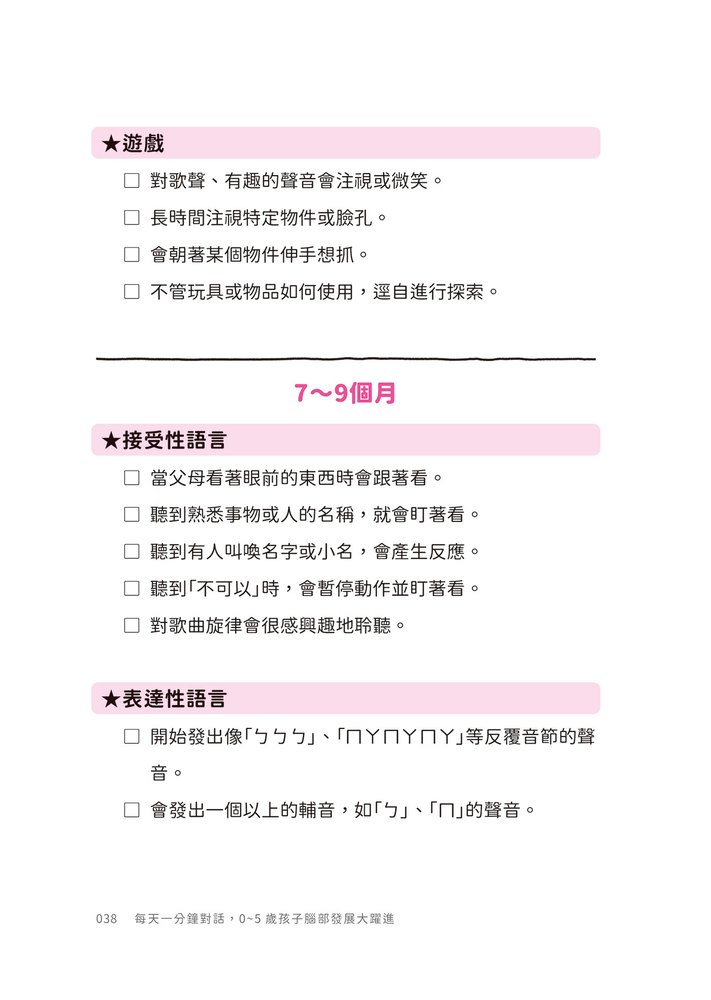

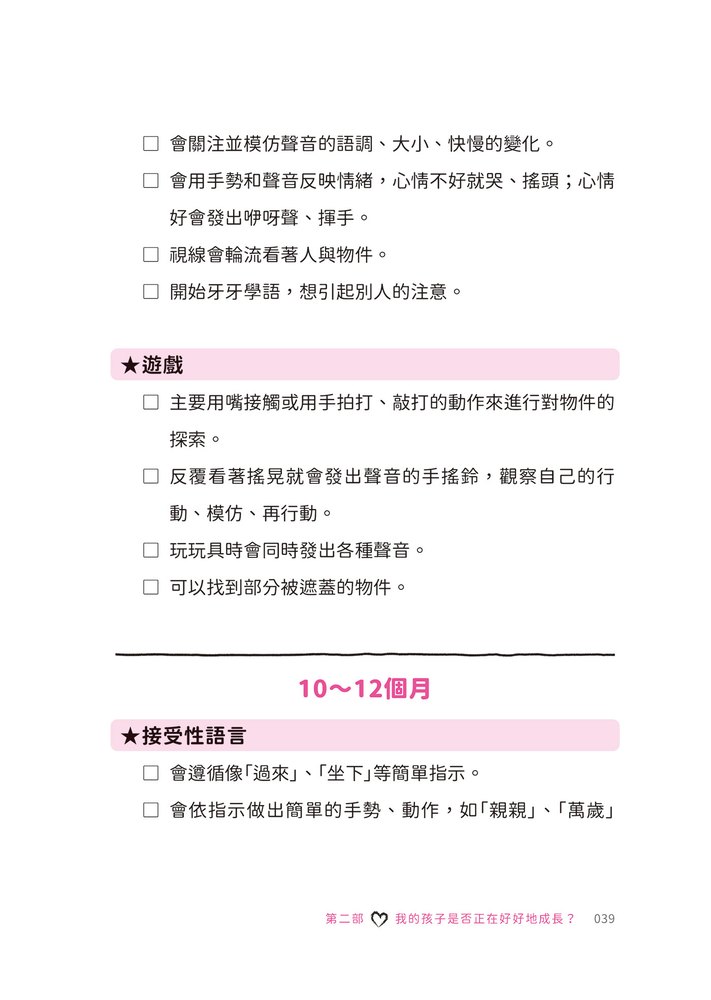

- 附3~60個月語言發展量表,檢視孩子現況,選用最有效的語言刺激

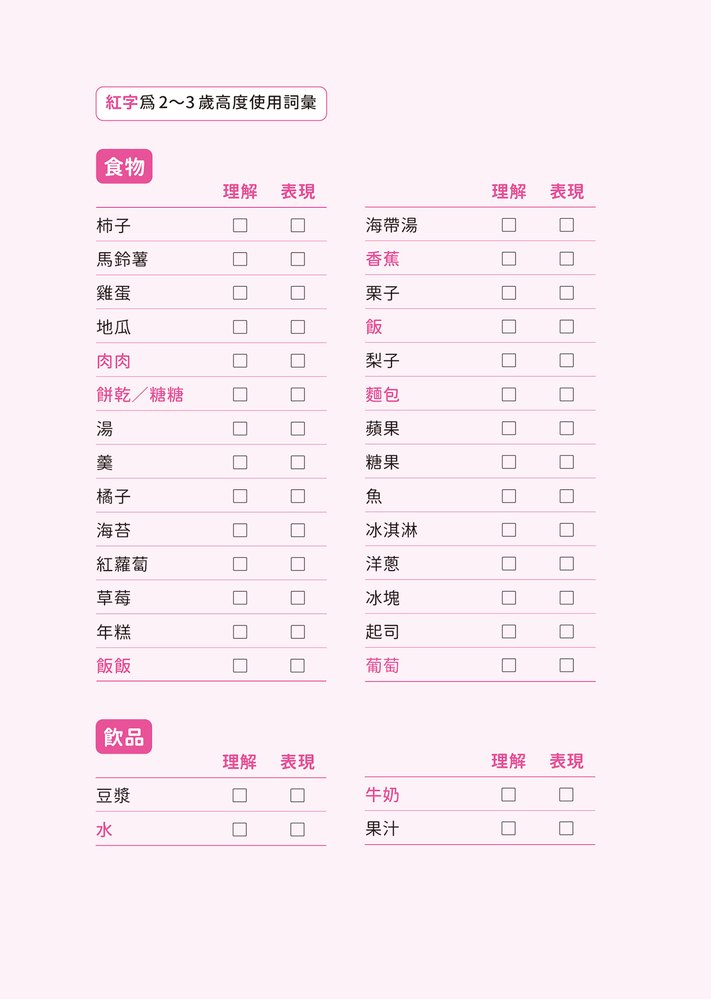

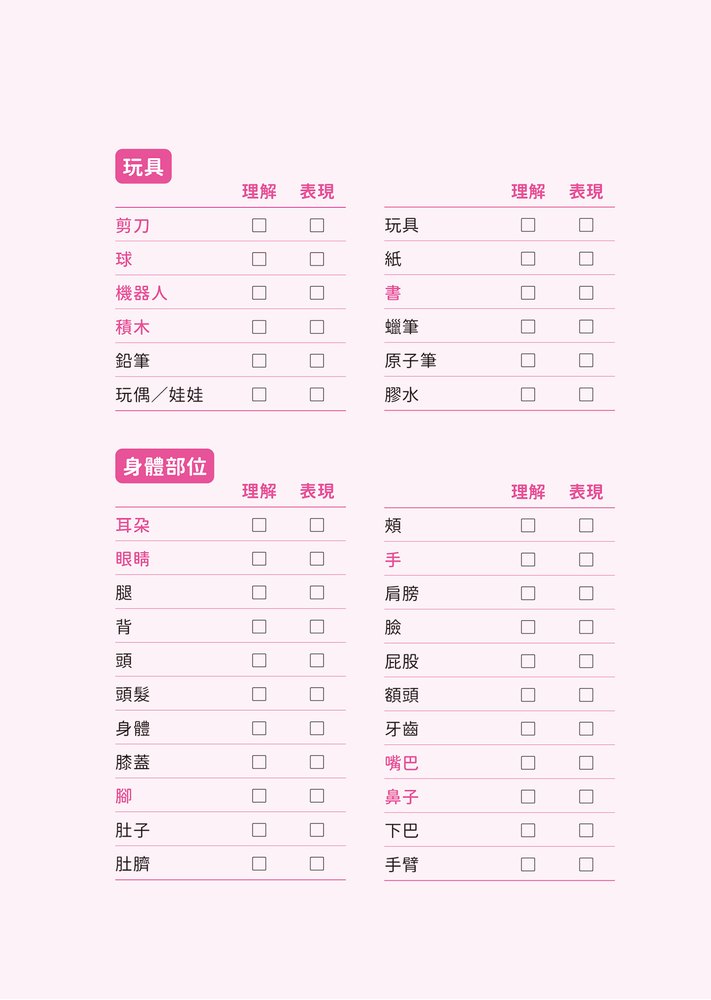

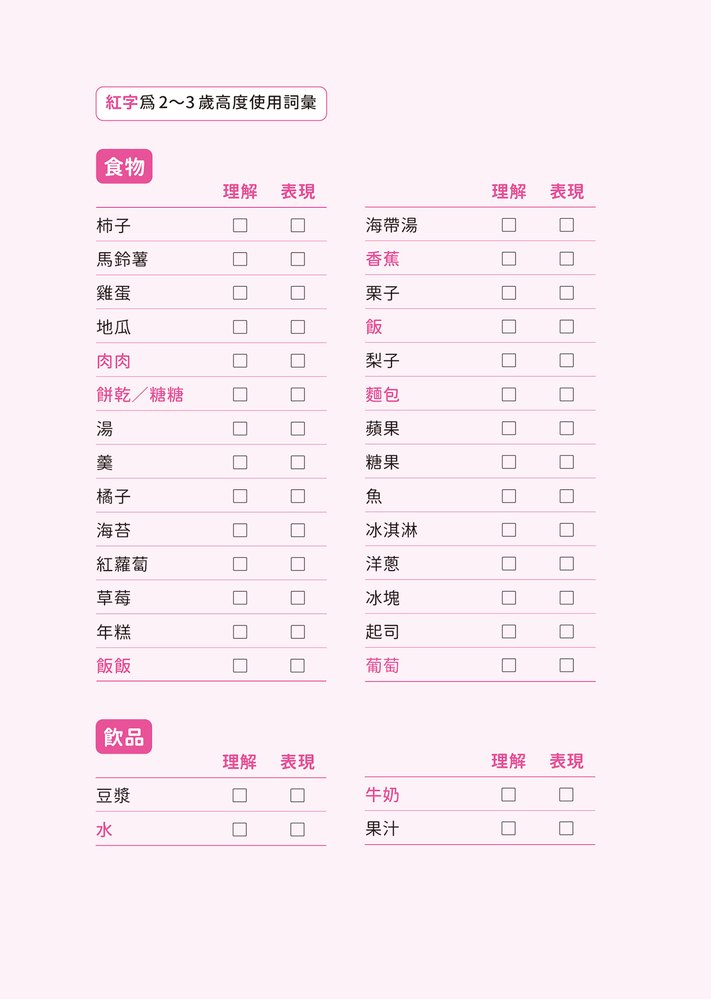

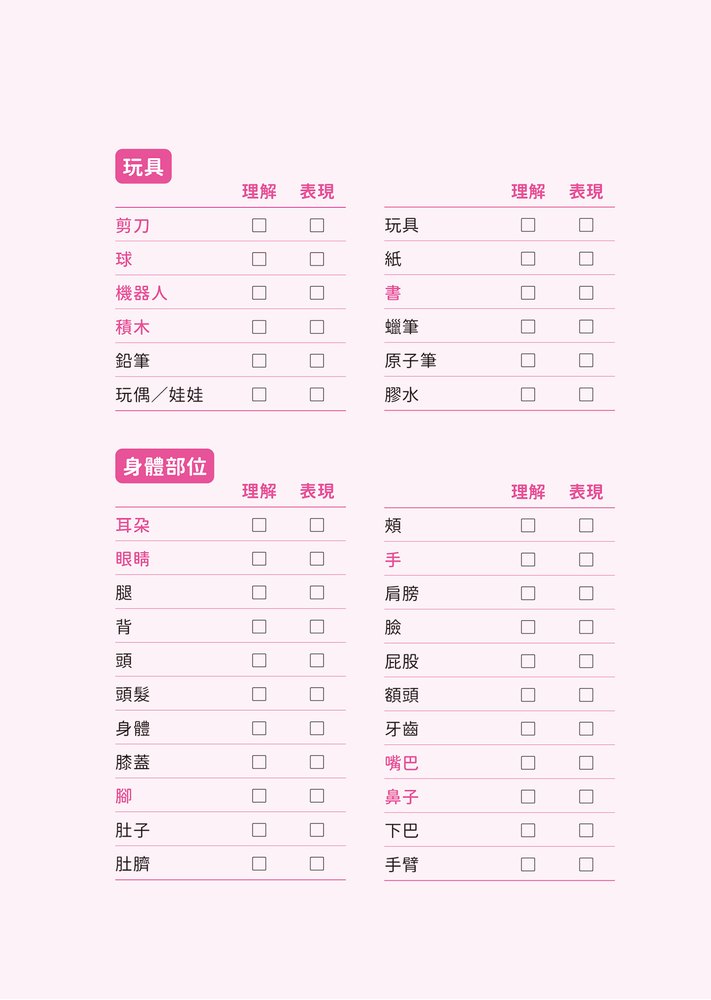

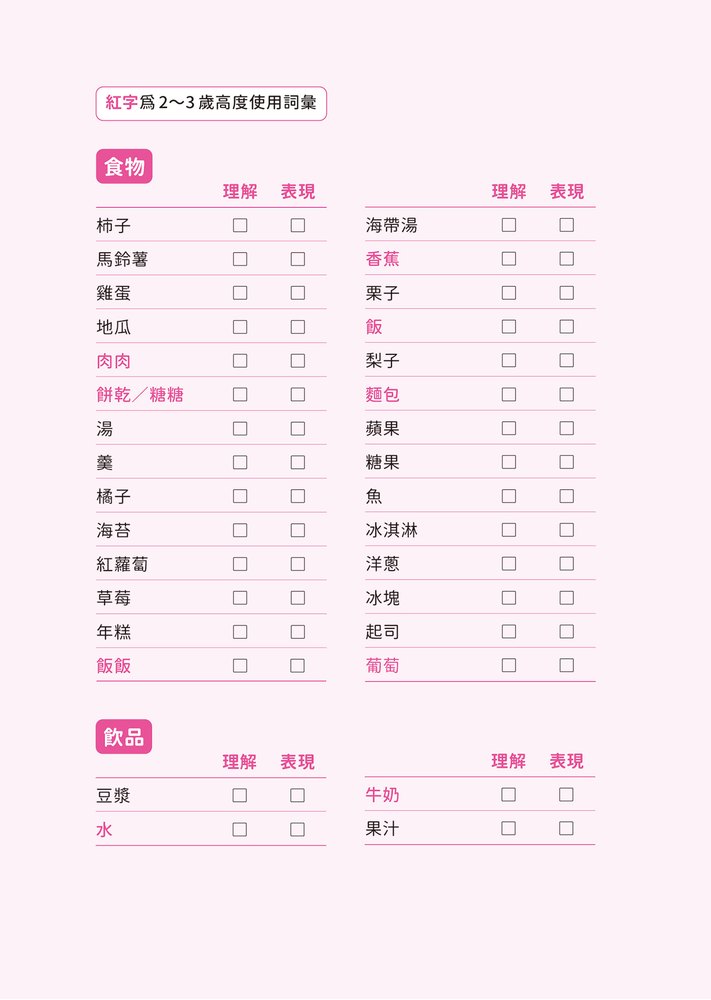

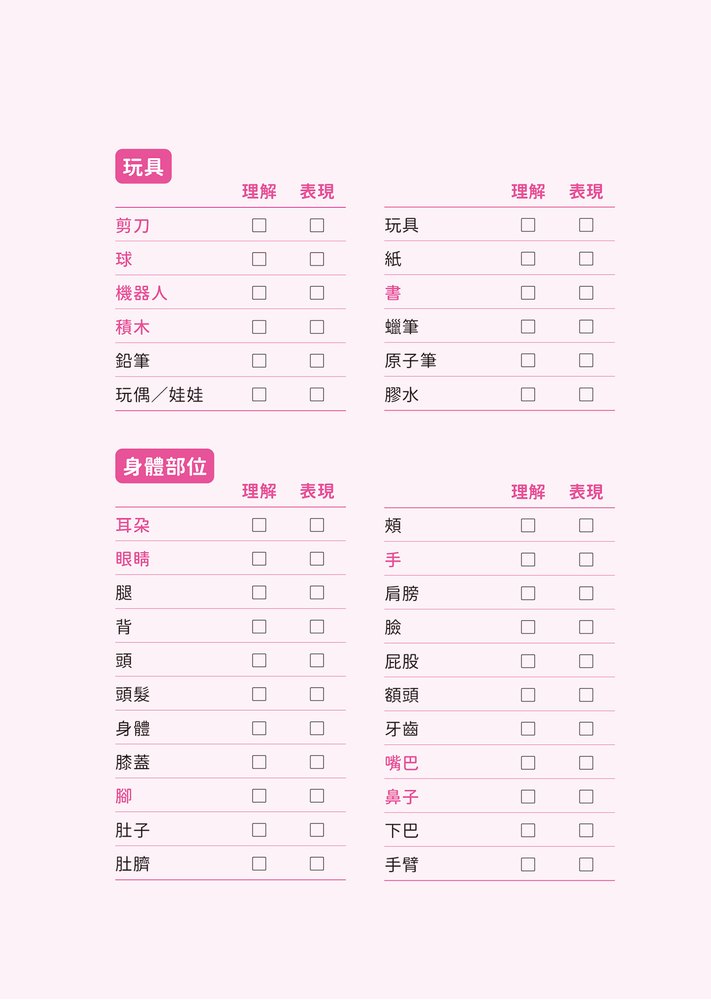

- 收錄嬰幼兒基本詞彙表,按表操課,就能說出增進親子情感、幫助腦部發展的話語

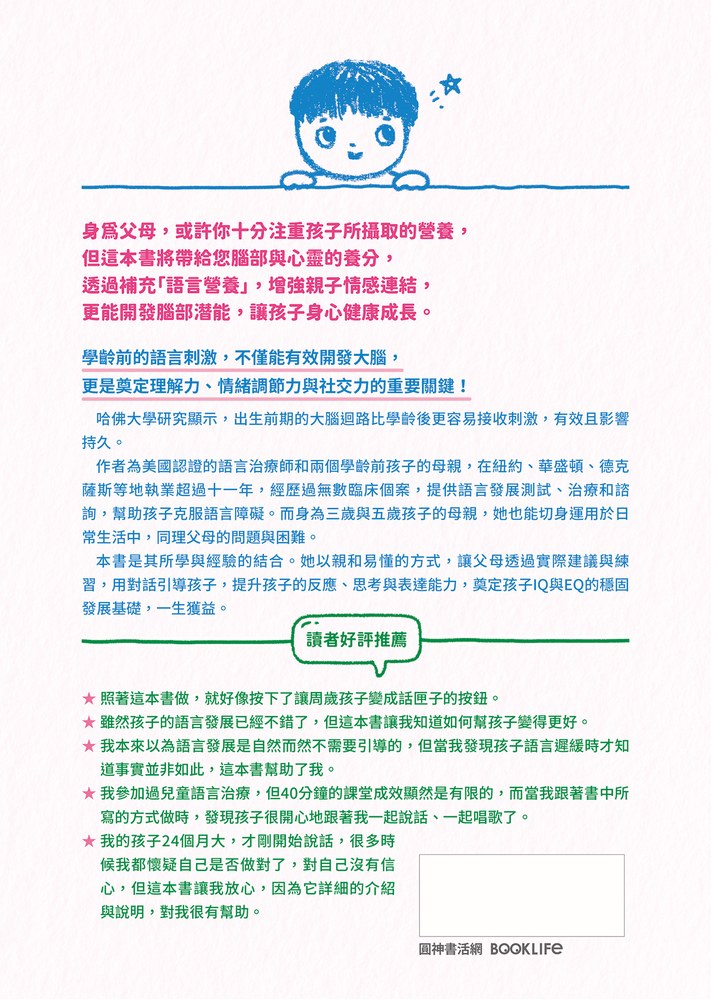

- 學齡前的語言刺激,不僅能有效開發大腦,更是奠定理解力、情緒調節力與社交力的重要關鍵!

學齡前一天一分鐘,遠勝學齡後每天補習或諮商

日常對話,也能成為鍛鍊孩子腦部發展的精準對話!

作者兼具美國語言發展治療師,以及兩個學齡前孩子母親雙重身分,

以最新研究與實務經驗,提出有效提升孩子腦部發展的專業指引,

帶你有效檢視、現學現用,成為孩子最佳的腦力推進者!

身為父母,或許你十分注重孩子所攝取的營養,但這本書將帶給您腦部與心靈的養分,透過補充「語言營養」,增強親子情感連結,更能開發腦部潛能,讓孩子身心健康成長。

哈佛大學研究顯示,出生前期的大腦迴路比學齡後更容易接收刺激,有效且影響持久。

作者為美國認證的語言治療師和兩個學齡前孩子的母親,在紐約、華盛頓、德克薩斯等地執業超過十一年,經歷過無數臨床個案,提供語言發展測試、治療和諮詢,幫助孩子克服語言障礙。而身為三歲與五歲孩子的母親,她也能切身運用於日常生活中,同理父母的問題與困難。

本書是其所學與經驗的結合。她以親和易懂的方式,讓父母透過實際建議與練習,用對話引導孩子,提升孩子的反應、思考與表達能力,奠定孩子IQ與EQ的穩固發展基礎,一生獲益。

★讀者好評推薦★

.照著這本書做,就好像按下了讓周歲孩子變成話匣子的按鈕。

.雖然孩子的語言發展已經不錯了,但這本書讓我知道如何幫孩子變得更好。

.我本來以為語言發展是自然而然不需要引導的,但當我發現孩子語言遲緩時才知道事實並非如此,這本書幫助了我。

.我參加過兒童語言治療,但40分鐘的課堂成效顯然是有限的,而當我跟著書中所寫的方式做時,發現孩子很開心地跟著我一起說話、一起唱歌了。

.我的孩子24個月大,才剛開始說話,很多時候我都懷疑自己是否做對了,對自己沒有信心,但這本書讓我放心,因為它詳細的介紹與說明,對我很有幫助。

◆當孩子正在尋找喜愛的娃娃時,您知道以下哪種方式最能刺激孩子腦部發展嗎?

- 觀察孩子的眼神和行動就知道他在找什麼,很快幫忙找到並拿給孩子。

- 先問孩子在找什麼,孩子回答後接著詢問:「娃娃去哪裡了?」然後陪著一起尋找,找到後拿給孩子。

- 先問孩子在找什麼,孩子回答後接著詢問:「娃娃去哪裡了?」然後陪著一起尋找,並且問孩子:「在床上嗎? 」孩子回答:「不在床上。」再問:「在遊戲室嗎? 」孩子回答:「不在遊戲室。」……一直到找到為止。

*請翻開本書,答案就在第121頁,還有更多精采內容等您發現!

【作者簡介】黃真悧 황진이

身為美國執業語言治療師和兩個孩子的母親,在家也等於上班執業。能幫助孩子發展語言技能並共同成長,是一種難以形容的成就感。由於童年曾在美國、韓國、日本等國家度過一段快樂又困惑的時光,因此比任何人都更了解養育遲緩兒父母的感受。

獲得紐約哥倫比亞大學的語言病理學碩士學位,並在紐約、華盛頓、德克薩斯等地擔任認證語言發展專家超過十一年,提供語言發展測試、治療和諮詢,幫助孩子們流利地說英語。同時也將臨床領域累積的經驗和知識,應用在三歲和五歲孩子的教養中。

【譯者簡介】

馮燕珠

新聞系畢業,曾任記者、公關、企劃,後辭去工作隻身赴韓進修,回國後踏入翻譯界,現為專職譯者。近期譯作:《媽媽的說話練習》、《好爸媽的高效生氣法》等。

工作聯繫:[email protected]

規格

ISBN:9789861339726

EISBN:9789861339702

256頁,25開,西翻,平裝,套色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

序︰在餵孩子吃飯、摺衣服時的對話就已經足夠了

第一部 一天一句,對話的力量

語言的質勝於量

讓孩子來告訴你,他需要什麼樣的語言刺激

順應發展階段對話的重要性

第二部 我的孩子是否正在好好地成長?

孩子的語言發展走了幾步?

第三部 每天1分鐘的日常語言刺激

◇ 語言刺激第一步:還不會說話的階段》用愛與孩子交流

進入孩子的視野「啦啦啦~鏘鏘!」

使用讓語言更生動的「父母語」

在玩得正起勁時停下來

面對面展現各種表情

把孩子最喜歡的東西擺在眼前

對孩子發出的信號在5秒內反應

讓孩子多聽一些有趣的聲音

翻譯孩子的動作

成為孩子日常的創作者(Vlogger)

我的孩子現在在想什麼?

◇ 語言刺激第二步:說出第一句話》喚醒孩子大腦和語言神經的話

說出看到、聽到、摸到的東西

給孩子指示

玩玩尋寶遊戲

提出能擴大表達力的選擇性問題

無限反覆同樣的表達方式

在孩子的話中加上其他的話

「阿東」會變成「阿公」嗎?

◇ 語言刺激第三步:可以組合單詞的時期》用對話讓孩子領略溝通的樂趣

利用吃飯洗澡睡覺時擴大表現力

用話語表達動作,句型就會變得簡單

告訴孩子如何用說的代替耍賴

用相關的詞語拓寬詞彙範圍

父母自言自語也能給予語言刺激

加上適當詞彙完成句型

提問和回應交替,讓對話變豐富

◇ 語言刺激第四步:可以說出短文句》讓孩子自己累積詞彙力的對話

告知時間和順序

抛出提高思考力的開放式問題

等待孩子完成句子

使用高級詞彙

更詳細地描述

把孩子的情緒說出來

使用分類整理詞彙

◇ 語言刺激第五步:可以進行長文句的對話》讓孩子盡情思考和表達

和孩子聊聊累積的回憶吧!

一起聊聊以後會發生的事吧!

反覆提問可以促進邏輯思考

清楚解釋詞義

擴大社會性的表達方式

附錄︰嬰幼兒基本詞彙列表

要跟孩子說什麼好呢?

序

序︰在餵孩子吃飯、摺衣服時的對話就已經足夠了

「和孩子在一起時通常都做些什麼呢?」

「幫孩子洗澡、弄飯給他吃。如果我在忙家務的時候,就讓孩子在一旁自己玩玩具。」

在新冠疫期最嚴峻的時期,我改採線上的方式來接受諮詢。其中有一位母親,因為擔心二歲半的孩子每天都待在家裡,沒有機會到外頭與人互動,對語言和社會性發展會產生不好的影響。實際上,那個孩子的語言發展的確比較落後一點。我先詢問家中大概的語言環境狀況,因為疫情父親居家辦公,所以在家的時間大多在工作;母親要照顧老二,還要忙家務,因此也無暇注意老大的語言發展。其實這也是一般家庭的常態。

因為新冠疫情讓這樣的狀況激增。根據調查,2022年美國新確診有語言障礙的十二歲以下兒童人數增加了110%。其中受到影響最大的是○~二歲的幼兒,與新冠疫期大流行之前相比,增加了136%;三~五歲的兒童則增加了107%。在韓國也是相同的狀況。

根據大韓幼兒青少年精神醫學會的調查結果顯示,已經上托兒所或幼兒園的○~五歲的嬰幼兒中,有33%在語言發展方面需要專家協助;而未上幼兒園,平日在家庭中活動的嬰幼兒,則是平均每三人當中,就有一人出現語言發展遲緩的狀況。根據美國一項研究結果顯示,在疫情最嚴重那段期間出生的孩子,即使父母並未確診過新冠肺炎,孩子的大肌肉和小肌肉、社會性發育程度的分數較低。同時在疫情大流行期間出生孩子的平均智商,也就是語言及認知發展能力,都是十年以來最低的。

孩子藉由觀察對方的嘴型和表情來意識聲音,並進行處理,但口罩卻遮住了這些線索。同時,往常在較吵嘈的幼兒園或其他場合,會迫使人集中傾聽對方的聲音,但是口罩卻降低了音量和音質,起不了作用。最關鍵的是在大流行期間,大部分時間都在家裡度過。孩子在三歲前,主要以愛與溝通為基礎發展,只要與父母充分進行良好的互動,就足以刺激孩子健康的發展。研究顯示,三歲兒童使用的詞彙中,有86%~98%是來自於父母使用過的詞彙,可見嬰幼兒的語言發育受到父母刺激的影響最大。

但問題是,由於疫情大流行,父母和孩子大多數的時間都只能待在家裡。這不是一般的環境,父母因持續育兒和生活的不均衡,壓力指數很高,因此許多父母開始讓孩子觀看影片來打發時間。以前有托兒所或祖父母可以分擔育兒的壓力,就算是自己帶孩子去遊樂場,也可以在那裡遇到其他家長,一起聊天分享育兒的苦惱。但在疫情期間,育兒的所有負擔和責任都落到父母身上,父母的不安和焦慮會原封不動地傳達給孩子,對孩子的發展產生負面影響。

那麼後來會怎麼樣呢?孩子的語言發育遲緩,這時父母才開始擔心。但仔細想想似乎又還不到必須帶去醫院檢查、接受治療的程度,因此轉而尋求諮詢協助。經診斷確定為語言發展遲緩的孩子,有專業的支援和治療,但有些狀況卻又似乎沒那麼嚴重的孩子,只有父母才能幫助他們。只是,如果不是專家,很難理解並支援孩子的發展。

孩子發展的第一步就是「語言」!

幸運的是孩子們具有復原力,可以靈活克服逆境或困難。不管在什麼樣的環境中,孩子都有驚人的適應力和成長能力,因此,家長毋需自責無法提供孩子最好的環境,其實只要在日常生活中,把握與孩子溝通的機會就可以了。

美國很早就由聯邦政府為○~三歲幼兒開辦早期療育(Early Intervention)計畫。在一九九○年通過的「IDEA」(身心障礙者教育法案。Individuals with Disabilities Education Act),更是美國各州都有義務必須實行的法案,其理論基礎就在於,○~三歲正是左右孩子發展和學習能力的重要時期,因此希望能盡早提供孩子需要的介入性服務,以減少學齡期發展遲緩,減輕教育經費的支出。因此,○~三歲也是語言發展非常重要的階段。

嬰幼兒時期對語言特別敏感,豐富的語言經驗可以刺激大腦無數的突觸連結,反覆的刺激和經驗,可以讓突觸連結更牢固,而缺乏持續的經驗會削弱連結。這些過程,就是影響日後語言發展和學習能力的關鍵。

這個時候,也是與父母形成情感的重要時期,同時從父母身上習得最多。孩子與父母會形成穩定的依戀,同時學習以語言為基礎形成的社交信號,逐漸理解相互交流的概念。透過父母溫暖且一貫性的反應,孩子開始學習表達自己意向的方法。

但巧合的是,這也是父母最容易忽略的時期,常常會未深入理解孩子的發展,因而沒能得到及時需要的幫助而錯過。過去十年,我在美國紐約、西雅圖、德州等地,藉由○~三歲早療、三~五歲學齡前教育服務中,遇見了包括韓國家庭在內的各種不同語言、文化、背景的孩子。在診斷、治療數百位孩子語言發展障礙,以及與父母進行諮商的過程中,我總是想,如果這些訊息能更早一步傳達給那些家長,是不是會有不一樣的結果?如果有更多的父母盡早知道這些簡單有效的方法,並與孩子一起實踐,那麼就能幫助孩子發揮更大的語言潛力。

基於希望父母在忙碌的日常生活中也能輕鬆取得專業知識和訊息的出發點,我開始分享關於嬰幼兒時期語言發展的各種資訊,透過社群網站告訴大家實用的語言刺激法,一段時間下來,陸續收到一些家長的回饋,紛紛表示帶給他們很大的幫助;在線上授課中參與的父母學員們也開心地表示,對於孩子語言發展的苦惱終於找到了解方!

「課程中分享了許多實際的例子,對我很有幫助。」、「聽完課之後立刻在生活中實行,很快就有效果,原本不會打招呼的孩子開始會與人互動了。」、「老師點出了平常容易被忽視的育兒基本道理。」、「現在我知道應該如何向孩子提問和反應了。」因為這些,所以我決定寫一本幫助父母找到適合自己孩子語言發展的書,毫無保留地分享包括最新育兒觀點在內的所有資訊。

為什麼只有我覺得養小孩很難?

在美國我是個職業婦女,擁有兩個孩子,因此在孩子很小的時候就送去Daycare,也就是日間托育(以下簡稱日托)。親子能夠一起共度的時間只有週末、平日接孩子接回後從晚上到隔天早上再送到日托的時間。

和孩子在一起的時間有限,也不知道這樣會不會對孩子發育過程造成負面影響,我總是既擔心又對孩子感到抱歉,因此只要和孩子在一起時,就會努力進行許多豐富的互動。神奇的是,即便時間短暫,孩子也能瞬間吸收許多。我給予多少刺激,孩子就會做出多少反應,幾乎每個階段都如我所期的發展。就算白天都待在日托聽了一整天的英語,孩子先學會的卻是只有回家才會聽到的韓語。由此可知,具有情感紐帶關係的父母所給予的語言刺激,對孩子是多麼的強大和有效。

接著就遇到了新冠疫情大流行。雖然孩子一直順利成長,但身為職業婦女的媽媽依然覺得沒有足夠時間陪孩子而感到愧疚。因為疫情關係而被迫居家辦公,終於可以整天和孩子們在一起了。基於語言治療師的專業,我打定主意每天都要給孩子最好的刺激,但同時卻也帶來沉重的壓力。果不其然,沒多久我的身心開始感到疲憊不堪,看到孩子有一點小失誤就會爆氣,同時因為育兒和家事還有工作多頭燒,反而常常累得連跟孩子對話的力氣都沒有。這時我突然意識到,其實孩子並不需要過多的刺激。

在與家有嬰幼兒的家有制定語言刺激目標時,我也不會提出太多課題,「這個星期先試試這個就好。」如果一次要求達成兩個以上的課題,那麼即使家長有再多的熱忱也會因疲累而難以實行。我自己在育兒過程中深有同感,對父母來說,育兒這件事本身就是很沉重的任務。因此只要在餵食、幫孩子洗澡、哄睡的時候,能夠專心與孩子溝通其實就夠了,那樣孩子就足以好好地成長發育。

孩子需要的不是二十四小時都喋喋不休的父母,而是即使時間短暫,也能理解孩子的感受,真心溝通的父母。因此為人父母需要的是能與孩子進行流暢互動和豐富對話的溝通方法。在最能有效提高孩子語言潛力的時期,即便每天只有一分鐘,也能帶來豐富的語言刺激。

本書是以眾多學術論文資料和臨床經驗為基礎寫成,主要是想讓家有○~五歲嬰幼兒的父母知道,你們絕對有能力提供給孩子豐富的語言刺激,再怎麼能力強的專家都無法取代父母的角色。希望透過這本書,讓父母知道自己有哪些是做得很好的部分,建立自信,同時能更深入理解孩子的語言發展,創造打開與孩子溝通之門的契機。

那麼現在就正式展開喚醒孩子語言潛力的課程吧。