講座活動

- 2025.04.30

書活網特推

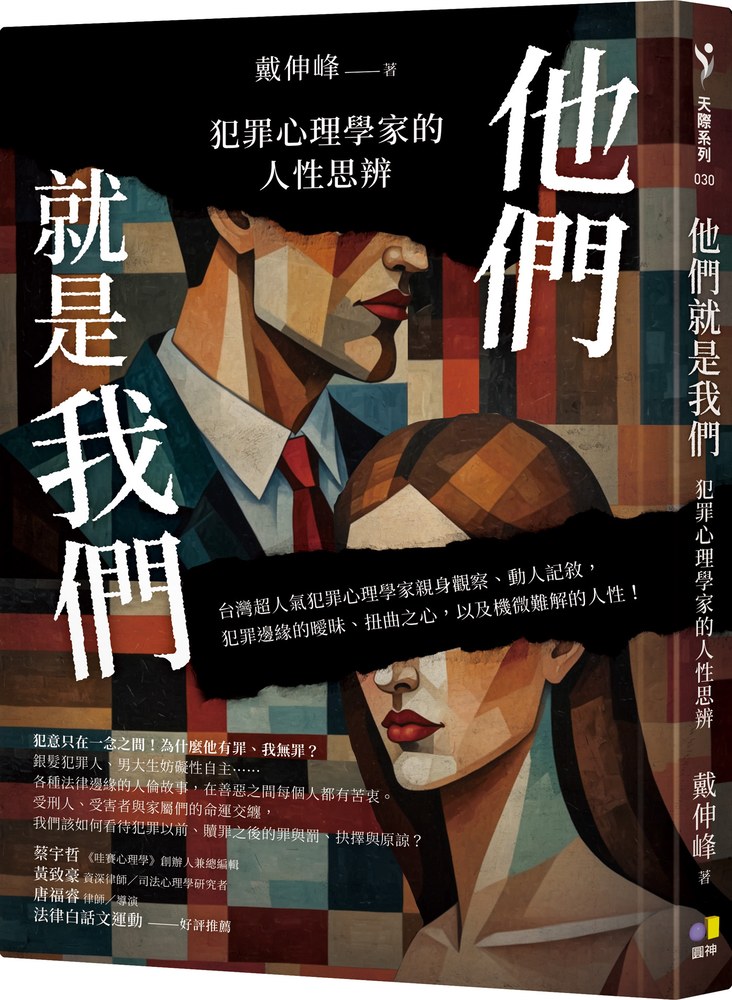

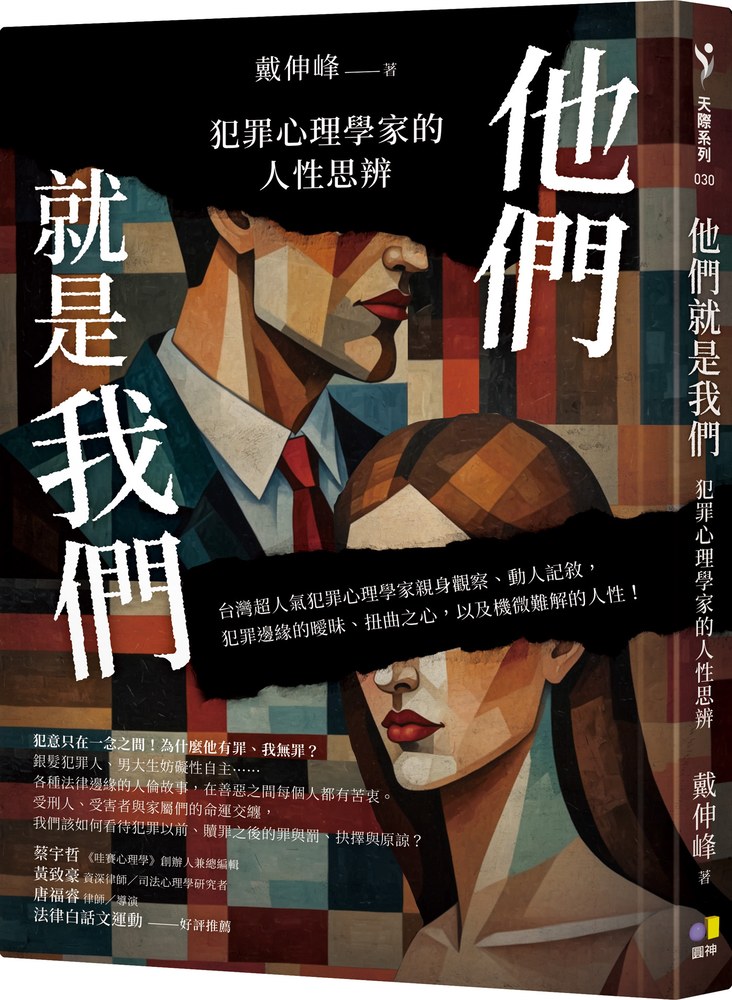

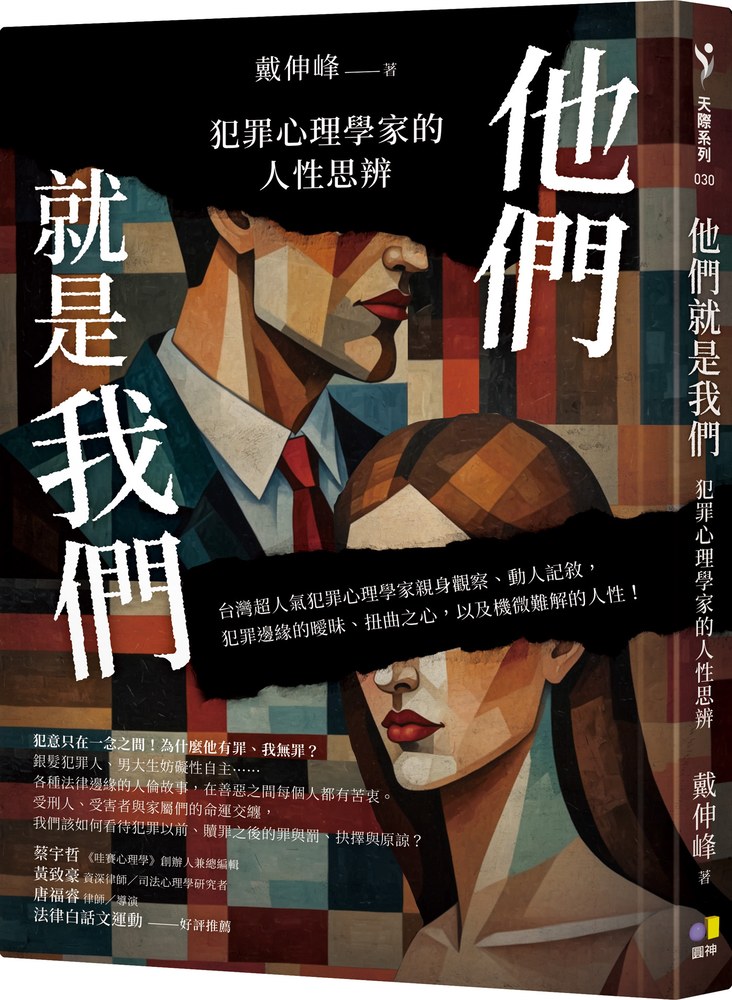

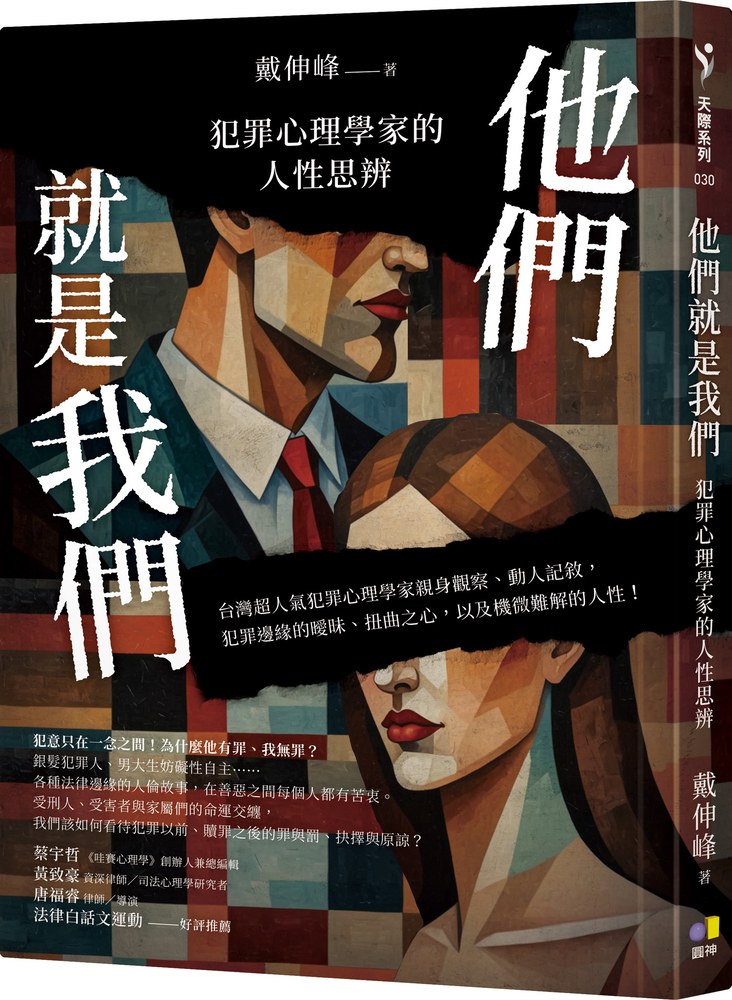

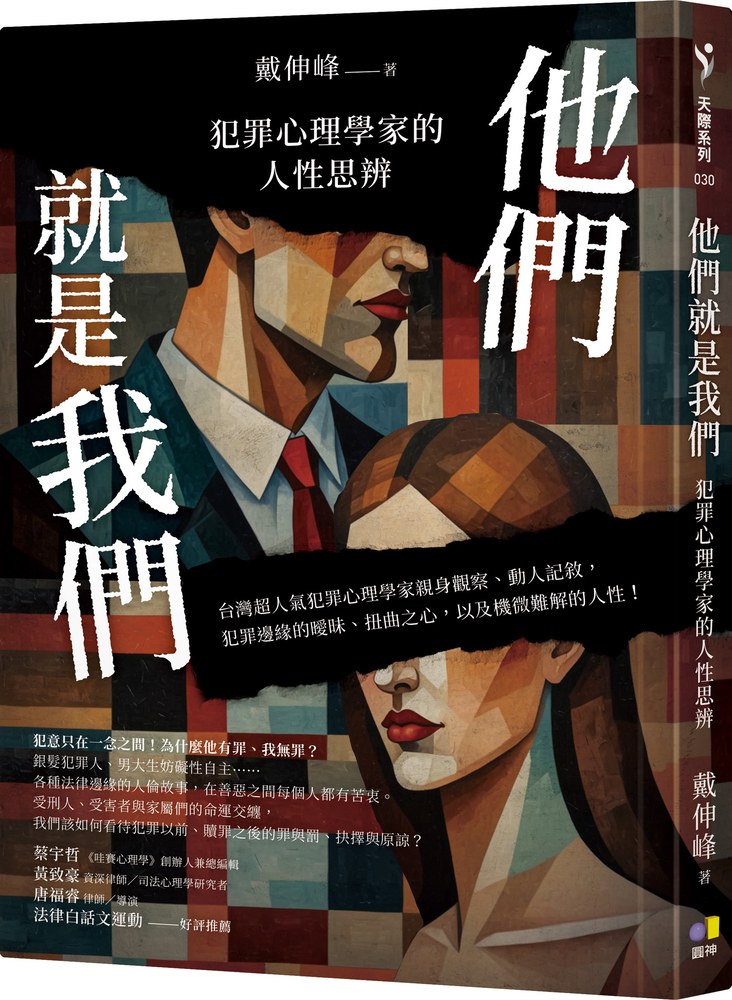

《他們就是我們》:台灣超人氣犯罪心理學家戴伸峰親身觀察、動人記敘

內容簡介

台灣超人氣犯罪心理學家親身觀察、動人記敘,

犯罪邊緣的曖昧、扭曲之心,以及機微難解的人性!

犯意只在一念之間!為什麼他有罪、我無罪?

銀髮犯罪人、男大生妨礙性自主……

各種法律邊緣的人倫故事,在善惡之間每個人都有苦衷。

受刑人、受害者與家屬們的命運交纏,

我們該如何看待犯罪以前、贖罪之後的罪與罰、抉擇與原諒?

◆關於在柵欄後老去……

每一個銀髮犯罪人,都是一本縱貫生命的敘事書。

坐牢就像是生命中最後的蓋棺論定,徹底否定了高齡初犯一生的努力與付出。更殘酷的是,時間並不會站在他們那邊,隨著收監期間的持續,這些高齡初犯要面對老死在監獄中,或是無法出監參與至親好友離世的緬懷過程。這些心理上與人際上的剝奪,才是高齡初犯心中難以承受的重擊。

◆關於那些與性別有關的事……

性犯罪除了對被害者的身體帶來傷害外,對於被害者的心理更是形成難以復原的貶低與自責,加上來自社會炎涼的責備被害者歸因,讓性犯罪成為最接近惡魔,也最接近人性極惡的重大犯罪。

沒有人希望自己深陷犯罪漩渦,也極力避免自己變成犯罪被害人,努力「明哲保身」。這種心態反過來就變成責備被害者,成為壓垮被害者最重的那根稻草:「妳一定是沒有做好自我防備……難怪妳會遇害!」聽起來似乎是關心提醒,但每句話其實都是嚴厲責備、情緒勒索,讓被害者陷入自我苛責、自我毀棄的漩渦中。

◆關於「我回來了!」如果人生可以重開機……

事實就是,現行的矯正制度下,幾乎所有受刑人都會回歸社會,成為更生人,重新成為社會的一份子!

對你來說,與其知道如何承接或協助更生人,你一定更想知道:更生人會不會再次犯罪?這種降級標籤讓我們在面對更生人的時候,不禁懷疑:「他以前會這樣犯罪,現在會不會呢?」

【本書特色】

那些不應該發生,卻真實發生,不該被遺忘的事。

★人生為何走到這一步?最具臨場感的犯罪紀實:

身為犯罪防治學系教授,比一般人有更多機會近距離接觸犯罪收容人及更生人。作者和犯罪人互動,將他們的人生歷程如跑馬燈般呈現,娓娓道來的同時也不免好奇唏噓,他們為什麼會走到這等境地?

★犯罪是本性?發人深省的反思:

犯罪之心只有一念之差,柵欄兩端誰才是真正的罪人?你我都可能理智斷線或踩線犯罪:被陷害背黑鍋成了金融罪犯、為了讓子女返鄉探視故意犯案、更生人得不到家人信任賭氣再犯、校園中不起眼的男大生竟是偷拍狼佯裝悔過……此外,如果鄰居或親友中有更生人,你願意接納他、再相信他嗎?

本書描繪罪的樣貌、犯罪的本質,以及犯罪故事中沒說完的事,帶給讀者不同的視角與思考。犯罪,這些偏離常軌的心跳聲,是平穩社會中的異端,是社會慢性病的延伸,當然,也可能是你我未來最無奈的境遇。

好評推薦

蔡宇哲 《哇賽心理學》創辦人兼總編輯

黃致豪 資深律師/司法心理學研究者

唐福睿 律師/導演

法律白話文運動

【作者簡介】戴伸峰

國立中正大學犯罪防治學系教授,日本東北大學心理學博士,日本東北大學國際客座教授。斜槓廣播人,曾榮獲第52、53屆廣播金鐘獎「社會關懷節目及主持人」「教育文化節目及主持人」共計四座獎項。鏡好聽Podcast《犯罪心理學大解析》《戒不了的癮》、哇賽心理學《犯罪不思議》主持人。

著有《罪、罪犯與他們的產地》一書(麥田出版)。研究領域包含少年犯罪、社會心理學、生涯發展心理學、藥物濫用及處遇。曾獲臺灣犯罪學會、臺灣青少年犯罪防治學會傑出青年學者獎。

規格

ISBN:9789861339672

EISBN:9789861339665

224頁,25開,中翻,平裝,單色

電子書

歡迎於Readmoo、Kobo、Google、BookWalker、Hyread、Pubu、momoBOOK、UDN讀書吧、TAAZE讀冊、灰熊iRead、博客來、誠品、金石堂、三民、PChome洽購電子書

目錄

推薦序 犯罪者也曾是我們的一份子—一場充滿故事性與啟發性的反思 蔡宇哲

前言 偏離常軌的心跳聲

輯一 在柵欄後老去:高齡犯罪悲歌

- 偷書雅賊李爺爺

- 謊稱「到緬甸經商」的王大哥

- 終於當上模範生的陳伯伯

- 風中殘燭的生命

輯二 那些與性別有關的事

2-1 準點情人

2-2 如果世界上有惡魔

2-3 如果那天我沒有跌倒

2-4 人與人之間的犯罪

輯三 「我回來了!」如果人生可以重新開機

3-1 香腸的奇幻冒險

3-2 跟媽媽一起賣麵的乖女兒

3-3 為什麼你不相信我?

3-4 誰會歡迎我回來?

後記 這些不應該發生,卻真實發生、不會被遺忘事

各界推薦

推薦序

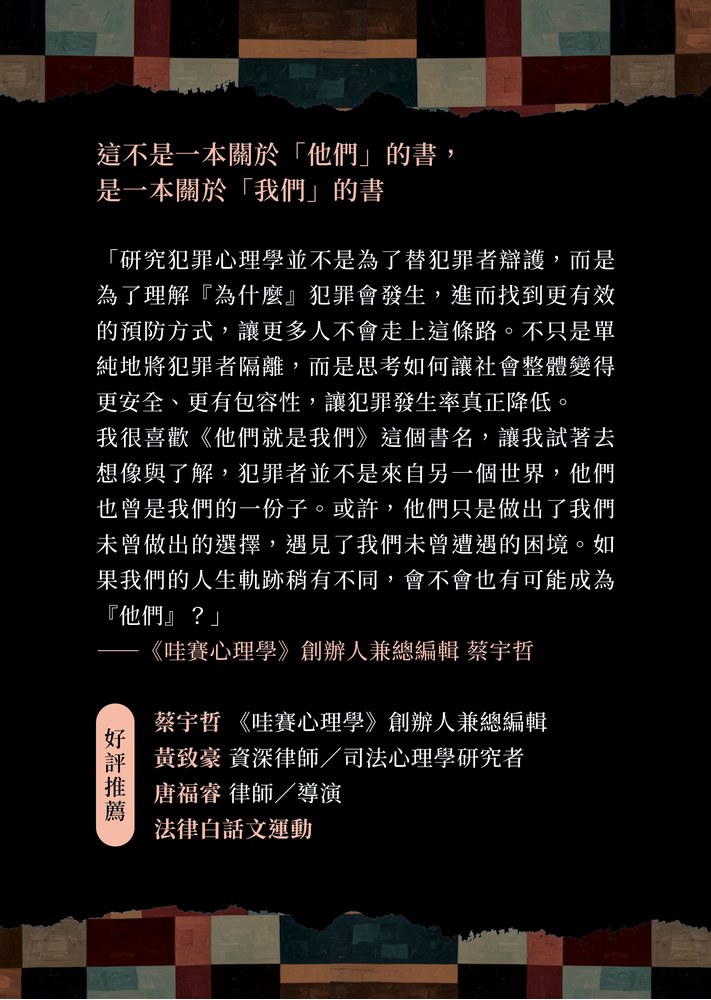

犯罪者也曾是我們的一份子—一場充滿故事性與啟發性的反思 蔡宇哲

在多數人的成長經驗中,世界是非黑即白的,壞人就該接受懲罰,監獄是壞人該去的地方。然而深入了解會發現,這種簡化的二元論,會錯過理解犯罪行為的機會,也忽略了這些曾經「偏離軌道」的人,是如何一步步走向大眾眼中的「罪惡」,又該如何回到社會。

我與戴教授多年合作,在播客節目裡探討過許多社會與心理議題。他總能用淺顯易懂的方式,讓艱深的理論變得生動,引發聽眾的興趣與思考。《他們就是我們》延續了這種風格,不是冷冰冰的犯罪研究報告,而是充滿故事性與啟發性的反思,並帶領我們思考:犯罪的本質是什麼?法律與社會制度如何影響一個人的選擇?當這些受刑人刑滿釋放後,我們是否真的準備好接受他們回來?

犯罪,真的只是個人因素嗎?戴教授曾在節目中說:「當我們看著一個個新生兒時,會想到其中有幾個寶寶,以後注定是壞蛋、罪犯嗎?」嬰兒天真無邪的模樣可愛極了,當然不會。但這也意味著,每個人成長過程中的許多因素,交織出了犯罪這個現象。

書中有個故事讓我印象深刻。在職場上打拚多年的人,因為經濟負擔、生活困境與長期心理壓力,最終鋌而走險,犯下過去自己絕對想不到的錯誤。在我們的認知中,犯罪者似乎是生來如此,但事實上,許多進監獄的人,曾經與我們一樣過著正常生活。只是他們在某個關鍵時刻,做出了錯誤的決定,而這個決定可能與家庭背景、社會環境,甚至只是當時的心理狀態有關。

多數人普遍將犯罪視為個人問題,但很多行為的發生,是因為當時的環境因素讓人覺得「別無選擇」。這並不是在合理化犯罪,而是讓我們理解,當人們感覺沒有更好的選擇時,才會做出我們無法想像的決定。要怎麼讓更多人有選擇、有支持,這就考驗整個社會的認知與制度了。

另一個讓我印象深刻的篇章,是關於更生人回歸社會的挑戰。戴教授拋出一個直擊人心的問題:「你歡迎他們回來嗎?」

我們常說「浪子回頭金不換」,但現實社會真的願意給他們回頭的機會嗎?許多服刑多年的人,一旦出獄,面臨的並不是新生,而是更殘酷的現實。書中提到一個故事,一名曾經服刑的更生人在出獄後努力找工作,卻因為前科問題處處碰壁,最終只能選擇隱藏自己的過去,試圖以假身分重新開始。這點出了更生人的兩難:社會要求他們改過自新,但卻又不願意真正給予機會。

當我們義憤填膺地說:「犯罪者應該受到懲罰」,冷靜想想,我們真正希望的是「懲罰」還是「改變」?如果一個人已經服刑、已經承擔了法律後果,社會卻仍然不願接受他們,那麼我們的司法制度,是否真的達到矯正目的?

有個心理學研究發現:「當人們能夠聯想到未來的自己時,較能控制衝動行為,也比較不會做犯罪的事。」從犯罪防治的觀點來看,除了懲罰之外,更重要的是如何在社會制度、教育體系與心理支持上,引導人們找到合適的未來方向,而不是等他們犯錯後才來懲罰。

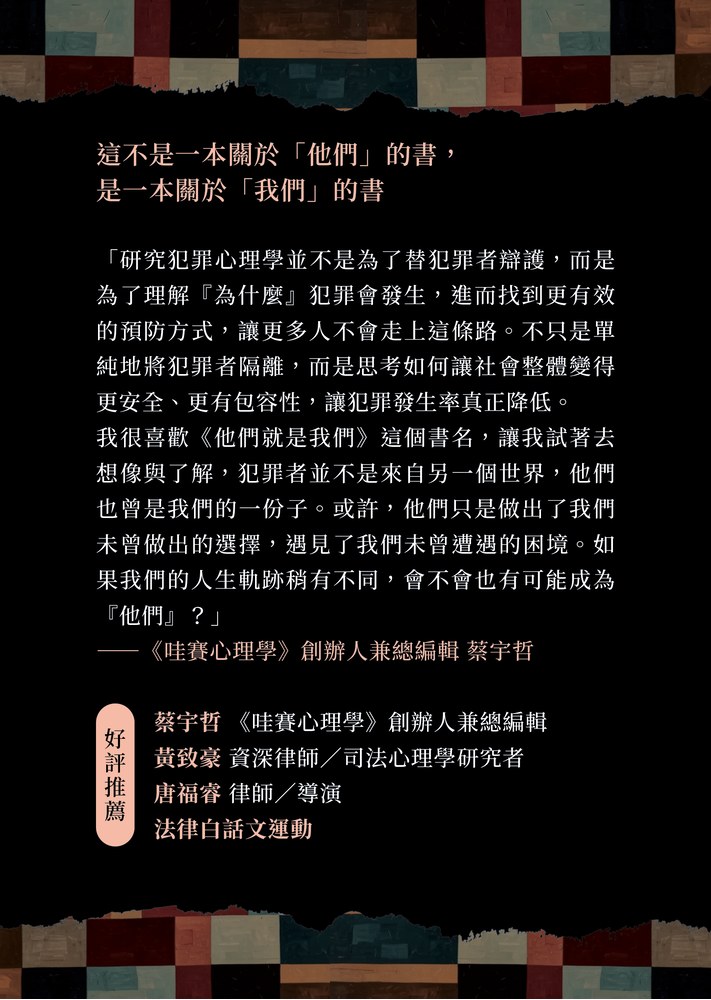

戴教授在書中不斷強調,研究犯罪心理學並不是為了替犯罪者辯護,而是為了理解「為什麼」犯罪會發生,進而找到更有效的預防方式,讓更多人不會走上這條路。不只是單純地將犯罪者隔離,而是思考如何讓社會整體變得更安全、更有包容性,讓犯罪發生率真正降低。

我很喜歡《他們就是我們》這個書名,讓我試著去想像與了解,犯罪者並不是來自另一個世界,他們也曾是我們的一份子。或許,他們只是做出了我們未曾做出的選擇,遇見了我們未曾遭遇的困境。

如果我們的人生軌跡稍有不同,會不會也有可能成為「他們」?

所以,這不是一本關於「他們」的書,是一本關於「我們」的書。

(本文作者為《哇賽心理學》創辦人兼總編輯)