「是掛軸。」

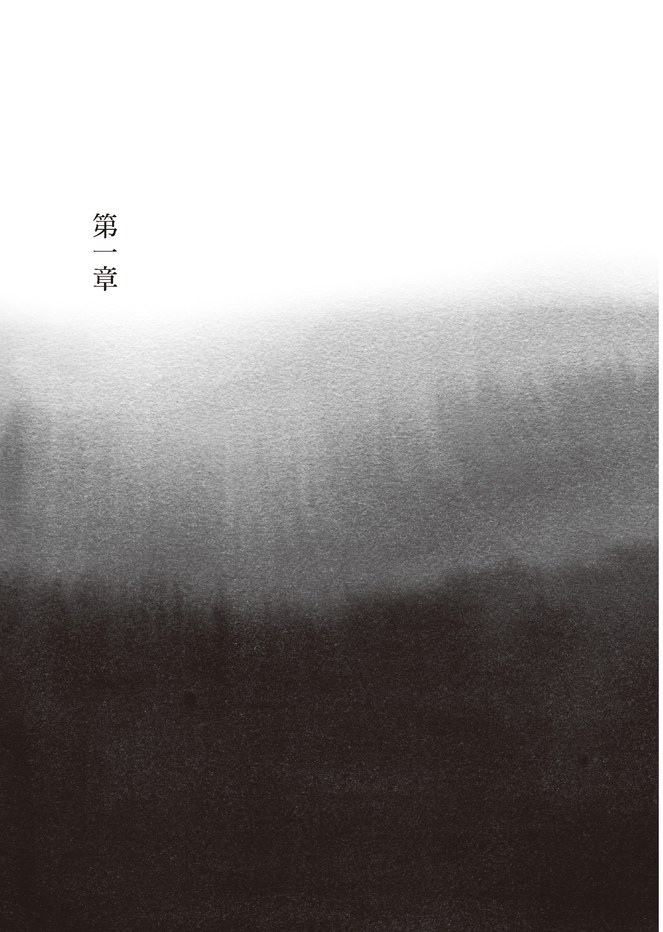

我自言自語地嘀咕,會場裡擺設了大量的掛軸,彷彿無數花朵盛開。

掛勾設置在比人頭稍微高一點的地方,上面的人用手按住掛軸的頂端,下面的人彎腰捧著掛軸的兩端,慢慢把掛軸的紙捲往下拉。

拉完後老人們相視而笑,在掛軸旁邊貼上簡介名牌,開心地拍了拍手。掛軸裡的繪畫幾乎都是黑白色,少數有顏色的也只用了一、兩種色彩。

不過,比起有顏色的畫,純黑白的畫反而更吸引我。單一色調的繪畫中有各種濃淡調和的墨跡,比色彩帶有更鮮明的韻味。

「水墨畫。」

這個詞在我腦海中浮現,會場裡掛著好多好多的水墨畫。

幾百幅水墨畫同時在會場展出,我們搬運的展示板就是用來掛水墨畫的。我很自然地離開老人身旁,慢慢走近繪畫,視線也不由自主地被畫吸引。

我從來沒有認真欣賞過水墨畫,場中展示的水墨畫跟我認知的不太一樣。

不是那種層巒疊嶂、雲霧飄渺的常見構圖;有水靈生動的花朵、應用遠近法的風景畫、司空見慣的動物等等,總之給人一種心曠神怡的感覺。

雖然不是什麼很特別的作畫方式,但在白色的圖面中用黑色作畫,反而更加突顯作者要描繪的題材。觀賞者的目光被畫中景物吸引後,會產生嚴肅的賞畫心態,景物的筆觸和豐富多變的繪畫意趣,又會緩和那樣的嚴肅感。觀賞者可以清楚感受到畫的主題、筆觸,還有意境。

我最喜歡的是花草樹木的水墨畫。

花草樹木被封存在一片空白的畫作中,正因空無一物,反而提點出花草的鮮活和草木的生命力。

明明是很單純的畫,為什麼我會深受吸引呢?我好喜歡這種大量留白的單純畫作,連我自己都感到不解。

「你喜歡這場展覽嗎?」

我出神地看畫,剛才跟我一起吃便當的老人,問了我這個問題。我說喜歡,順便告訴他這是我第一次認真欣賞水墨畫。老人聽完我很普通的感想,開心地點點頭說:

「那我們一起慢慢觀賞吧。」

老人似乎很想當我的繪畫嚮導,他帶著我四處觀賞畫作。他也沒有打算解說,只是一直問我每幅畫的感想。我簡單說出自己的所思所感,跟著老人一起走過無數繪畫。

「了不起,你的眼力不下於專業的水墨畫家呢,看得十分透澈。」

「不敢當,我沒有這麼厲害。只是,在空無一物的地方多出了某樣東西的感覺,讓我滿感同身受的。」

「感同身受?你年紀輕輕就有這種感覺啦?」

「是,應該說,跟我生活中熟悉的感覺非常類似吧……」

「怎麼說呢?」

老人很真誠地反問我,我慎重思考了一下原因。在對話過程中我一直有個感想,我很清楚這種留白的感覺,或者說是化為一片空白消失的感覺。

理由我大概也明白。

「我也有過心中一片空白的經驗。」

我完全不懂自己為何會說出這麼奇怪的答案。

老人稍微瞇起眼睛,點了點頭:

「你年紀輕輕懂得真不少呢。你的經驗可能普通人一輩子都無法體會,有些人亟欲了解這種純白的心境。」

老人的語氣很溫和。

我搖搖頭否定了他的說法,其實我什麼都不懂,只懂這件事而已。我始終把自己關在空無一物的地方。

「那好……」

老人轉移話題來打圓場。

「最後這幅畫,你有什麼看法?」

我們來到一幅畫作前,上面有華麗又搶眼的玫瑰,五朵由上而下呈現在掛軸上。

以純粹的濃墨繪製的花瓣中,有一種帶有黑亮光澤的微妙漸層,使整朵玫瑰看起來閃閃發光。相對地,葉片則是用薄墨和纖細的筆觸繪成,襯托出花朵的漆黑。花朵和葉片絕妙的墨色濃度對比,在畫中交織出幻想的色彩。

我最驚訝的是,純黑的花朵看起來竟然是鮮紅色的。

黑墨讓我感受到烈火般的赤紅,我不明白為何會有這種感受。只不過,我覺得這幅畫追求的只有寫實的赤紅,沒有留白的意境。一連串強烈的墨色調性徹底侵吞留白,那股魄力就只差沒從畫中滴出鮮血。連結血色紅花的莖幹也很銳利,堅硬的莖幹有鮮明的輪廓,依附在莖幹上的棘刺,強調了玫瑰的纖細與銳氣。

「明明是用黑色作畫,我卻感覺得到色彩,真厲害。」

「是嗎?什麼樣的色彩?」

「鮮紅的色彩。也不曉得為什麼,我總覺得自己在看紅色的繪畫,紅與黑的變化就像視覺陷阱的繪畫一樣,太不可思議了。」

「是啊,視覺會被用色誘導。沒錯,這是一幅純紅的繪畫,再來呢?」

我凝神細觀眼前的繪畫,心靈完全把墨色看成了紅色,每次眨眼都能感受到玫瑰花瓣的顏色在改變。就好比在黑暗中辨別色彩,但又比那種感覺更能體驗到鮮明的色度。

看著這幅畫的鮮紅,心潮也略見澎湃。我更加用心地觀賞繪畫,想弄清楚那是什麼樣的感受,心中很自然地浮現一段感想:

「我明確感受到,這是一幅比紅色更鮮紅的繪畫。在整個會場當中,這幅畫的水準也遠遠高出其他畫作。不過,我認為這幅畫追求的只有這一片赤紅。」

「喔喔,何以見得?」

「該怎麼說才好呢……其他的繪畫有高下之分,但每一幅畫都是白中有黑,黑與白相得益彰的感覺。不過,這一幅畫的黑⋯⋯應該說是紅才對,這幅畫的紅侵吞了白,似乎在跟白對抗。既耿直又濃烈,簡直栩栩如生,但除了紅什麼也看不到,沒有其他色彩夾雜的空間,被什麼東西遮掩住了。可能是缺了什麼,或是某種東西太強烈吧。」

「那麼……那到底是缺了什麼呢?」

「這我也不會說……不過,整體感覺起來非常純粹。」

「是嗎?」

「是,這畫真的很有玫瑰的風骨。打個比方,就好像難以親近的美女一樣。」

「喔喔?形容一下是什麼樣的女子?」

「這個嘛……不太好描述就是了……總之是個美女。」

「有更具體的說法嗎?」

「要具體啊……我想想喔,真要說的話,大概是一個肌膚白皙的苗條美女,還有一頭烏黑的長髮。眼神跟貓咪一樣銳利,個性也很強勢,漂亮到隨口下一道命令,全世界的男人就會乖乖聽話的程度。可是,想必是很難結婚的類型吧。」

說到這裡,我在畫的角落看到作者的名字。上面寫著「千瑛」二字,不曉得是不是水墨畫家替自己取的名號?

千瑛這個風雅古典的名號,確實配得上這一身高超的畫技。光看這幅畫的主題和韻味,作者應該是女性吧,我好奇這幅畫是什麼人畫出來的。

究竟什麼樣的人擁有如此豐富的內在感性?我觀望四周想找出作者,但這一帶沒有其他人注意我們。

至於我旁邊這位神祕的老人,我猜他聽完我的感想,應該會覺得很好笑吧。我觀察他的表情,沒想到他還挺嚴肅的。

「喔喔,了不起,你確實慧眼獨具啊。」

老人嘀咕了這麼一句話。

「慧眼?」

老人轉頭衝著我笑,還笑得很愉快。我不解地皺起眉頭,剛才的感想有何真知灼見?

「爺爺。」

這時,後方傳來女性秀氣高亢的嗓音。我回頭一看,對方就跟我形容的一樣,是個前所未見的美女。那耀眼的容貌絲毫不遜於華美的和服,光是存在就能為周遭空間帶來價值,形同無價的寶石。年齡或許跟我差不多吧?不,她漂亮到我根本看不出年紀。美女朝我們這裡走了過來。

「爺爺,頒獎典禮要開始了,大家都在找你喔。你不在,典禮沒辦法開始,不要因為無聊就隨便亂跑好嗎?」

美女的口氣有些咄咄逼人。

「唉呀,不好意思啦,我跟這年輕人聊畫聊得很開心,連便當都提前吃掉了。」

美女聽完老人的說法,以一種觀察可疑人物的眼神看著我。他明明是吃完便當才順便陪我聊天,結果卻講成是陪我聊天才不小心吃掉便當,搞得好像是我拖著他聊天害他消失一樣。

美女狐疑的眼神一刻也沒從我身上移開。西濱先生說的可怕美女,肯定就是這個人。她確實滿可怕的,我這才知道原來美麗也具有「威嚇性」。就跟男人的鬥爭本能一樣,一般人不會隨便跟兇悍的人交談;同理,一般人也不會主動跟這種美女搭話。

「是嗎?所以爺爺不打算參加頒獎典禮了?大家很期待今天的典禮,還特地大老遠跑來參加呢。」

「我沒說不參加啊。千瑛吶,這位年輕人看完妳的作品,說了他的感想。妳別看他年紀輕輕,眼光可是非常獨到啊。幸好今天我有來,年輕人的感性真是太棒了。」

老人這番話帶給我很大的衝擊。這個貌美如花,讓人不敢直視的美女,竟然是這幅畫的作者?我難以置信地打量美女和畫作。這位叫千瑛的女性似乎對我的行為很不滿,眼神比剛才更冷淡了。

「是嗎……想不到有人眼光這麼棒,能獲得爺爺的青睞。我還是第一次聽爺爺稱讚別人呢,爺爺可從來沒有稱讚過其他人眼光好。」

美女看我的眼神又多了幾分不信任,她看我沒講話,接著說下去:

「眼光這麼棒的人看我的畫,也算是我的榮幸。我的畫怎麼樣呢?希望沒有玷污你的慧眼才好。」

美女鋒銳的眼神直盯著我不放,完全把我當成可疑分子,眼神中還多了警戒心和拒絕。老人用我來擋這個美女的唇槍舌劍,把砲火轉移到我身上,真是太聰明,太狡猾了。美女還在等我答話,我這輩子沒遇過這麼不想回答的問題。

「我認為這是一幅很棒的畫,我絕對畫不出來的。」

她對我的答案很不滿意。

「這種客套話爺爺是不可能滿意的,你要真有想法就說出來吧。拿自己的作品來參展,就是要聆聽別人意見的。」

我總覺得有把武士刀架在我的脖子上,美豔卻又無比危險。我壓抑著想逃跑的衝動,鼓起勇氣回答:

「以一幅繪畫來說真的很了不起,我還是第一次把墨色看成如此鮮豔的赤紅。不過,花朵太豔麗,除了花以外什麼都看不入眼。就只是用很熱情的筆法,畫出很精巧的紅花。」

我很擔心自己會被她銳利的視線射死,沒想到她開始認真思考我的感想,沒有再怒目相向。

我完全可以肯定,眼前的美女確實就是這幅絢麗玫瑰的作者。

「當然了,整個展場中就屬這幅畫最引人注目。」

她聽完這一句,不帶任何偏見地看著我。她凝視我的眼睛,確認我說的句句屬實,才終於收歛敵意:

「你的感想的確挺有趣,難怪爺爺會陪你聊這麼久。」

「沒錯吧?我打算收這個年輕人為徒,讓他當我的入室弟子。」

咦?這老爺爺在說什麼?收我為徒是怎麼一回事?

我正要表達驚訝和疑慮,美女的反應卻比我更為訝異。她瞪了我一眼,眼神比剛才更加剛烈。我無意間跟她四目相對,被她的眼神嚇得一句話也說不出口。她接下來說的話,又更讓我膽怯了。

「為什麼?為什麼爺爺要收他為徒?」

她怒氣沖沖地逼近自己的祖父,幾乎要憤然大吼:

「爺爺,平常不管誰來你都不願意傳授技藝,為什麼你偏要收他當弟子?而且還是入室弟子,其他人不可能同意的。」

「西濱和齊藤不會有意見的啦,西濱應該會很高興吧?剛才我跟西濱聊過了,他很中意這位年輕人喔。」

「我最看不慣這種弱不禁風的人了,我反對。」

果然她對我沒什麼好印象,弱不禁風的我聽了好失落。

老人溫和地笑道:

「我又不是要妳收他為徒,我會負責關照他,傳授他技藝。妳要不高興的話,何不脫離門派自立門戶呢?我不會挽留妳,其他人也不會反對的。」

這老爺子果然油條,手段也太陰險了。美女轉頭看著我,不再隱藏她熾烈的怒意:

「我不曉得你是懷著何種意圖接近爺爺的,但我絕不會認同你。」

「請等一下,你們說的徒弟是怎麼一回事?我聽不懂你們在說什麼耶。」

「你想裝蒜嗎?你知道我爺爺是篠田湖山,才來接近他的吧?」

我忍不住看了老人一眼,老人也沒有否定自己的身分,甚至還顯得滿開懷的。美女說出了一個令人難以置信的名字。

「篠、篠田湖山?那個大藝術家?以前拍過電視廣告的那個篠田湖山大師?」

「你連這都不知道,還跟我爺爺聊這麼久?」

我跟美女轉頭望向老人,老人賊笑道:

「對了,還沒自我介紹呢。不好意思啊,我們剛才都忙著吃便當嘛。我就是篠田湖山,請多指教啊,青山。西濱他很感激你喔,我也得跟你道謝,謝謝你支援這次的展覽。」

那一天,我拖著痠痛的雙腿回到公寓,一進玄關就累趴了,連關門的力氣也沒有,身後的大門是自動帶上的。一回到家,今天的記憶轉眼成空,陰鬱的心情又找上了我。

我連嘆氣的餘力都沒有,休息十幾分鐘後,才得以撐起身子嘆口氣。我幾乎是用爬的前往洗手檯,還得使盡吃奶的力氣,才打得開水龍頭洗臉。我把掌中的水用力潑在臉上,一抬頭就看到鏡中有個陰鬱瘦弱、臉色蒼白的青年看著我。

那一張與強悍、雄健、幸福無緣的臉孔,死盯著我的雙眼不放。由於瘦弱憔悴的關係,兩顆眼睛看起來特別大,怎麼看都不像自己,我對這張面孔感到生疏。光是看到我的臉,就會讓人感到疲憊吧。我甩甩頭,關掉水龍頭,拿起毛巾擦臉。

「我最看不慣這種弱不禁風的人了。」

千瑛的評價言猶在耳,她說的也沒有錯,我不禁嘆了一口氣。我放任疲倦困頓的腦袋胡思亂想,這次真的累到爬不起來了。幸好我是倒在床上,也算運氣不錯了,這一天的記憶就到此中斷。我沉沉地睡去,宛如要逃避現實一般。過了一會,我的意識來到空無一物的白色房間,那裡沒有出入口,連遠近感都不存在,是一個純白的空間。

我伸出右手輕敲牆壁,玻璃質感的牆壁發出響亮的敲擊聲。老地方了,我總是一個人待在這個房間裡。

父母的喪禮結束後,有一段時間我努力表現出開朗的模樣。

我試著去習慣生活的劇變,調整自己跟周遭的距離,相信自己有辦法克服那樣的傷痛和遭遇。然而,雙親去世不是那麼單純的事情,人往往難以衡量自己承受了多大的傷痛,變化會一點一滴浮現出來。

等慌忙的生活結束,開始準備好好過日子的時候,我不管在什麼地方都會想起父母,持續思考自己沒有目擊到的事故。父母的回憶帶給我安寧,事故的想像則帶給我死亡和絕望的感受,兩種截然不同的印象交錯,形成一種很奇怪的日常。老實說,那樣的生活滿糟糕的。就好像永遠都在暈船一樣,腦袋被不願思考的事情占據,只能眼睜睜看著自己慢慢壞掉。

不久,佯裝開朗的生活逐漸蒙上陰影。大約過了一個月,大家頻繁問我要不要緊;三個月後,沒有人相信我不要緊;半年後,我幾乎不再說話了。我對世上的任何事物都沒反應,既沒心情吃東西,心中也一片死寂。我懶得探究未來,也不去感受現在,身旁的人不管談論任何話題,都打動不了我的心。我被安寧和死亡的意象弄得心神混亂、疲憊不堪。

幾個月過去,變化更加劇烈。我幾乎沒吃東西,消瘦到前所未見的地步,連水都只喝一點點,偶爾才會啃些食物果腹。

後來,我開始習以為常地蹺課,偷偷從學校跑回家裡。我所謂的家,並不是叔叔嬸嬸住的公寓,而是過去我跟父母一起生活的透天住宅。

早上前往學校,老師開完班會準備上課,我能感受到學生的注意力都集中在老師的聲音和黑板上,唯獨我的意識與眾人疏離。眼前發生的事物我都無法理解,那段時間所有的一切都離我好遙遠。想當然,我過得百無聊賴,一到下課時間就跑出學校,回到自己的老家沖澡。沖完我就坐到客廳的沙發上,眺望著窗外的光景到傍晚,再若無其事地回到叔叔家。過沒多久,我連學校都懶得去了。曾幾何時,我再也不關注外面的世界。

混亂與痛苦到達極限的時候,我發現自己的身體待在老家,意識卻處在空無一物的立方體之中。那是只存在於心中的風景,在那個地方我才比較有精神。我會輕敲牆壁,敲起來是玻璃的質感。我習慣敲著牆壁,聆聽那帶有圓滑音質的聲響。凝神細觀白色的牆壁,牆上會慢慢出現陰影,陰影漸漸地凝聚成影像。我可以看到一切想看的東西,想起一切亟欲留住的回憶。我與父母的回憶鮮明地躍於牆上,不帶一絲陰暗的意象。只有在這裡看到的記憶,才能給我真正的安寧。我只顧著眺望回憶,眺望玻璃牆內映照的風景。

被我自己斷送的前程,反而是其他人在替我煩惱。叔叔和嬸嬸不曉得該拿我怎麼辦,班導也對我的無作為感到氣憤。

我渾渾噩噩地來到高三冬天,除了我以外的所有人都決定好自己的未來了。其實沒有未來我也無所謂,但周圍的大人很擔心那樣的未來成真。他們不再關心我要不要緊,而是問我到底有何打算。

換句話說,我徹底成了一個廢人。無論別人問我什麼,我就只是待在自己的世界,沒有給予任何答覆。我內在的一部分,也跟著父母死去了。

意識拉回現實,我跟湖山大師隔著長桌相望,他的表情還是那麼寧靜溫和。

「你可終於來啦。」

湖山大師說這話的時候,臉上也沒有忘了笑容。他工作的地方跟茶室一樣乾淨整潔,當中只有最低限度的必需品,我本來以為會擺滿各種小道具之類的東西。工作室本身沒有什麼特色,但有很濃郁的墨香。

「我來玩了。」

我表明自己的來意,湖山大師笑著點點頭,也不曉得有沒有聽我說話。

「你應該沒畫過水墨畫吧,其實沒有你想的那麼難,純粹是用筆、墨、水這三樣東西,在紙張或類似的媒介上作畫。你有學過書法嗎?」

「小時候學過一點。」

「那就沒問題了,你看我畫一次吧。」

語畢,湖山大師打開手邊一個巴掌大的扁平木盒子。盒子一打開,我就聞到一股令人心神安寧的香氣。裡面裝著一塊純黑的厚重硯臺,感覺就像直接從岩石鑿出來的。船底形狀的凹槽裡有墨汁,小小的房間轉眼充斥墨汁的香氣。

湖山大師皺巴巴的手掌,拿起放在一旁的毛筆,筆頭是茶色的,尺寸跟小指頭差不多。硯臺旁邊還有一個裝水的純白容器,他把筆頭浸到水裡,再用布巾吸去多餘水分,吸完才去浸墨汁。湖山大師面前有一張白紙,他直接在白紙上揮毫作畫,沒打任何草稿線稿。起初只是凌亂的墨色,後來慢慢成形,變成一幅完整的繪畫。

湖山大師作畫的動作,完全不像一個老人家,而且那也是我從來沒見過的動作。他靈活操作手臂、肩膀、背部的肌肉,手掌在紙張、硯臺、水盆之間高速流轉,彷彿他的右手在轉動一架看不見的水車,將墨水飛快運到畫紙上。

不到五分鐘,純白的畫紙上出現一幅湖畔美景。最驚人的是,湖畔墨畫在紙面上出現了變化。

墨水滲入紙張沒多久,湖水的線條慢慢暈開,形成柔和的波光反射。遠景的山色有種朦朧的美感,近景的樹木甚至開始搖曳生姿。湖山大師用細小的筆尖,創造出魔幻的一刻。

我不敢相信一支毛筆,竟然可以做出這樣的事情。我感覺自己接觸到一種柔美、甜蜜、溫和、肅穆的意志。

「很有趣對吧?這就是水墨畫。」

「你要我做到這種境界嗎?在這麼短的時間內,一下筆就畫出這麼棒的畫?」

「當然了,一開始是不可能的,慢慢進步就好。」

「可是,我不認為自己辦得到。」

「重點不是要你辦到,而是要你嘗試。」

湖山大師又說了一句我參不透的話,並讓我握起毛筆。

「水墨畫的根本,在於水暈墨章這四個字,亦即以水暈墨,以墨成章。所謂的水墨畫,跟水墨的意義大致相同。還有,拿筆的姿勢就跟拿筷子一樣⋯⋯對,就是那樣。拿筷子是一次拿兩支,拿筆就相當於用拿筷子的方式拿一支筆桿。你手上拿的部分又稱為筆管,拿的時候要保持重心向前的感覺,跟拿筷子一樣輕輕握住就好。食指和中指輕靠在筆管上頭,讓筆管立起來。沒錯沒錯,你的手勢果然很漂亮。」

湖山大師笑瞇瞇地握住我的手,讓我把筆拿好。他的指尖出乎意料地柔軟,這一點令我印象特別深刻。筆拿好以後,湖山大師在我面前放一張全新的白紙,他要我試著模仿剛才那一幅畫作。想當然,我根本辦不到。

我沾好墨水在紙上作畫,畫出來的東西完全沒有章法。我運筆想畫出湖水,卻只畫出一道難看的線條,遠方的山脈和前方的草木,也看不出遠近差異。我的墨只是一團漆黑,沒有湖山大師的漸層和光暈效果。這樣的東西連塗鴉都稱不上,但我畫得很開心。

這是為什麼?

我糟蹋了一張畫紙後,湖山大師又放了一張新的畫紙,要我多畫幾張。我按照指示畫了好幾張失敗品,不斷重複低劣的塗鴉。反正新手注定失敗,畫到後來我反而用很輕鬆的心情握筆塗鴉。當我獲得這樣的體悟,湖山大師拿起我的筆問道:

「感覺怎麼樣?」

湖山大師的語氣很慈祥和藹。

「比我想的還開心呢,不知道為什麼……」

我說出自己的感想後,湖山大師點點頭,眼神顯得很平靜:

「繪畫絕對是一件開心的事情,你可以盡情在純白的畫紙上塗鴉,怎麼失敗都沒關係。等你開始理所當然地容許自己失敗,就感到很有趣了對吧?」

湖山大師的說法令我恍然大悟。的確,我從來沒有這樣默默地品嘗失敗。我沒有認真挑戰過任何事情,讓自己有重複失敗的經驗,更談不上享受失敗了。

「你現在體驗的,是天才作畫的感覺,也可說是最純粹的作畫。」

「天才作畫的感覺?那種三歲小孩塗鴉的水平?」

「能像三歲小孩那樣天真作畫,才當得上天才啊。有辦法享受失敗的人,成功時會品嘗到更大的喜悅和快樂。」

接著,湖山大師叫我磨墨。我誠惶誠恐地拿起墨條,開始在硯臺上磨墨。墨條磨起來很順手,透明的水一下就變黑了。

又過了一會,黑色的墨汁逐漸產生黏性。我抬頭望了大師一眼,想問他還要再磨多久,沒想到大師竟然睡著了。

磨墨是很無聊沒錯,但也犯不著打瞌睡吧?我叫醒湖山大師。

「磨好了嗎?」

湖山大師裝出一副自己沒睡著的模樣,起身走到旁邊,我不由得挺直背脊。

他身上穿的日式工作服,散發出一股乾淨清爽的氣味,不曉得那是什麼味道?當我在思量味道的來源時,湖山大師直接拿起毛筆,在眼前的白紙上作畫。

跟上次一樣,大師很快就畫好一幅湖光山色,下一張紙畫的是溪谷美景,最後是竹子。每一幅的畫藝都堪稱神技,才一眨眼功夫就完成了。為什麼一個老人家,有辦法用那麼快的速度運筆?他的動作剛健有力,完全看不出是老人的動作。最令人匪夷所思的是他的作畫速度,當中細部的動作快到我看不清楚。我只知道他手中的筆跟上次一樣,飛快在硯臺、梅花盤、抹布、筆洗之間流轉。

不知不覺間,墨已經全部用完,硯臺裡沒有墨了。畫好的作品都放在地板上,湖山大師說了一句很有衝擊性的話:

「再一次,再磨一次墨吧。」

我啞口無言,乖乖地重新磨墨,湖山大師又開始打盹了。

到底發生什麼事了?我惹他不高興了嗎?

我想了好多,邊想邊磨,磨到我認為差不多了,再叫湖山大師起來看。

湖山大師沒有不高興,也沒有特別開心。他拿起毛筆,又是一口氣畫了好幾幅畫,用光硯臺裡的墨水。然後,他又說出同樣的話:

「再磨一次。」

我皺著眉頭磨墨,思考這是怎麼一回事。

反正磨好了,我就叫大師起來看。大師醒來後運筆揮毫,再叫我繼續磨墨。這樣的循環重複了好幾次,磨到後來我也累了,索性放棄思考隨手亂磨,磨好就叫大師起來。

大師跟一開始一樣,也沒有特別不開心,而是直接拿起毛筆。

「去換一次筆洗裡的水吧。」

我按照指示前往走廊外的流理檯,將筆洗的水換新。我把筆洗放到湖山大師面前,回到自己的位子就座。湖山大師氣定神閒地拿起筆,先用毛筆沾了一點墨,再浸到筆洗之中,這時候他開口說話了:

「這樣可以了,開始畫吧。」

我不懂湖山大師這句話是什麼意思?為什麼認真磨的墨不好,隨便磨的反而好?

.jpg)