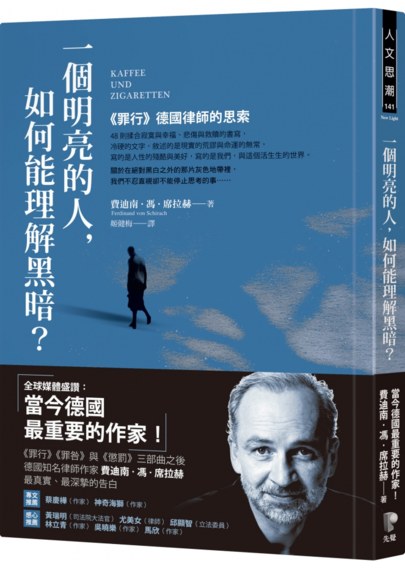

2019年台北書展,馮.席拉赫訪台,他就常提到這本即將出版的《Kaffee und Zigaretten》,並說這是最貼近他、最為個人化的著作。

人到了中年,有了一定的經歷與眼界,也往往比較有立場,無論是針砭時事或是回溯往事,反思過去或是遙想未來,貴古賤今或是覺得明天會更好……看待各方事物都會有比較強烈的見解。尤其是作家,時常會以回顧自己人生,反芻面對當前處境時的心態,來試圖釐清自己何以成為如今的這個「我」。

《一個明亮的人,如何能理解黑暗?》就是這樣的作品,更何況作者還是這麼有故事的費迪南.馮.席拉赫。

【延伸閱讀:馮.席拉赫首度訪台紀錄】

18

我們在柏林市中心的波茨坦廣場碰面。索尼中心的屋頂是依照富士山的意象而建,那是日本的聖山,眾神住在那裡,據說會保護我們。我們喝了一杯咖啡,廣場上有幾百個人,你可以購買手機、首飾、報紙和紀念品,或是為眼睛做個雷射手術。

從這裡到基輔不到一千四百公里,飛行時間只要兩小時,那裡是個全然不同的世界。這位律師三十多歲,是個瘦削的女子,穿著單薄的洋裝,顯得柔弱。但是她槓上了所有人--槓上了所謂的頓內次克人民共和國和盧干斯克人民共和國,槓上了非正規軍隊,槓上了俄羅斯聯邦和普丁本人。她說起她國家的酷刑--在各地有超過七十五間地窖,男男女女在那裡受到折磨、殺害,或是被強行帶走,像動物一樣被關起來。為了壓制反抗,那些強暴、刑求、謀殺都是有計畫地在進行。那些人想讓東烏克蘭成為俄國的一省。這位女律師說:「基本人權在我們的國家並不存在,就連單純的法律都不再適用。」她說她的組織能做的就只是記錄這些罪行。她曾看見地窖牆上的血跡被洗去、遇害者的名單被銷毀,以及死刑判決書被燒掉。那些施暴者也知道違反人性的罪行沒有法定追訴期。總有一天會需要證據來了解過去。

一個騎著滑板車的小孩撞上了鄰桌,一個疊了三層的冰淇淋掉在一名男子懷裡,他罵了一聲。我們忍不住笑了,在那一刻,這位女律師看起來就像是過著完全正常的生活。「為什麼不能永遠這樣呢?」她說。

我們談起彼此家族的過去。她的猶太裔祖父母被納粹逐出維也納,後來被納粹殺害。她的母親得以逃走,去投靠遠方的親戚,對方是烏克蘭的農民。這位女律師在基輔長大。她說她家族的命運是推動她的力量,所以她才能堅持下來。

我的祖父巴度爾.馮.席拉赫當時是納粹維也納大區的長官。一九四二年,他在一次演講時說:「每一個在歐洲活動的猶太人都對歐洲文化構成危險。」他負責將猶太人從維也納運走,所以也要對這位女律師家人的命運負責。他說那是「對歐洲文化的積極貢獻」。也許我之所以成為今天的我,也是因為對他這種言行感到憤怒和羞恥。

我問她:這些罪行從何而來?為什麼會有這些罪行?她的目光越過桌面望向空無,沉默不語,一會兒之後才說:「源自於仇恨。」她說:「即使發生在我國的謀殺行為不能和納粹對猶太人的大屠殺相提並論,但事情永遠是源自於愚蠢的仇恨。」

她的手機響起,她站起來,說她得走了。她的眼神很疲倦。我們向彼此道別。

我再度坐下,再點了一杯咖啡。這是柏林夏末一個溫和悠長的下午。技術人員此刻正把巨大的螢幕掛上索尼中心,據說明天將有一部賣座全球的鉅片要上映,好萊塢巨星將會出席。

【延伸閱讀:一位律師的告白。我的辯護策略都沒有錯,但是正義在哪裡?《罪行》《罪咎》】

在幾公尺之外是人民法院,羅朗.弗萊斯勒(Roland Freisler)自一九四二年起擔任院長。他做出了兩千五百個死刑判決,由他主持的審判是被國家合法化的謀殺。他主持審理的過程有許多被拍攝下來。在一段影片中可以看見馮.維茨勒本元帥。他在被拘留期間消瘦了,有人拿走了他的長褲背帶和腰帶,他必須抓住他的長褲,免得褲子滑落。弗萊斯勒對著他大吼:「幹麼老是去抓褲子,你這個骯髒的老頭。」

一九四五年二月三日,柏林一片積雪,天空明亮清澈。同盟國聯軍在這一天進行了一場空襲。弗萊斯勒跑向防空洞,在法院的院子裡被炸彈碎片擊中,當場死亡。在他的公事包裡放著起訴法比安.馮.施拉布倫多夫的文件,那是位參與暗殺希特勒行動的年輕軍官。弗萊斯勒肯定也會將他判處死刑,一如在他之前的所有其他人。

戰後,施拉布倫多夫成了德國聯邦憲法法院的法官,參與了許多重大裁決。當時,聯邦憲法法院發展出「人之尊嚴」這個法律概念。「人之尊嚴」擺在《德國憲法》的開頭並非偶然,「人之尊嚴不可侵犯」是這部《憲法》最重要的一句話。《基本法》的這第一條具有「永久保障」,只要《基本法》還適用,就不能更改。「人之尊嚴」是啟蒙時期的偉大理念,能夠化解仇恨和愚蠢,這個理念對生命是友善的,因為它知道我們的有限,透過這個理念,我們才在深刻而真實的意義上成為人類。可是「人之尊嚴」並不像一條手臂或一條腿一樣是人體的一部分,而只是個理念,它是脆弱的,我們必須加以保護。

來自基輔的這位律師說得對。根據柏林反猶太主義監察組織的資料,二○一七年在德國首都記錄有案的反猶事件共有九百四十七件,比前一年增長了六成。以仇恨的態度來面對世界是最可怕、最幼稚,也是最危險的。情況愈來愈糟,而且這些犯罪行為早已不再是邊緣現象。

埃里希.凱斯特納寫道:「過去必須說話,而我們必須聆聽。在那之前,我們和過去都不得安寧。」這話說得沒錯。我們必須理解我們如何成為今日的我們,也必須理解我們可能再度失去什麼。當我們發展出意識,並沒有什麼理由顯示,有朝一日我們的行事原則會與我們的猿人祖先有所不同。假如按照大自然的法則,我們就也會把自己所增長的能力用來殺死弱者。但是我們做了不同的事。我們為自己制訂了法律,建立不偏好強者,而是保護弱者的道德規範。這就是使我們身而為人的最高意涵:對他人的尊重。古波斯帝國的居魯士大帝在三千年前解放了奴隸,他宣稱人人都有選擇宗教信仰的自由,儘管出身不同,每個人都應該受到同等的對待,這在人類史上是頭一遭。居魯士大帝的律令就寫在《世界人權宣言》的前四條裡。今天如果我們不保護少數--不管他們是猶太人、移民、難民、同性戀者還是其他少數族群,我們就會重新陷入蒙昧之中。英國《大憲章》、美國《人權法案》、法國《人權宣言》,以及如今自由世界各國的《憲法》,這些都是我們的勝利,讓我們超越了自然,也超越了自己。就算我們極端厭惡去碰觸今日的暴行,也別無選擇。只有我們能夠去對抗這種野蠻、厥詞和猖狂。

我問過這位律師,問她為什麼承擔這一切。她說:「不然該由誰來承擔呢?」

--本文摘自馮.席拉赫最新作品《一個明亮的人,如何能理解黑暗?》\

.png)

.jpg)

.jpg)