烽火連天的夏天,終於有個可以靜下心來解決迫在眉梢的工作的午後了。

這時,手機不停傳來有訊息進入的音符。

是王小棣導演得知政大徐世榮教授和臺大經濟系博士班學生盧其宏,在街頭抗議政府拆掉竹南大埔四戶民宅時,被警方逮捕的消息。臺大學生洪崇晏被人推倒撞地頭破血流,被送到醫院急救,但警察守候在醫院,堅持要將他帶回警察局。

手機的訊息音符像人心跳的旋律,由遠而近,由微弱而增強,由別人的變成自己的。

我問自己,工作完成和去醫院營救學生,那件事情重要?我聽到一個聲音說,去。去。去。去營救醫院的學生!不然我會看不起自己。

我匆匆換上衣褲,拿起背包衝出家門,並且向同伴們表示我已經出發了。十五分鐘後,我到達臺北舊城區後車站的一家市立醫院急診室。

靜悄悄空蕩蕩的急診室,彷彿什麼也沒有發生。穿著紅色T恤的洪崇晏躺在靠牆的病床上,有幾個朋友陪伴著,旁邊站著一個兩線一星的警官和三個警察。

就像軍中禁閉室虐死大學生的狀況一樣,在事情發生的當下,在尚未被外界揭發前,一切都是靜悄悄的。

我向警官表明自己的身分,表示是來「關切」的。(我不知道我憑什麼資格?)警官態度低調溫和,強調一切受命執行,拘提的理由從公共危險罪改為只是想了解當時現場狀況。

洪崇晏是臺大哲學系四年級的學生,同學們笑他說他的教室不在校園而在街頭。他從讀小學開始,就強烈感受到自己的行為和思想不被大人世界接受,也不喜歡大人世界的威權和規範。從有開明、自由傳統的臺中一中畢業後考上了臺大,便參與了保留樂生療養院的抗爭活動。

一旁的同學秀了一張洪崇晏後腦杓撞到磚塊的傷口給我看,像是一張微笑的嘴巴,被縫了三針後,嘴巴被迫閉了起來。

這時包括陳為廷在內的一些同學們陸續趕到,他們的言談和表情完全沒有驚慌失措和悲傷憤怒,有一種自在和堅定。反而是後來陸續趕到醫院的導演們顯得非常激動。戴立忍導演甚至已經去領了現金準備做最壞打算,如果學生被警察帶走,保釋出來時需要保證金。

不同世代的臺灣人面對社會事件會有不同的情緒反應。經歷過戰亂或是威權統治過的人,親眼目睹統治者面對異議份子的殘忍,眼見社會從戒嚴時代的白色恐怖走到政黨輪替的民主制度,非常珍惜這份得來不易的自由和民主。

但是對於新世代的年輕人而言,他們所面對的社會卻是經過兩次政黨輪替後的蕭條社會,經濟發展到了一個再也沒有奇蹟的瓶頸,讓他們重新體驗貧窮,政治上竟然走了如同恢復戒嚴體制的回頭路。於是他們發展出兩種極端的態度,一種是冷漠麻木自私自利,另一種便是走上街頭,重啟抗爭,期待能減少不公不義的事件。

來醫院聲援的電影導演越來越多,但是依舊無法改變僵持狀態,一直到一個人出現—他是這家市立醫院的璩大成院長,2003年的抗SARS英雄。

高大的璩院長步伐迅速的來到急診室,對我喊了一聲:「老師好。」他曾經是當年陽明醫學院防癌十字軍的隊長,學生時代就展現他對偏鄉醫療和弱勢的關懷。

2003年當市立和平醫院爆發SARS傳染的危機,任職仁愛醫院的璩大成自告奮勇進入和平醫院指揮整個醫院。當時我忍不住對朋友們炫耀說,果然是陽明畢業的,陽明有這種服務社會的奉獻傳統。

璩大成院長親自檢查了受傷的洪崇晏,以專業的口吻說,要三個月的觀察。有了醫院院長的宣布,持續了一整個下午的僵持終於鬆動,兩線一星的警官向指揮者報告後,得到了新的指示,只要有人出面填寫簡單證明後暫時不必拘提。

這時醫院又來了一個人,是詹順貴律師。這是所有參與過社會運動的人都尊敬的律師,出生佃農家庭的他常常主動免費替窮人和弱勢團體打官司,長期關注臺灣的人權、環境、生態和司法改革,他和其他律師討論要如何處理這件國家暴力的事件。

我趨前向他表示謝意,並且表達我們這群「無用之人」願意追隨的心意。他說你們願意站出來太好了,你們能寫能導。

我知道我們都太晚站出來了,但是只要站出來就是真的站出來了。我們不再退縮。

洪崇晏一直嚷著說他不想占用醫院急診室,不要占用公共的醫療資源,於是在同學陪同下離開了醫院,回到臺大宿舍。

連急診室都不願多占用的善良孩子,能有多危險?會比那些口口聲聲依法辦事,卻趁人不在家時拆掉了別人家,從土地中獲得巨大利益的人危險嗎?

我想起洪崇晏後腦杓那道深深的傷口,它正對著殘酷貪婪的大人們微笑著,那是含淚的微笑。

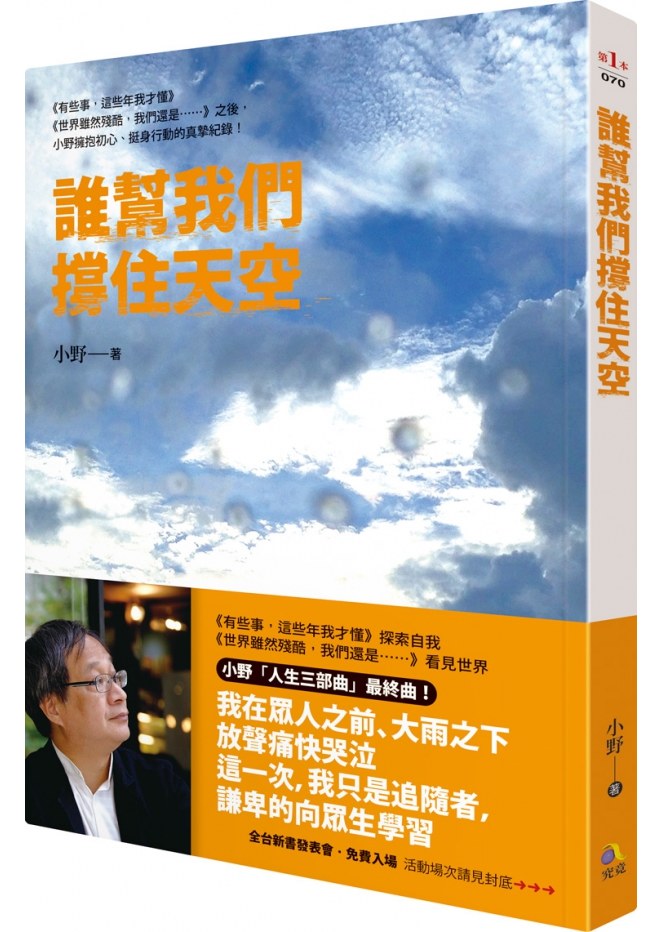

--本文摘自《誰幫我們撐住天空》

.jpg)