過去五年來,席歐妮一直想成為煉金人。

然而,就在塔吉斯帕夫魔法天賦學院大半畢業生忙著自選締約媒介之際,席歐妮卻只能接受指派。

「紙魔法師人數不夠。」艾比歐斯基教授在辦公室裡如此解釋。

一週前席歐妮才得知此事,至今想起來仍不時淚水湧上刺痛雙眼。

「紙是相當好的媒介,」艾教授繼續說:「而且這幾年來已經快要失傳了。這一派只剩十二名魔法師尚稱活躍,我們別無選擇,一定得用這種方式管理學徒的數量。我很遺憾。」

席歐妮也覺得很遺憾。因為聽到這些話,她的心都碎了。而當她來到魔法師艾默瑞.贊恩藏身處的大門前,她還真希望心臟乾脆別跳了。

她一手抓著行李箱的木把,一面抬頭望著有如巨大怪獸的建築──房子外觀簡直比她夢裡出現過的鬼屋還糟。如果這還不算慘,那就看看贊恩老師──泰晤士河這岸唯一的一名紙魔法師,竟然把住處選在荒涼偏僻的倫敦市郊,找個像是圍營火講恐怖故事會提到的屋子,光是那面陰森黑牆就足足有六層樓那麼高。

席歐妮踏上那條遠離主要道路、滿是泥巴的小巷子時,突然吹起一陣不祥的風,風爪刨刮牆面老舊的油漆,使它片片剝落;三座有高有矮的尖塔從房頂突起,彷彿惡魔的皇冠;其中一座尖塔面東那側破了個大洞。一隻烏鴉(還是喜鵲?)在一根壞掉的煙囪後面嘎嘎亂叫。這棟宅邸的每扇窗戶(席歐妮只數到七扇)都被黑色百葉窗遮住,窗子全掛上鎖鏈,窗後也完全沒有燭光閃動。幾個冬天前早已枯死的葉片緊緊纏繞屋簷,就連彎曲變形的屋瓦底下也塞得滿滿的──這屋子竟連屋瓦也是黑的。附近甚至傳來詭異的滴答聲,氣味聞起來像是某種醋跟汗水攪和在一起。

腳下沒有長滿花的花圃,沒有草皮,甚至連石堆小裝飾都沒有。窄窄院子裡只有礫石和一塊塊乏人照料的泥土,土已經乾裂到連雜草都生不了根。通往前門(門只靠著上方絞鏈勉強懸掛在那兒)的磁磚小路不但碎成一片片,有幾片還整塊翻了過來。而且,席歐妮認定門廊上那幾片灰色地板,已經風化到沒有一塊能在她按門鈴時撐住她的體重。

「我簡直是到了地獄。」席歐妮喃喃地說。

護送她前來的艾教授在她身旁皺起眉頭。「看著魔法師的屋子時,絕不能相信妳雙眼所見。提爾小姐,這點妳應該心知肚明。」

席歐妮嚥了一口口水,潤潤乾澀的喉嚨,然後點點頭。她的確心知肚明,但現在她才管不了那麼多。這棟陰鬱又不祥的大宅徹底反映了她的心情,還有近來走岔出錯的一切。說不定是因為昨晚趁艾教授到旅館櫃檯問路時,她偷偷把旅館裡能找到的所有紙張全丟到火爐裡燒掉,因此給自己招來了厄運。又說不定,贊恩老師正好證明了席歐妮的想像力真的需要拓展一下。

席歐妮壓抑住一聲嘆息。她千辛萬苦走到人生的第十九年,如今,她所奮鬥成就的一切──路途多半艱辛,少有輕鬆好走──似乎全迅速離她遠去,只留下寒冷與空虛。她所有的抱負全縮水成單調無趣的紙張,剩下的人生都將花在謄寫帳本、讀讀舊書上。人生唯一的開心事,大概只剩寫一些寄回家時會自動打開的信件。艾教授有那麼多媒介可以挑──玻璃、金屬、塑膠,甚至橡膠,為什麼偏偏要幫她選「紙」呢?很顯然艾教授完全不了解,「紙魔法」之所以快要失傳,就是因為它根本派不上用場。

席歐妮不願像個小女孩一樣被硬拖著走。她挺起背脊,舉步惟艱地走進通往大門的巷子。屋外籬笆看來像是用蠻力反插進地面的長矛,還用有倒刺的金屬線綁在一起。每往前一步,風勢就變得更強。席歐妮將手伸向大門的門扣時,風幾乎要把她的帽子吹掉──

※※

席歐妮的手一碰到門,身邊的景象瞬間改變。她嚇得跳了起來,行李箱差點握不住。她把手一擱上簡陋的鐵絲網,圍籬就不再像是那種長年戰亂區域和老舊監獄外的鐵網。陽光從遮蔽天空的雲朵間透出,風勢轉成極為微弱、起伏不定的和煦涼風;她眼前的屋子縮成三層樓高,外牆是以樸素的黃磚砌成;百葉窗向外大大敞開,而且全是白色的;門廊看起來非常堅固,一整隊馬匹在上面大踏步都沒問題。

席歐妮舉起一手遮在額頭上,大大的眼睛將這些變化盡收眼底。她有些期待在她一放手、斷絕與大門的連接後,面前景象又會恢復原先的陰鬱晦暗,但當她放開門扣,小屋還是維持可愛模樣。通往大門的小路雖仍是沒有鋪石子,但列在兩旁的不是邊緣尖銳的石礫,而是紅的、紫的和黃的鬱金香。

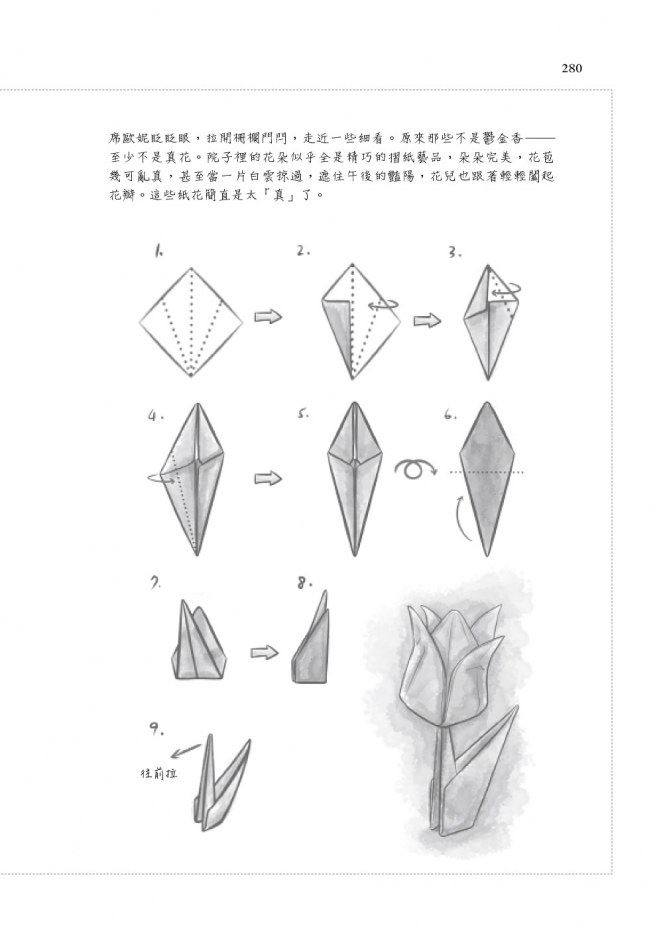

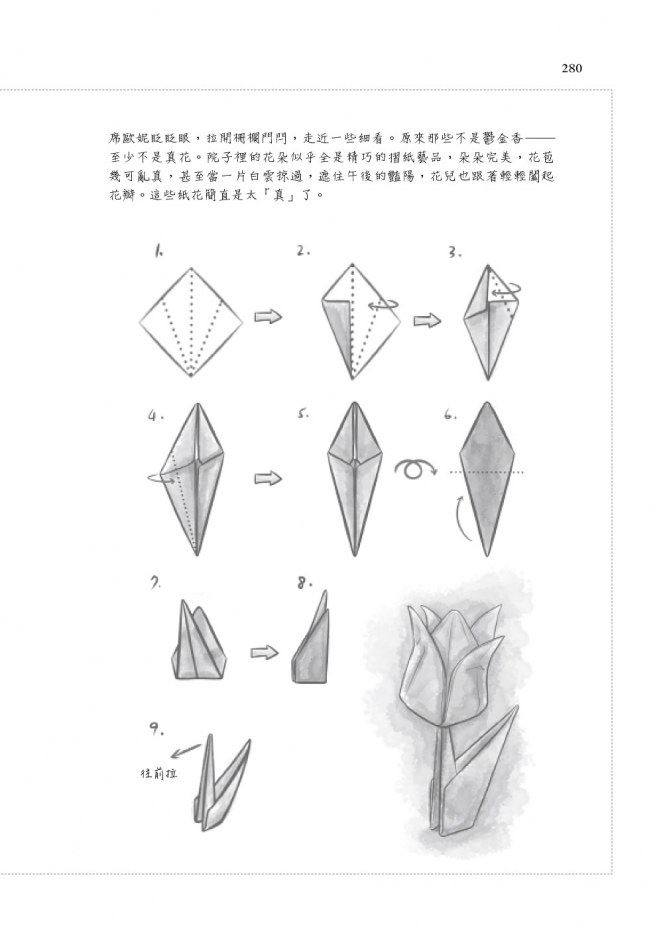

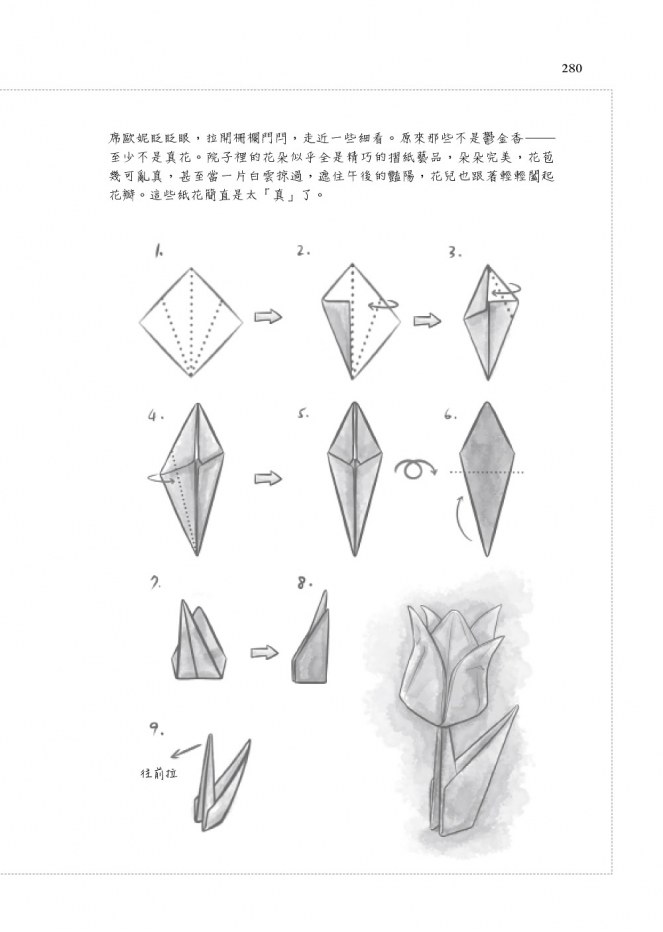

席歐妮眨眨眼,拉開柵欄門閂,走近一些細看。原來那些不是鬱金香──至少不是真花。院子裡的花朵似乎全是精巧的摺紙藝品,朵朵完美,花苞幾可亂真,甚至當一片白雲掠過,遮住午後的豔陽,花兒也跟著輕輕闔起花瓣。這些紙花簡直是太「真」了。

席歐妮迅速瞥了一下鐵絲網上垂掛的一條條紙片,後面一點的紙片有些比一般人還高上許多,寬度甚至遠超過載她來到這裡的出租車。是幻術啊。席歐妮回想起去年冬天,學校開了一堂跟潛伏偽裝有關的課。那堂課的講師提到可以使用紙娃娃來進行外表改裝,但她從沒想過能把這招用在一整棟房子上。面前這棟房子的情況顯然就是用上了偽裝幻術。

艾教授上前一步到她身旁,一派輕鬆地把她的絲質手套一指一指慢慢脫下。這些變化顯然沒有嚇到她,但是她也沒有因為對一切了然於胸而洋洋得意起來。

席歐妮倒有些希望魔法師贊恩現在就出現在門口,但那扇門(現在變成堅固的木門了,而且漆上淡到幾近橘色的棕色)依舊維持大門深鎖、安靜無聲的狀態。

也許他也沒那麼邪惡,席歐妮皺著眉想。可能只是腦子有點不太正常。

經過那些紙鬱金香後,席歐妮走到門前,艾教授就在她身後一步之外。她彎起手指堅定地敲了敲門,努力想把她那不滿一百六十公分的身高發揮到最大極限。席歐妮不經意地摸了摸垂在左肩鬆鬆的髮辮──她那一頭金紅髮色就像是還沒煮過的地瓜。她今早是刻意不把辮子綁得太整齊,一如她也沒有穿上最好的衣服或是學生制服。既然沒有什麼好事可期待,幹麼刻意打扮呢?贊恩老師肯定也不會因她的到來而特別做點什麼。

另一邊完全沒傳來腳步聲,門把就轉動了。門打開時,席歐妮發出尖叫,整個人不禁倒退一步。

來應門的是具骷髏。

連艾教授也嚇了一跳,雖然她只有稍稍噘起嘴,調整一下架在尖鼻子上的圓眼鏡,然後發出「嗯哼」的聲音。

那具骷髏臉上沒有眼睛,但轉著頭上上下下地打量她,簡直像是某種機械裝置。一手撫著心口的席歐妮突然發現,眼前這尊超過一百八十公分高的玩意兒竟是紙組成──它的腦袋、脊椎、肋骨和腿是幾百張紙(搞不好有幾千張)做成的,而且全是白色;有的捲起、有的摺起,組合在一塊,連接成各種各樣的關節零件。

「他真是個瘋子。」這次席歐妮可是大聲地說出來了。艾教授用力噓了一聲,試圖要制止她。

紙骷髏向旁邊一站。

「還有什麼驚喜嗎?」席歐妮沒有特別要問誰。她逕自進入屋子,經過那道窄門時,想盡辦法能離紙骷髏多遠就多遠。屋裡先是出現一條長長的走道,聞起來有老舊木頭的氣味。走道通往三個不同方向,兩條朝右,一條往左。右邊第一條是通向一間小小的起居室──儘管塞滿了各樣雜物,卻巧妙地收得井井有條:從燭臺到書架上塞得秩序嚴明的書本,還有陶笛、彈珠軌道組等等;更多書本擠成一直列,橫放過壁爐架。席歐妮觀察著這個房間中的每一個細節(她一向喜歡這樣)。沙發上的破爛靠墊,代表贊恩老師喜歡往最左邊坐,而且會往後靠;角落有串小風鈴,掛的位置真是滿奇怪的,畢竟,沒開窗戶的時候,根本不會有風吹進前廳。即便開了窗,吹進來的風也很小。她推測贊恩老師可能只是喜歡看風鈴,但不喜歡聽到聲音。

這人真的腦筋不太正常。

位於角落的邊桌放了一疊整整齊齊、還沒讀過的信,旁邊有某個看起來像音樂盒的東西,還有某種金屬連環鎖。連環鎖、信件和盒子完美地排成一直線。席歐妮從不知道囤積狂也能這麼⋯⋯整齊。這讓她有些不安。

不管左邊走道的房裡有什麼,都被藏在嚴嚴關起來的門後邊了。她也不打算再深入屋子,去看看右邊第二扇門後有什麼,於是高聲大喊:「贊恩老師!你有貴客上門啦!要是能來個真人應門,就真的感激不盡了!」

「提爾小姐!」紙骷髏關上前門時,艾教授用刻意壓低的聲音說:「注意一下禮貌!」

「但現在連個人影兒都見不到,是對方很沒禮貌,不是嗎?」席歐妮問。這話一說出口就感覺很幼稚,她討厭自己這樣。於是她清清喉嚨,深深吸進一口氣。「抱歉,我有點緊張。」

「看得出來。」艾教授語帶諷刺地說。此時,有個真人出現在右邊第二扇門,雙手拿著某種像筆記本的東西。

「有貴客上門,」那人「碰」一聲把筆記本闔上,帶動的風吹得他波浪起伏的黑髮沙沙作響。他用偏男中音的嗓音補了一句。「我覺得,光聽敲門聲就夠明白了。」

席歐妮更用力地握緊行李箱,免得自己又忍不住要開口,或是過度解讀這人說的話。畢竟,她還無法判斷這些話是不是帶有嘲諷意味。

贊恩老師比席歐妮想像中更年輕,約莫三十幾歲。他也沒有怎麼用心打理。既沒穿上魔法師的正式長袍,也沒穿什麼特別華麗的衣服,只有素色寬鬆長褲,以及樸素的高領衫,外面罩著一件過大又過薄的靛色外套,一直垂到腳踝,袖子也鬆垮垮,幾乎蓋住手掌。他外貌普普通通,皮膚既不蒼白也不黝黑,不算矮也不算高,身型不太瘦也不太壯;深色頭髮正好落在耳朵下方,像是有打理過,又像沒打理過;黑色鬢角一路留到下巴,鼻子上有個小小的腫塊,約莫在鼻梁中間偏上的位置。他唯一不同常人之處就是眼中的光芒──綠得像是夏日樹葉,閃亮得彷彿某人在他前額藏入一道光。

贊恩老師臉上不帶有一絲笑意,動也不動一下,連眉毛也沒揚起,就這麼瞥向席歐妮。席歐妮能從那雙閃亮的眼睛看出,這人似乎覺得情形相當有趣──但看不出他是覺得她很有趣,還是自得其樂。席歐妮用力咬了咬牙。

「魔法師贊恩先生,」艾教授微微一點頭。席歐妮忍不住猜想他們彼此的熟悉度。「這位是席歐妮.提爾,我發電報跟你提過。」

「有,」贊恩老師把筆記本放在沙發旁那些未讀郵件上,本子的四角對齊了信件。他轉過身,迎上席歐妮的眼神。「席歐妮.提爾,是家中四個孩子的老大,同期畢業生的第一名。今年有多少學生順利逃離那座監獄呢?」

席歐妮調整了一下自己的帽子──但這只是為了讓空空的手有點事做。「二十二個。」

「算得上是一點成就。」他的語氣可說是很不客氣。「希望妳念書時的好習慣可以在這裡派上用場。」

席歐妮只是點點頭。她念書的習慣的確不錯,而且她也引以為傲──不過學校作業對她而言一向太過簡單。她的記憶力很強,即便只讀過一、兩次,也都能記住。這是個令人感激的能力,也幫她撐過許多困難且無趣的課程。現在只希望在這個地方也能幫到她。

他們沒有安靜多久,艾教授就清清喉嚨,打斷沉默。「我的手提箱裡有她的新制服,希望你已經準備好締結儀式了。」

「當然,」他回答,手輕輕一揮就打發掉這個問題。他望向席歐妮。「我想妳應該會想四處看看吧。」

席歐妮覺得自己像是縮得好小好小。這人只不過輕輕一揮手,就輕易地撥弄了她的未來!一旦她與某種媒介締結永生之約,就再也沒有後悔的機會──締結是一輩子的事。她搜索枯腸,尋找逃脫的可能,以防萬一。然而,她卻瞄到紙骷髏管家馬上移來她背後,讓她忍不住再次尖叫出聲。既然能用紙做出專屬獨家鬼怪,誰還需要幽靈大鬧的鬼屋?

「約特,終止。」魔法師贊恩說。骷髏原地崩塌,變成一堆紙骨頭。那顆摺得精細的頭顱就擱在最上面。

席歐妮走了幾步,離它遠些。這人竟然用紙做出一個管家?他到底有多詭異啊?難道就沒有別人可以來應門了嗎?

「你一個人住?」席歐妮問。

「這樣很適合我,」贊恩老師邊回答,邊在走道上邁開步伐,領著她們前進。「書房,」他比了比左邊那扇關上的門。「過了這裡就是餐廳。」他又補上一句,在走道右邊第二扇門前暫停。

席歐妮踏著緩慢的腳步跟在後頭,四處窺探著轉角門後,防備另一隻紙怪物跳到面前來。

幸好席歐妮只看到一條短短的走道,兩側牆上面對面掛著許多鏡子,靠邊放了張長椅,還有一座簡陋小矮櫃,上面放一只空花瓶。靠近湖綠和黃色天花板底下,摺得牢固的紙三角形沿牆排列。走道那頭是麻雀雖小、五臟俱全的小廚房。圍繞著單一水槽的流理臺是大理石做的,兩側靠牆排列的深色橱櫃雖然帶點壓迫感,但工作的空間其實是足夠的。水槽上方有個鐵架,擺了一小組煮鍋與煎鍋,黑黑的鍋底表示有人常常使用。鐵架邊緣纏著一條紙做的藤蔓,外觀看來很像那具骷髏(也就是約特)的骨頭。這玩意有什麼作用嗎?還是因為他長期獨居在此、遠離真正的人類,以致無聊到做出那種東西?這屋子裡到底有多少紙飾品是要用來施咒?又有多少只是無用的裝飾?

難道席歐妮最後只能成為一個小有名氣的室內裝潢家?

她把這想法從腦中甩開,轉去打量廚房其他地方。贊恩老師家的爐子比她看過的還要細窄,是非常老式的那種──但老歸老,卻不破爛。不知怎麼,她感到一陣安慰,或許是因為知道自己在修習紙魔法課程之間還可以逃到這裡做做菜。畢竟,當初要是沒拿到獎學金,她的替代方案就是去念廚藝學校。那所學校的學費是塔吉斯帕夫魔法天賦學院的十分之一。席歐妮對食物很有一套,她很有自信一定能順利進入廚藝學校。

席歐妮走過廚房,來到餐廳。天花板上有數百隻用細絲線掛著的紙鶴,看起來栩栩如生。它們靜靜地掛在那裡,完全不會擋路,就這麼懸在一張簡單的方桌上面。桌子底下擺了一張棕色織毯,旁邊立著一座高高的深色橱櫃,裡頭整齊地塞滿了盤子、書本、餐巾、瓶瓶罐罐—每樣東西都擁擠卻和諧地挨在一起,不過很有可能移開任何一樣,就會導致其他東西落滿地。橱櫃最上方放著某種奇怪的紙球和紙製圓錐體,旁邊是一組較小的,再旁邊是一組更小的。那些東西席歐妮看不太順眼。她覺得這屋子如果不要塞這麼多東西,可能會更舒適點。

她晃到一張桌子旁,只見上面放了厚厚一疊羊皮紙。她的手停在羊皮紙上,想起沿小木屋籬笆設置的那些紙幻術。「你在屋子外面製造的幻象實在讓人很不舒服。」她語帶諷刺。

艾教授正走進餐廳,一過來就對席歐妮使個警告的眼神。贊恩老師則是淡淡地回覆:「那不是很棒嗎?」

他經過她身邊,打開一扇門(這門的門把真是長),門後露出的是一道很陡的樓梯,通往上方。「請跟我來。」

席歐妮依言照辦。她手上提著行李箱,第九階樓梯因為她的重量而發出嘎吱聲。等她抵達二樓時,膝蓋已經開始發痛。

「這是妳的房間,」贊恩老師把門推開。「如果妳想放一下行李的話。」

席歐妮踏進這房裡。這裡跟房子其他部分有著明顯的對比──所有櫃子都是空的。沒有一堆堆、一疊疊的東西或其他小飾品。但根據地毯上的凹陷判斷,這房間不久前是有家具的,而且是剛剛才搬走或換掉。贊恩老師一定是在她來之前才準備的──即便他早在一週前就收到了通知。

更詭異的是:牆上或天花板沒有任何紙製裝飾,完全是空無一物。唯一的那扇窗戶旁擺了一張簡陋的雙人床,旁邊則是三個一組、嵌在牆裡的架子,還有一張只有一個抽屜的簡單書桌,就放在距離床腳幾步遠的地方;房裡有個小衣櫥,但就席歐妮那少少幾件的衣服而言,那個衣櫥算是大了──喔對,還有一張小桌子,上面放了有握把與沒握把的簇新燭臺。

比起她在魔法學校的宿舍,這裡空間大了些,不過書架比較少。但她還是認為自己的宿舍更溫暖也更舒適。很可能是因為宿舍是她爭取來的,是她自己想要待在那裡。

「謝謝。」席歐妮勉強回答,順手放下了行李箱。她突然想到行李箱中收了把一八四五年的泰瑟撞針式手槍──是父親送的畢業禮物,因為她原本打算要成為一名煉金人。於是她決定等到沒有人在旁邊盯著時再整理行李。贊恩老師一定也是這樣想,所以他提議繼續帶她到處看看。

「往這裡過去,」席歐妮在身後關上房門,贊恩老師繼續說:「是盥洗室,我房間,還有藏書閣,」他在走廊盡頭的階梯前停下腳步,對著艾教授說:「我在這裡準備好了締結儀式。」接著,他比向藏書閣。

席歐妮慢下腳步。也就是說,這趟導覽將以締結儀式做為結束。

她瞄了瞄門廳盡頭的那扇門──長得跟廚房那扇通往樓梯的門一樣。「三樓有什麼?」席歐妮問。說不定那上頭有讓人比較興奮的東西,說不定她能在那裡找到一扇窗,然後縱身跳出去。就一樓和二樓天花板高度來判斷,三樓的樓層空間應該是最高的。但是,就一幢建在這種偏僻地方的房子而言,蓋成這樣實在很怪。

「有很強大的咒語。」贊恩老師回答。雖然他臉上沒有表情,但發亮的眼中帶著笑意。他知不知道自己的眼神洩漏了一切呢?

席歐妮決定把這件事記在心裡,不要告訴他。如果想在這裡生存下來,她得要幫自己製造一點優勢。

贊恩老師用肩膀擋住了通往三樓的階梯,席歐妮只好拖著腳步,跟艾教授進入藏書閣。那裡好像比她的房間大不了多少,而且只有兩側牆面擺放了書櫃──但書櫃之高一路直頂到天花板。不出席歐妮所料的是,只要能放書的空間都擠得滿滿的。書脊緊密靠在一起,有的還排成前後兩排,以致她看不到裡面那排的書名。書櫃似乎最近才撢過灰塵,而且時間是非常非常近。有那麼一瞬間,席歐妮幾乎想仰頭打噴嚏了。因此她發現從另一頭大窗戶照進來的光,清楚照出那條撢灰塵的路徑。不過她的視線落在環繞窗戶的一圈紙鏈,以及底下那張松木桌。桌上堆了一疊紙,尺寸大小各異,顏色從最淺排到最深,然後又從最粗糙排到最細緻。一小張電報紙鬆垮垮地垂在右後方角落。

桌前唯一的一張椅子轉了過來,上頭擺了個小小的畫架,架上放了一張厚厚的素白繪圖紙,白得跟蛋殼一樣,質地細緻。沒有飾紋,沒有類似魔法陣的圈圈圖樣,就只是簡簡單單一張白紙。

席歐妮細看著那張紙,終於明白了那是什麼。

那就是她的墳墓。

她很清楚媒介締結儀式──她去年在學校上了許多嚴苛的高難度課程,其中一科就是針對締結儀式。此事毫無華麗之處,不過是一次宣誓,將你的精神與那個物體相繫,讓你能夠藉由那個物體施展魔法(而且是只能藉由那個物體)。打個比方,人無法同時使用玻璃和火焰發動魔咒。你只能選一個。與紙締結之後,席歐妮不可能奢望自己還有機會當一名煉金人,她再也不可能實現課堂上做的白日夢──對珠寶首飾施法,朝子彈下咒。

這不公平,但抱怨個不停也沒有用。兩位魔法師對整件事都一清二楚。艾教授很清楚,贊恩老師應該也知道。席歐妮可是費了工夫努力取得選擇媒介的資格,但就因為她的前人太過忽略紙魔法(畢竟這是最弱的魔法),以致她被逼著不得不選擇它。

贊恩老師交給她一小張標準信紙大小的紙片,席歐妮用手指捏著紙翻過來看,但上面沒有任何指示,沒有寫任何文字,沒有摺痕,也沒有任何摺法咒術在上頭。

「這要做什麼?」她問。

「感受一下。」贊恩老師說,再次將雙手扣在背後。

席歐妮繼續捏著那張紙,等他做出某種說明。但贊恩老師完全不動聲色。幾秒鐘後,席歐妮用雙手手掌夾著那張普通的紙,前後摩擦,仔細地去「感覺」它。

紙魔法師贊恩眼帶笑意,沒做出什麼評論,只是把那張稍微有點皺掉的紙拿回來。「妳知道誓詞嗎?」他用更溫和的語氣詢問。她的眼神說不定也跟他一樣非常容易讀透。

席歐妮木然地點點頭。她腦中浮現在車上跟艾教授那番促膝長談的內容:「如果不要紙魔法的話,妳就什麼都沒有了。為了維持人數的平衡,一定得這麼做,提爾小姐,別讓流言和風言風語阻礙了妳,紙魔法需要利眼和巧手──而妳兩樣都有。其他人都接受了他們的命運,妳也一樣。」

接受命運。但是他們真的接受了嗎?這些話會不會只是拿來說服席歐妮,簽下名字、出賣自己的夢想?

兩名魔法師齊齊望著她。艾教授的表情一如往常,彷彿空白畫布一般,贊恩老師的眼中則帶有某種詭異的愉悅感。

席歐妮抿著嘴唇。她知道,若想繼續魔法修習之路,要不選紙,要不就是什麼都得不到。而她寧可成為紙魔法師,也不要變成敗家犬。

她舉起濕冷的手,壓住椅子上的那張紙,閉上眼睛,咬著牙說:

人造之物啊,創主召你前來,你我在此締結,直至生命終結、歸於塵土之日。

簡簡單單幾句話,還是產生了效果。

席歐妮的手變熱,暖流竄上她的手臂和身體,然後又一如來時那樣,迅速消退。

結束了。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

擁有一對犧牲奉獻型的父母,他們期望給懶散的女兒良好教育,結果卻造成夏莉從七歲起就很討厭制服,討厭背誦。

擁有一對犧牲奉獻型的父母,他們期望給懶散的女兒良好教育,結果卻造成夏莉從七歲起就很討厭制服,討厭背誦。