close

內容簡介

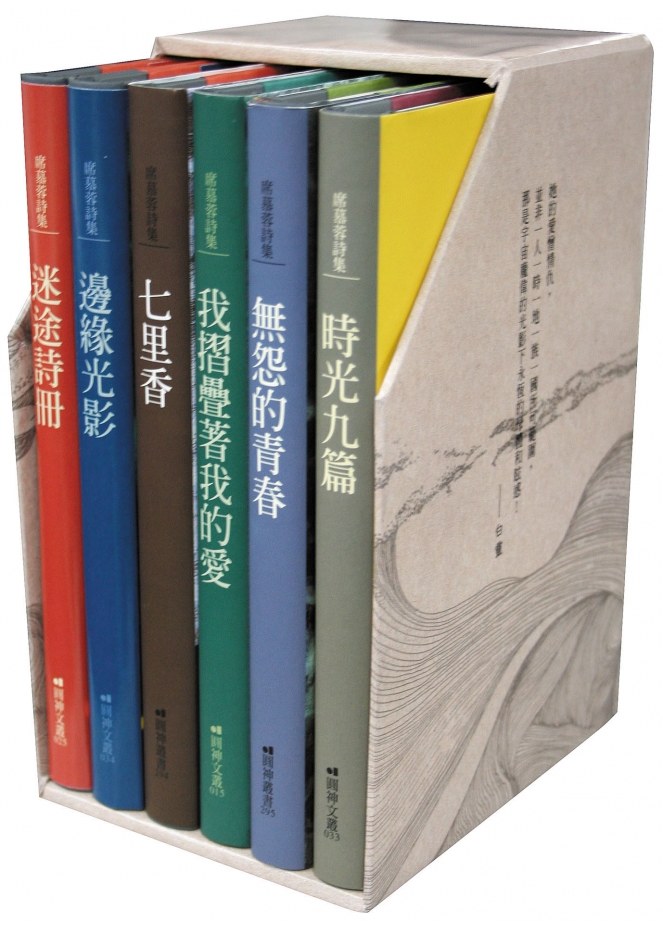

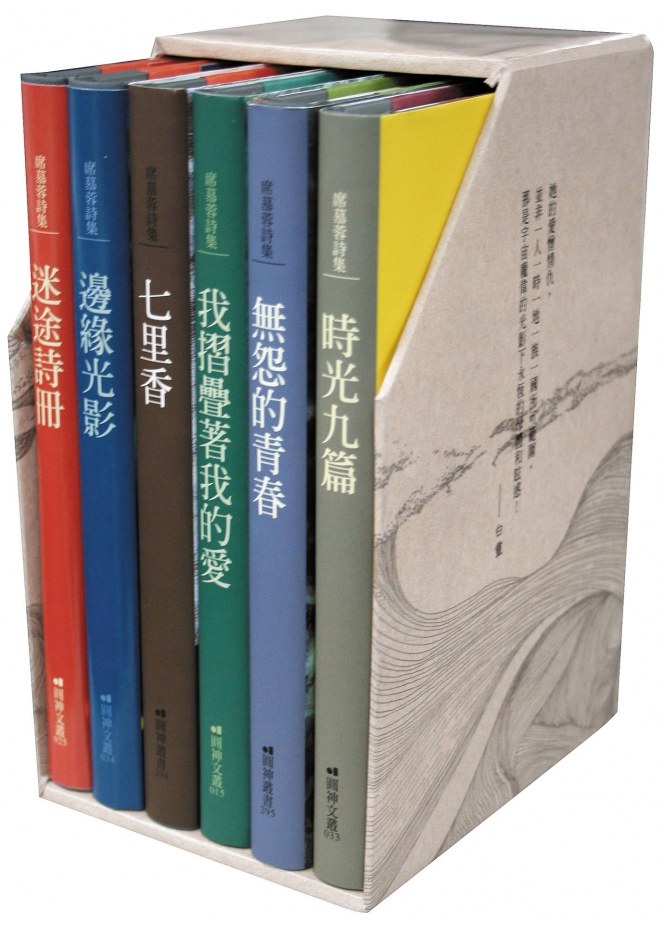

席慕蓉的詩 與你的青春 完全典藏

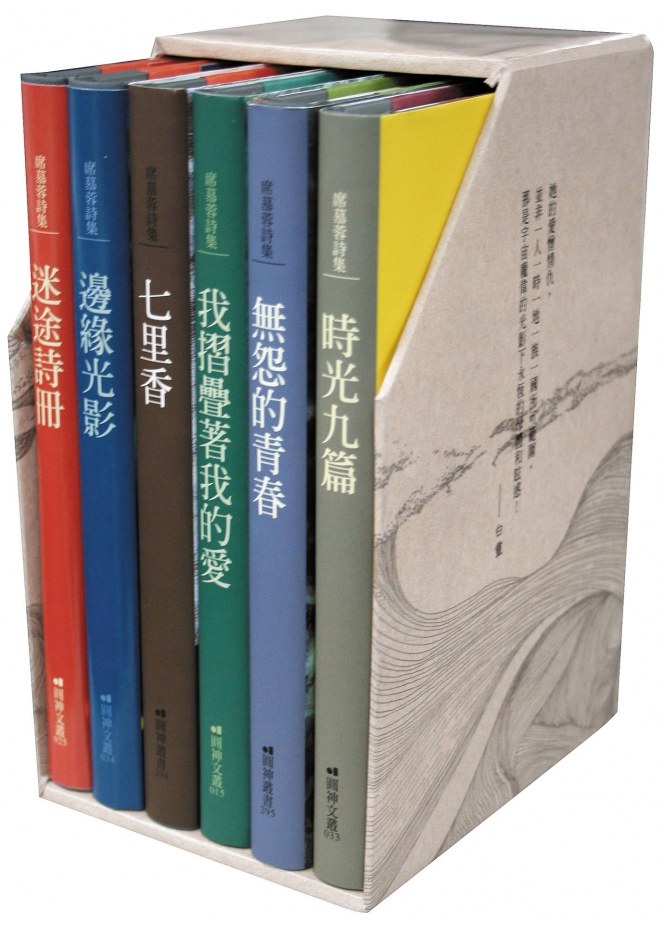

七里香.無怨的青春.時光九篇.

邊緣光影.迷途詩冊.我摺疊著我的愛

RELOAD重裝上市

全套六詩冊&經典特製書含

原價1410元,限量特價1269元

....................................................................................................................................................

在年輕的時候

如果你愛上了一個人

請你

請你一定要溫柔地對待他……

自1981年7月《七里香》出版以後,席慕蓉的詩,就以清朗真摰的獨特風格,觸動了許許多多讀者的心靈。陸續出版的《無怨的青春》《迷途詩冊》等詩集,更奠定了她在台灣詩壇的地位。她一貫的清麗雅致、深情沈靜的風格,讓詩句綻放出芳馥的生命韻致。

如果你不曾與席慕蓉的詩相遇,將因而錯過一些美好時光,我們要與你分享的是──從青春年少到白髮蒼蒼,都值得一讀再讀、珍藏一輩子的詩。

《七里香》《無怨的青春》《時光九篇》《邊緣光影》《迷途詩冊》《我摺疊著我的愛》

美麗的詩、動人的畫,六冊詩集像陣陣微風輕拂過你我的心,留下不絕於耳的繞樑餘韻。

32開精裝珍藏版‧全新樣貌與你相見

席慕蓉親手繪畫作品‧絕對值得收藏

作者介紹

席慕蓉

生於四川,童年在香港度過,成長於台灣。於台灣師範大學美術系畢業後,赴歐深造。一九六六年以第一名的成績畢業於比利時布魯塞爾皇家藝術學院。

在國內外舉行個展多次,曾獲比利時皇家金牌獎、布魯塞爾市政府金牌獎、歐洲美協兩項銅牌獎、金鼎獎最佳作詞及中興文藝獎章新詩獎等。擔任台灣新竹師範學院教授多年,現為專業畫家。

著作有詩集、散文集、畫冊等四十餘種,讀者遍及海內外。近十年來,潛心探索蒙古文化,以原鄉為創作主題。二○○二年受聘為內蒙古大學名譽教授。

七里香.無怨的青春.時光九篇.

邊緣光影.迷途詩冊.我摺疊著我的愛

RELOAD重裝上市

全套六詩冊&經典特製書含

原價1410元,限量特價1269元

....................................................................................................................................................

在年輕的時候

如果你愛上了一個人

請你

請你一定要溫柔地對待他……

自1981年7月《七里香》出版以後,席慕蓉的詩,就以清朗真摰的獨特風格,觸動了許許多多讀者的心靈。陸續出版的《無怨的青春》《迷途詩冊》等詩集,更奠定了她在台灣詩壇的地位。她一貫的清麗雅致、深情沈靜的風格,讓詩句綻放出芳馥的生命韻致。

如果你不曾與席慕蓉的詩相遇,將因而錯過一些美好時光,我們要與你分享的是──從青春年少到白髮蒼蒼,都值得一讀再讀、珍藏一輩子的詩。

《七里香》《無怨的青春》《時光九篇》《邊緣光影》《迷途詩冊》《我摺疊著我的愛》

美麗的詩、動人的畫,六冊詩集像陣陣微風輕拂過你我的心,留下不絕於耳的繞樑餘韻。

32開精裝珍藏版‧全新樣貌與你相見

席慕蓉親手繪畫作品‧絕對值得收藏

作者介紹

席慕蓉

生於四川,童年在香港度過,成長於台灣。於台灣師範大學美術系畢業後,赴歐深造。一九六六年以第一名的成績畢業於比利時布魯塞爾皇家藝術學院。

在國內外舉行個展多次,曾獲比利時皇家金牌獎、布魯塞爾市政府金牌獎、歐洲美協兩項銅牌獎、金鼎獎最佳作詞及中興文藝獎章新詩獎等。擔任台灣新竹師範學院教授多年,現為專業畫家。

著作有詩集、散文集、畫冊等四十餘種,讀者遍及海內外。近十年來,潛心探索蒙古文化,以原鄉為創作主題。二○○二年受聘為內蒙古大學名譽教授。

規格

商品編號:04400039

ISBN:9861331476

中西翻:3,開本:1,裝訂:2,isbn:9861331476

ISBN:9861331476

中西翻:3,開本:1,裝訂:2,isbn:9861331476

各界推薦

◎由繁花說起 / 王鼎鈞

詩人席慕蓉教授最近出版的《一日‧一生》裡,有一首詩以看煙火作比興,說是要看

繁花之中如何再生繁花

夢境之上如何再現夢境

兩句並列對映,有駢體餘韻。兩句也互為譬喻,以繁花喻夢境,以夢境喻繁花。詩題是〈給讀詩的人〉,所以繁花夢境又是詩的比喻,那麼「再生繁花」、「再現夢境」應該不僅是對客觀景象的欣賞,還有主觀詩心的孳息,順理成章的聯想下去,詩裡再孕育出詩來。加拿大一位研究神話原型的批評家說,「詩只能由其他詩中產生,小說只能由其他小說中產生。」如此說來,席慕蓉女士這首詩,不僅是給讀詩的人,也是給寫詩的人。

這番話是不是頭緒太多了?也許,繁花,夢境,本是迷人的意象,經過字面的前後重疊,句法的彼此呼喚,讀來眼耳心意交叉使用,以致下註也「同氣連枝,分解不易」,幸而未造成「理還亂」的狀況,因為這兩句詩的意義雖然密度甚大,文字形式卻極為疏朗,令人過目成誦,牢記不忘,人人知道這「疏朗」是主詞重複和句型雷同造成的,可是那取之不盡的內涵又是怎麼來的?這就是「詩」的不可思議。

在另一首詩裡,詩人席慕蓉說,一小塊明礬可以使一缸水沉澱澄清,那麼:

如果在我們心中

放進一首詩

是不是也可以

沉澱出所有的 昨日

雖然是用商量的語氣,我想這就是她的詩學,她也(在這本最新的詩集裡面)如此做了。魯迅曾經說,他自己寫雜文時好似把水攪動,使下面的沉澱泛起,他想像泛起的東西裡有死魚帶血的鱗片。他也如此做了,如果可以自由選擇,我追求的是沉澱,因為我不是革命家。

在「沉澱」之前,詩人有時也「攪起」。例如那首〈鷹〉,

我只是想再次行過幽徑,靜靜探視

那在極深極暗的林間輕啄著傷口的

鷹

當山空月明 當一切都已澄淨

原詩連題共八行,以黑色的長條襯底,反白植字,如見林隙間灑下來的月光。其中一行全黑,也可以視同詩句,其地位好比國畫「留白」。原詩橫排,(必須橫排)長行中有空格,把頓挫釋放出來,視線左右移動如讀樂譜。全詩讀完,這才看見大幅雪白的高級銅版紙,直接地感受到天地光明,此心清淨。

主題形象是受傷的鷹。這鷹究竟是英雄象徵還是蒼生象徵,還是詩人自己的心路歷程,可以不求甚解。鷹之外有個看不見的「探視者」,依詩的首句聯想,這探視者就是詩,就是藝術。「鷹」對這探視渾然不覺,我們不能確知他是否受惠。讀完末句,眼底豁然開朗,心中塵慮一空,好像世上的傷害和苦難都已成為過去,沉澱,沉澱,雖然不能「本來無一物」,到底望見了彼岸。利用自然風景(尤其是明月)給讀者一片清淨心,原是禪詩的特長,席慕蓉這首詩,可以說是有「濃密密香噴噴的禪意」。

《一日‧一生》左詩右畫,有油畫二十一幅,詩三十一首。詩之中,有七首以自然風景作結,形成詩境的昇華。在〈詩的成因〉裡,她說,「為了爭得那些終必要丟棄的/我付出了/整整的一日啊 整整的一生」。最後,

日落之後 我才開始

不斷地回想

回想在所有溪流旁的

淡淡的陽光 和

淡淡的 花香

一天或一生的矛盾、掙扎,最後竟付之陽光和花香,令人意外;可是,也唯有這樣,你才可以脫身。王維「君問窮通理,漁歌入浦深」,你還可以猜想歌詞有什麼妙理,東坡的「唯聞犬吠聲,更入青蘿去」,元僧唯則的「落日微風一樹蟬」,就完全破念斷想,另立一個不可言詮的世界。在這裡,移山斷流,並不需要費多大力氣,而是在和風細雨之中一念完成。

佛教究竟給這位詩人多少影響?詩人說:

燈熄之後 窗裡窗外

宇宙正在不停的消蝕崩壞

讀來令人輕微的戰慄。我不知道,若非佛家有「成住壞空」的宣告,詩人能給我們這祕密的驚嚇嗎?我也不知道,除了宗教,還有什麼學說、什麼技能、什麼錦囊妙計,使我們相信還有永恆?

詩人似乎在追求「詩也簡單,心也簡單」。可是,到目前為止,她的詩還是如冰山一角,煞費測量。

──轉載自一九九八年四月二日明報「明月副刊」

◎為「寫生者」畫像——看席慕蓉的畫 / 亮軒

不久前去看席慕蓉的畫展,特意的挑選一個人不會多的時間,目的就是要好好兒的看畫,好好的想畫,也可與身旁的人好好的談一談畫家的畫,幾年以來,都是如此,所以畫展的開幕酒會就極少參加了。畫家可以作純粹畫家,欣賞者也可以作一個純粹的欣賞者。席慕蓉是我認識多年的朋友,面對她的畫作,尤其更應該作一個純粹的欣賞者。

藝廊的空間有限,能展出的作品也就不多了,偏偏席慕蓉一向就有畫大畫的習慣,因此也只不過十幾件而已。這一次展出的依然是她十分熟悉更是十分投入的主題:荷花。因為人少,所以可以靜靜的站在畫前,遠遠近近的仔細欣賞,很快的,我就迷失在她的荷花荷葉之間,更確切的說,迷失在小小的色塊細微的皴擦之間,讓人忘了那是荷花還是荷葉,只餘下光影色調層次筆觸的變化。

席慕蓉從來就不是一個刻意求變的藝術家,無論是她的詩文還是她的畫,她求的是真,情感的以及觀察的。這也就造成了她的作品長年都能達到雅俗共賞的原因,其實雅俗共賞是美學世界中最難達到的境界,刻意而為畢竟一事無成者大有人在,席慕蓉以她近乎潔癖的真誠執著以赴,又一次證實了她的可觀進境。

有人把席慕蓉看作唯美的畫家,唯美一詞早已被使用得氾濫了,於是難免予人僅限於皮相之美的印象,如果只是皮相之美,欣賞者深入到某一層次,極可能感受得出內在的虛偽與枯竭,因為皮相之美是沒有「心」的,席慕蓉非常之用心,她不只畫畫用心,寫詩也用心,寫散文也用心,席慕蓉是在整個生活中無處不用心的人。她用心的看、用心的想,也很用心的去感動,這就是看她的畫總讓人不由自主靜肅屏息的原因。人一用心便無旁鶩,席慕蓉看荷,看得天地間只有荷,連她自己都不見了,所以她的荷也就愈來愈大了,而三兩片的荷葉的影子也就可能充滿在她畫幅中的三分之二甚或五分之四了。只留下一點點光源的空隙與一兩朵甚至含苞未放的荷花,但是在荷葉的這一大片綠裡也充滿了非比尋常的景致,畫家的瞳孔得放得很大很大才見得到在黑夜裡的那樣的綠,那樣的藍,而非黑。如果有月光,光源或是投射至層層葉影之外的一片葉脈的一角,或是從清淺荷塘微微晃動反射而出,或是荷花荷葉竟然成為零星點綴的配角,畫家分明看到了荷塘月下水光的閃動搖曳而轉移了主題。

儘管可以如有人所說,席慕蓉的荷花是古典主義,夜色是印象派,花與女人是野獸派,但是以她最近以「一日‧一生」為題的展出而言,她的荷畫卻有著古典派的細膩、印象派的光彩、野獸派的大膽與灑脫,畫家顯然並不在意她是什麼派別,也無意於表現她師承的源流。早期的師範教育打下了扎實的技術性基礎,赴歐習藝開了她的心胸與眼界,長年任教則讓她在專業世界中從不鬆懈,而一以貫之的便是淨潔無邪的真誠。席慕蓉沒有劃地自限,這在於她總是保有謙遜的學習精神,雖然她已經從教職生涯中退休,但她秉持的學習精神,絕不會比她的學生為少,她甚至會以無限驚羨的態度來讚嘆還在學校中傑出的學生,至於她對任何一位她眼中傑出的作家、畫家、思想家還是任何行業中的人物之由衷欽佩,也就更不在話下了。謙遜有許多好處,而謙遜最重要的收穫就是隨時隨地可以大量的汲取他人的長處,經過了歲月,席慕蓉的融會貫通自屬必然。

像她這麼虔誠的藝術家不多,與席慕蓉相識者大概都感覺得到,她幹什麼都認真,做得不好就懊惱,兩極化的價值標準不斷的帶來許多壓力,她就不得不用功了。以席慕蓉自己與自己比較,又寫詩又寫散文又畫畫的席慕蓉,創作生涯大致是這樣的:如果某種心緒畫得出來,她就畫,畫不出來,她就寫詩,詩難以表達,她才出諸於散文。基本上她是以畫家自許的,從少年的時代到現在,如此的自我定位應無改變。席慕蓉能否成為一個傑出的小說作者就有點可疑,她太誠懇、太相信她見到的這個世界,她的質疑中就常常已經隱藏了答案了。許多的驚訝,促動著她以各種不同的藝術手段表達記錄下來,最近兩三年她花在畫畫方面的時間特別多,搬到淡水鄉間之後,應該也大量減少了許多閒酬,於是更有助於她繪畫性的探索,看了她這一次的展覽,禁不住想起過去常常聽她說的:「……那麼我應該多畫畫。」「……那麼我應該回去畫畫。」她總愛把許多對自己的疑惑與不滿最後歸結到是自己畫得不好、不夠努力用功所致。一個用功的學生還不是動不動就愛說:「那麼我應該回去讀書了。」「那麼我要開始好好的作作業了。」繪畫的語言語法在席慕蓉的手底逐漸嫻熟自如,畫愈精而多當然最好不過了,這並不是說她的詩文不好,我們讀一讀她的詩文也就看得出來,幾乎有一半的作品都與繪畫一事相關,而她的那本小品文集《寫生者》,足可以作為一本美學筆記相看。

是的,席慕蓉的半生就是一位徹底的「寫生者」,寫生的重要精神有兩點,一、忠於描寫的對象,二、保持學習的精神。席慕蓉對描寫事物之忠誠,與宗教使徒無異,這使得她可以多年創作不懈,也能承受若干不苟同其「唯美」的批評。她不可能是不在意批評的那種人,但是她應對不同立場的批評的方法,就是更用心的去寫、去畫。在別人眼中也許並不算大的變化,對席慕蓉可不同,從明到暗、從絢麗到深沉、從堆染到皴擦、從實體到虛空,許多藝術家可以在旦夕之間騰躍游走;席慕蓉卻不,她不敢,她不敢表現沒有充分觀察的、理解的,乃至於感動她自己的題材。寫生者不輕易逾越分寸,所以席慕蓉的蛻變也是緩慢的。然而我們不可忽略了她的緩慢,她雖緩慢卻從不停滯,因此每一處極為細小的變化也極為深刻,這種畫家,開始要早、身體要好,還得長壽。要找一位歷史上類似的畫家,我想到的是沈周,這位享壽八十多歲的畫家,從早年開始就畫,畫得再好,也未見其自恃才氣的那種得意,畫到四、五十歲才漸漸舒展,終至斐然而成一代大師。作一個「寫生者」的精神,對於造化自然是無限的崇拜的。使徒佈道是不分時空的,席慕蓉身邊總是有紙筆,她相信美是稍縱即逝的感受,於是愈為珍惜。想當年她的孩子還小的時候,她一邊抱著孩子一邊用針筆畫畫,又利用哄孩子的空檔畫畫,若非狂熱的對於生命中激情顫動的感受視為無上的神祇示現,又如何能夠作得到呢?其實,儘管她的變化是緩慢細微的,儘管可以說她的畫「相似」,她沒有重複,用心的看,都可以看得出她要表現的是什麼;而且,她也從未以表現了具體的現象為滿足,她每一件作品都表現了那一片世界令她感動之所在,於是越到後來她的畫作越開展,以至於在形相上不見得十分之寫生,執著的寫生者一路寫生至今,早已自自然然的寫生出了自己受物象感動的心靈。

藝術家時常難以拿捏常與變的分寸,執於常則易呆滯無神,執於變則易狂放無端。多年來,席慕蓉的執著既非常亦非變,她執著於一顆簡單的用心,她的繪畫世界用不著複雜的解析,她的畫面也單純統一,不論是花果昆蟲、野馬山巒,還是碧草與白雲。她寫了不少有關她的故鄉蒙古的作品,當然也畫了不少,照她自己說,口口聲聲盡是尋根之類的言語,還為此作了些與藝術創作無甚關聯的事情,我看席慕蓉的根還要更遙遠一些,她的根就是單純而自然的生命,而蒙古恰好合於她內在渴求的性靈,難怪她回去多少次也不厭倦。她的故鄉其實在她內心深處,她以數十年的歲月探索這個簡單卻深刻的自己,不依傍門戶,不故作解人,也不追趕進度,只是永不停歇的一路走來,於是乎,呈現在她畫中的,就是同樣對於單純抱持著企慕的人共同的故鄉,這種人倒不算少數,這應該是她的作品恆受較多的人欣賞真正的原因吧?席慕蓉撫慰了如此普泛的鄉愁,看來也非她意料中事。

如今正值她創作的盛年,思想、歷練與技巧的成熟,更可融匯無間,那種不失穩重的灑脫自信,倒是在她早期畫作中少見的,她更能準確的捕捉剎那間的神思感受,如此之成熟,自非易致。邁過中年,歲月再也不浪漫了,畫家總會擔心還有沒有足夠的時間畫下來想畫的東西?她已經從一個單純的寫生者變成更用功的趕路的寫生者,然而藝術的世界只有腳程沒有路程,懷抱著藝術家本質中的鄉愁,她還是會不停的,帶著幾許焦慮的畫下去,終究畫出微塵大千盡是故鄉的世界,然而她還會持續不斷的追尋,正如她在《寫生者》一書代序〈留言〉一詩末尾所說:

波濤不斷向我湧來

我是螻蟻決心要橫過這汪洋的海

最初雖是你誘使我酩酊誘使我瘋狂

最後是我微笑著含淚

沒頂於

去探訪

你的路上

席慕蓉終究要畫出所有藝術家的生涯。

──轉載自一九九八年三月號「敦煌藝訊」

詩人席慕蓉教授最近出版的《一日‧一生》裡,有一首詩以看煙火作比興,說是要看

繁花之中如何再生繁花

夢境之上如何再現夢境

兩句並列對映,有駢體餘韻。兩句也互為譬喻,以繁花喻夢境,以夢境喻繁花。詩題是〈給讀詩的人〉,所以繁花夢境又是詩的比喻,那麼「再生繁花」、「再現夢境」應該不僅是對客觀景象的欣賞,還有主觀詩心的孳息,順理成章的聯想下去,詩裡再孕育出詩來。加拿大一位研究神話原型的批評家說,「詩只能由其他詩中產生,小說只能由其他小說中產生。」如此說來,席慕蓉女士這首詩,不僅是給讀詩的人,也是給寫詩的人。

這番話是不是頭緒太多了?也許,繁花,夢境,本是迷人的意象,經過字面的前後重疊,句法的彼此呼喚,讀來眼耳心意交叉使用,以致下註也「同氣連枝,分解不易」,幸而未造成「理還亂」的狀況,因為這兩句詩的意義雖然密度甚大,文字形式卻極為疏朗,令人過目成誦,牢記不忘,人人知道這「疏朗」是主詞重複和句型雷同造成的,可是那取之不盡的內涵又是怎麼來的?這就是「詩」的不可思議。

在另一首詩裡,詩人席慕蓉說,一小塊明礬可以使一缸水沉澱澄清,那麼:

如果在我們心中

放進一首詩

是不是也可以

沉澱出所有的 昨日

雖然是用商量的語氣,我想這就是她的詩學,她也(在這本最新的詩集裡面)如此做了。魯迅曾經說,他自己寫雜文時好似把水攪動,使下面的沉澱泛起,他想像泛起的東西裡有死魚帶血的鱗片。他也如此做了,如果可以自由選擇,我追求的是沉澱,因為我不是革命家。

在「沉澱」之前,詩人有時也「攪起」。例如那首〈鷹〉,

我只是想再次行過幽徑,靜靜探視

那在極深極暗的林間輕啄著傷口的

鷹

當山空月明 當一切都已澄淨

原詩連題共八行,以黑色的長條襯底,反白植字,如見林隙間灑下來的月光。其中一行全黑,也可以視同詩句,其地位好比國畫「留白」。原詩橫排,(必須橫排)長行中有空格,把頓挫釋放出來,視線左右移動如讀樂譜。全詩讀完,這才看見大幅雪白的高級銅版紙,直接地感受到天地光明,此心清淨。

主題形象是受傷的鷹。這鷹究竟是英雄象徵還是蒼生象徵,還是詩人自己的心路歷程,可以不求甚解。鷹之外有個看不見的「探視者」,依詩的首句聯想,這探視者就是詩,就是藝術。「鷹」對這探視渾然不覺,我們不能確知他是否受惠。讀完末句,眼底豁然開朗,心中塵慮一空,好像世上的傷害和苦難都已成為過去,沉澱,沉澱,雖然不能「本來無一物」,到底望見了彼岸。利用自然風景(尤其是明月)給讀者一片清淨心,原是禪詩的特長,席慕蓉這首詩,可以說是有「濃密密香噴噴的禪意」。

《一日‧一生》左詩右畫,有油畫二十一幅,詩三十一首。詩之中,有七首以自然風景作結,形成詩境的昇華。在〈詩的成因〉裡,她說,「為了爭得那些終必要丟棄的/我付出了/整整的一日啊 整整的一生」。最後,

日落之後 我才開始

不斷地回想

回想在所有溪流旁的

淡淡的陽光 和

淡淡的 花香

一天或一生的矛盾、掙扎,最後竟付之陽光和花香,令人意外;可是,也唯有這樣,你才可以脫身。王維「君問窮通理,漁歌入浦深」,你還可以猜想歌詞有什麼妙理,東坡的「唯聞犬吠聲,更入青蘿去」,元僧唯則的「落日微風一樹蟬」,就完全破念斷想,另立一個不可言詮的世界。在這裡,移山斷流,並不需要費多大力氣,而是在和風細雨之中一念完成。

佛教究竟給這位詩人多少影響?詩人說:

燈熄之後 窗裡窗外

宇宙正在不停的消蝕崩壞

讀來令人輕微的戰慄。我不知道,若非佛家有「成住壞空」的宣告,詩人能給我們這祕密的驚嚇嗎?我也不知道,除了宗教,還有什麼學說、什麼技能、什麼錦囊妙計,使我們相信還有永恆?

詩人似乎在追求「詩也簡單,心也簡單」。可是,到目前為止,她的詩還是如冰山一角,煞費測量。

──轉載自一九九八年四月二日明報「明月副刊」

◎為「寫生者」畫像——看席慕蓉的畫 / 亮軒

不久前去看席慕蓉的畫展,特意的挑選一個人不會多的時間,目的就是要好好兒的看畫,好好的想畫,也可與身旁的人好好的談一談畫家的畫,幾年以來,都是如此,所以畫展的開幕酒會就極少參加了。畫家可以作純粹畫家,欣賞者也可以作一個純粹的欣賞者。席慕蓉是我認識多年的朋友,面對她的畫作,尤其更應該作一個純粹的欣賞者。

藝廊的空間有限,能展出的作品也就不多了,偏偏席慕蓉一向就有畫大畫的習慣,因此也只不過十幾件而已。這一次展出的依然是她十分熟悉更是十分投入的主題:荷花。因為人少,所以可以靜靜的站在畫前,遠遠近近的仔細欣賞,很快的,我就迷失在她的荷花荷葉之間,更確切的說,迷失在小小的色塊細微的皴擦之間,讓人忘了那是荷花還是荷葉,只餘下光影色調層次筆觸的變化。

席慕蓉從來就不是一個刻意求變的藝術家,無論是她的詩文還是她的畫,她求的是真,情感的以及觀察的。這也就造成了她的作品長年都能達到雅俗共賞的原因,其實雅俗共賞是美學世界中最難達到的境界,刻意而為畢竟一事無成者大有人在,席慕蓉以她近乎潔癖的真誠執著以赴,又一次證實了她的可觀進境。

有人把席慕蓉看作唯美的畫家,唯美一詞早已被使用得氾濫了,於是難免予人僅限於皮相之美的印象,如果只是皮相之美,欣賞者深入到某一層次,極可能感受得出內在的虛偽與枯竭,因為皮相之美是沒有「心」的,席慕蓉非常之用心,她不只畫畫用心,寫詩也用心,寫散文也用心,席慕蓉是在整個生活中無處不用心的人。她用心的看、用心的想,也很用心的去感動,這就是看她的畫總讓人不由自主靜肅屏息的原因。人一用心便無旁鶩,席慕蓉看荷,看得天地間只有荷,連她自己都不見了,所以她的荷也就愈來愈大了,而三兩片的荷葉的影子也就可能充滿在她畫幅中的三分之二甚或五分之四了。只留下一點點光源的空隙與一兩朵甚至含苞未放的荷花,但是在荷葉的這一大片綠裡也充滿了非比尋常的景致,畫家的瞳孔得放得很大很大才見得到在黑夜裡的那樣的綠,那樣的藍,而非黑。如果有月光,光源或是投射至層層葉影之外的一片葉脈的一角,或是從清淺荷塘微微晃動反射而出,或是荷花荷葉竟然成為零星點綴的配角,畫家分明看到了荷塘月下水光的閃動搖曳而轉移了主題。

儘管可以如有人所說,席慕蓉的荷花是古典主義,夜色是印象派,花與女人是野獸派,但是以她最近以「一日‧一生」為題的展出而言,她的荷畫卻有著古典派的細膩、印象派的光彩、野獸派的大膽與灑脫,畫家顯然並不在意她是什麼派別,也無意於表現她師承的源流。早期的師範教育打下了扎實的技術性基礎,赴歐習藝開了她的心胸與眼界,長年任教則讓她在專業世界中從不鬆懈,而一以貫之的便是淨潔無邪的真誠。席慕蓉沒有劃地自限,這在於她總是保有謙遜的學習精神,雖然她已經從教職生涯中退休,但她秉持的學習精神,絕不會比她的學生為少,她甚至會以無限驚羨的態度來讚嘆還在學校中傑出的學生,至於她對任何一位她眼中傑出的作家、畫家、思想家還是任何行業中的人物之由衷欽佩,也就更不在話下了。謙遜有許多好處,而謙遜最重要的收穫就是隨時隨地可以大量的汲取他人的長處,經過了歲月,席慕蓉的融會貫通自屬必然。

像她這麼虔誠的藝術家不多,與席慕蓉相識者大概都感覺得到,她幹什麼都認真,做得不好就懊惱,兩極化的價值標準不斷的帶來許多壓力,她就不得不用功了。以席慕蓉自己與自己比較,又寫詩又寫散文又畫畫的席慕蓉,創作生涯大致是這樣的:如果某種心緒畫得出來,她就畫,畫不出來,她就寫詩,詩難以表達,她才出諸於散文。基本上她是以畫家自許的,從少年的時代到現在,如此的自我定位應無改變。席慕蓉能否成為一個傑出的小說作者就有點可疑,她太誠懇、太相信她見到的這個世界,她的質疑中就常常已經隱藏了答案了。許多的驚訝,促動著她以各種不同的藝術手段表達記錄下來,最近兩三年她花在畫畫方面的時間特別多,搬到淡水鄉間之後,應該也大量減少了許多閒酬,於是更有助於她繪畫性的探索,看了她這一次的展覽,禁不住想起過去常常聽她說的:「……那麼我應該多畫畫。」「……那麼我應該回去畫畫。」她總愛把許多對自己的疑惑與不滿最後歸結到是自己畫得不好、不夠努力用功所致。一個用功的學生還不是動不動就愛說:「那麼我應該回去讀書了。」「那麼我要開始好好的作作業了。」繪畫的語言語法在席慕蓉的手底逐漸嫻熟自如,畫愈精而多當然最好不過了,這並不是說她的詩文不好,我們讀一讀她的詩文也就看得出來,幾乎有一半的作品都與繪畫一事相關,而她的那本小品文集《寫生者》,足可以作為一本美學筆記相看。

是的,席慕蓉的半生就是一位徹底的「寫生者」,寫生的重要精神有兩點,一、忠於描寫的對象,二、保持學習的精神。席慕蓉對描寫事物之忠誠,與宗教使徒無異,這使得她可以多年創作不懈,也能承受若干不苟同其「唯美」的批評。她不可能是不在意批評的那種人,但是她應對不同立場的批評的方法,就是更用心的去寫、去畫。在別人眼中也許並不算大的變化,對席慕蓉可不同,從明到暗、從絢麗到深沉、從堆染到皴擦、從實體到虛空,許多藝術家可以在旦夕之間騰躍游走;席慕蓉卻不,她不敢,她不敢表現沒有充分觀察的、理解的,乃至於感動她自己的題材。寫生者不輕易逾越分寸,所以席慕蓉的蛻變也是緩慢的。然而我們不可忽略了她的緩慢,她雖緩慢卻從不停滯,因此每一處極為細小的變化也極為深刻,這種畫家,開始要早、身體要好,還得長壽。要找一位歷史上類似的畫家,我想到的是沈周,這位享壽八十多歲的畫家,從早年開始就畫,畫得再好,也未見其自恃才氣的那種得意,畫到四、五十歲才漸漸舒展,終至斐然而成一代大師。作一個「寫生者」的精神,對於造化自然是無限的崇拜的。使徒佈道是不分時空的,席慕蓉身邊總是有紙筆,她相信美是稍縱即逝的感受,於是愈為珍惜。想當年她的孩子還小的時候,她一邊抱著孩子一邊用針筆畫畫,又利用哄孩子的空檔畫畫,若非狂熱的對於生命中激情顫動的感受視為無上的神祇示現,又如何能夠作得到呢?其實,儘管她的變化是緩慢細微的,儘管可以說她的畫「相似」,她沒有重複,用心的看,都可以看得出她要表現的是什麼;而且,她也從未以表現了具體的現象為滿足,她每一件作品都表現了那一片世界令她感動之所在,於是越到後來她的畫作越開展,以至於在形相上不見得十分之寫生,執著的寫生者一路寫生至今,早已自自然然的寫生出了自己受物象感動的心靈。

藝術家時常難以拿捏常與變的分寸,執於常則易呆滯無神,執於變則易狂放無端。多年來,席慕蓉的執著既非常亦非變,她執著於一顆簡單的用心,她的繪畫世界用不著複雜的解析,她的畫面也單純統一,不論是花果昆蟲、野馬山巒,還是碧草與白雲。她寫了不少有關她的故鄉蒙古的作品,當然也畫了不少,照她自己說,口口聲聲盡是尋根之類的言語,還為此作了些與藝術創作無甚關聯的事情,我看席慕蓉的根還要更遙遠一些,她的根就是單純而自然的生命,而蒙古恰好合於她內在渴求的性靈,難怪她回去多少次也不厭倦。她的故鄉其實在她內心深處,她以數十年的歲月探索這個簡單卻深刻的自己,不依傍門戶,不故作解人,也不追趕進度,只是永不停歇的一路走來,於是乎,呈現在她畫中的,就是同樣對於單純抱持著企慕的人共同的故鄉,這種人倒不算少數,這應該是她的作品恆受較多的人欣賞真正的原因吧?席慕蓉撫慰了如此普泛的鄉愁,看來也非她意料中事。

如今正值她創作的盛年,思想、歷練與技巧的成熟,更可融匯無間,那種不失穩重的灑脫自信,倒是在她早期畫作中少見的,她更能準確的捕捉剎那間的神思感受,如此之成熟,自非易致。邁過中年,歲月再也不浪漫了,畫家總會擔心還有沒有足夠的時間畫下來想畫的東西?她已經從一個單純的寫生者變成更用功的趕路的寫生者,然而藝術的世界只有腳程沒有路程,懷抱著藝術家本質中的鄉愁,她還是會不停的,帶著幾許焦慮的畫下去,終究畫出微塵大千盡是故鄉的世界,然而她還會持續不斷的追尋,正如她在《寫生者》一書代序〈留言〉一詩末尾所說:

波濤不斷向我湧來

我是螻蟻決心要橫過這汪洋的海

最初雖是你誘使我酩酊誘使我瘋狂

最後是我微笑著含淚

沒頂於

去探訪

你的路上

席慕蓉終究要畫出所有藝術家的生涯。

──轉載自一九九八年三月號「敦煌藝訊」