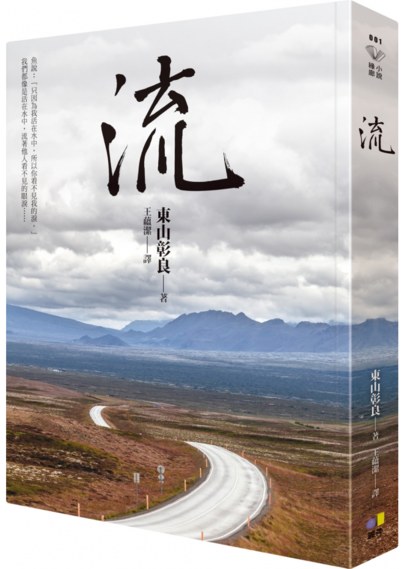

日本第153屆直木獎,發生了一個奇蹟。就是在評審首輪就九票全部通過的肯定,包括了東野圭吾、宮部美幸等等名家,毫無異議的投給了《流》。而這位得主東山彰良,既在台灣出生,《流》的故事開場就在1970年代的台灣,故事橫跨了中國山東和日本。在台灣讀者引頸期盼之下,圓神參與本書版權的爭取,具備了誠意、能力,直奔最後一關:翻譯。

這是圓神的決勝點。

圓神書活網很榮幸邀請為《流》翻譯的王蘊潔,她寫下了這精彩的商戰心事,並謝謝所有一路成全的朋友。獨家刊載。

***

《流》.譯事記/王蘊潔

從事翻譯工作二十載,譯介了一、兩百本小說,翻譯東山彰良的《流》是一次完全不同以往的經驗。從得知這位旅日臺灣籍作家的作品得到直木獎,到翻譯完成的整個過程,也不負眾望地有很多故事。

東山彰良是繼邱永漢、陳舜臣之後,第三位獲得直木獎這項殊榮的臺灣籍作家,再加上《流》描寫的是發生在臺灣的故事,所以得獎消息傳出後不久,就有十家出版社積極爭取這部作品的中文版授權,出版界為此掀起了一場版權大戰。我向長期合作的出版社詢問,得知他們目前還在評估這部作品,暗自鬆了一口氣。

這一口氣鬆得太早。

二○一五年七月中旬,我在圓神機構出版了一本介紹接案心得和翻譯經驗的書(編按:《譯界天后親授!這樣做,案子永遠接不完》如何出版),陳總編在閒聊時問我,如果他們簽到《流》,是否可以由我擔任這本書的翻譯工作。我工作通常都排得很滿,所以當時回答總編,如果圓神簽到這本書,我會試著和其他出版社協調檔期。

當時這麼回答,並沒有想太多。譯者翻譯一本書,是一種緣分,這次有那麼多家出版社競標,花不一定落在圓神家,更何況這種熱門書,一定很希望趕快出版,到時候不一定能喬出檔期。總之,變數還很大,一切看緣分。

幾天之後,總編向我要譯者資料,我才知道這本書的中文版版權競爭激烈,作者希望能夠找到故事譯得精準到位的譯者,所以在競標這部作品的同時,也要審查譯者資料,我成為代表圓神的譯者參加競標。一旦由圓神得標,我無論如何都必須喬出檔期來翻譯。

這時,我才在心裡暗叫不妙,開始認真研究了一下《流》這本書,越想越害怕。之前譯過多本直木獎的得獎作品,像是連城三紀彥的《情書》、三浦紫苑的《真幌站前多田便利屋》、森繪都的《隨風飄舞的塑膠布》和櫻木紫乃的《皇家賓館》,挑戰得獎作品這件事本身,並不至於感到害怕,之前譯介多本被認為翻譯難度較高的山崎豐子的作品時,也都能夠保持平常心,不覺得特別有壓力,但《流》在臺灣受到的矚目程度,讓我擔心自己撐不起這本書,心裡打起了退堂鼓,內心祈禱能夠和它擦身而過。

差不多一個月後,得知爭取《流》的版權已經來到最終階段,日方非常認同圓神多年來對書籍製作的能力和用心,但視作品為生命的作者,還是希望再用比稿方式決定最後花落誰家,要求參與的譯者能在一個月內翻譯完目錄、楔子和第一章。

坐在電腦這一頭的我開始頭痛。隨著越來越多日本小說在臺灣出版,日本方面也更重視譯者對作品的詮釋,之前也曾經遇過作者在考慮授權時,同時審核譯者的情況,但在授權之前要求譯者試譯,還是破天荒第一次。試譯不是問題,問題在於擔心自己沒能力通過試譯,更頭痛的是時間的問題。

苦思一整晚。

第二天和陳總編一見面,立刻興奮地告訴她,我想到了一個巧妙的解決方案──可以請作者的父親擔任翻譯工作!作者的父親王孝廉先生是知名的旅日學者,同時是作家和詩人,文字功力必定精湛非凡。作者以他父親告訴他的故事為基礎創作《流》,如果由作者的父親擔任翻譯工作,這將是他們父子在這部作品上的第二次合作,這樣的企畫是否更有意義?唯一的缺點,就是無法催稿。

總編面露難色,然後安慰我,即使最後失利,也不會怪罪我,是他們努力不夠。總編都把話說到這份上了,我只好摸摸鼻子回答:「好,我會找時間翻譯。」雖然我很清楚,到了最後比稿階段,一旦失利,責任當然必須由我來扛。

九月初出國時,我在飛機上的數小時,才終於有空翻開《流》的第一頁。到了目的地後,在飯店內閉關了兩天的時間,完成了試譯稿。

試譯之前先做了一些功課,看遍所有媒體採訪作者的相關報導,知道作者自認中文程度不好,譯稿會請他父親審核,所以很快決定了試譯時的翻譯策略──在文字的處理上,必須讓一位旅日多年的學者滿意,才能夠代表圓神爭取到這本書的版權。如果日後圓神爭取到《流》,實際翻譯時,可以再根據整部作品的需要,重新調整翻譯文字。

試譯稿交出去之後,因為已經盡了最大努力,反而有了「得之我幸,失之我命」的豁達。這件事在我心裡也就暫時告一段落。

某天在臉書上看到東山彰良先生將於雙十節期間,在臺北的紀伊國屋書店舉辦簽書會的消息,沒來由地覺得自己會和作者見面,隨即為這種「奇想」感到好笑。

幾天後,陳總編果真傳來好消息,圓神順利拿到了《流》的版權,作者來臺期間,圓神出版社將宴請作者,希望我也能夠參加。原來除了翻譯,我竟然還有「預知能力」!

那天出門赴約之前,拿著工作表研究了一下,以免被問到截稿日期時答不上來。果然不出所料,席間聊著聊著,很自然地討論到《流》的中文版將在幾月上市,因為必須視譯稿完成的日期才能決定,圓神高層、作者、日本講談社的多位主管和編輯,以及版權代理十幾雙眼睛都看著我。我緊張地回答目前可以安插的翻譯時間,但大家和我商量能不能提前一個月交稿?雖然檔期真的不行,但面對十幾雙眼睛的陣仗,我怎麼敢說不?

人算不如天算,我好不容易乾坤大挪移,和其他合作的出版社喬好檔期,卻在十二月底接到東山先生來信,告知他將在一月初來臺北為寫作採訪,如果翻譯過程中有什麼疑問,可以和他討論。

這是千載難逢的大好機會,問題是我根本還沒開始翻譯,只能緊急更改工作計畫,完成東野圭吾的《拉普拉斯的魔女》後,馬上動手翻譯《流》。和作者見面時,已經翻譯了四分之一,向作者請教了一些疑問。討論到小說中的細節,我突然好奇地請教東山先生決定授權的過程,東山先生回答:「我請我父母看了之後,他們都一致認為妳的譯稿很出色,我相信妳的譯稿再加上圓神團隊的製作,會是這本書在我的家鄉最好的歸宿。」聽到作者的親口鼓勵,更覺得要使出渾身解數譯好這部作品。

因為提前開工,所以在二月初就完成了譯稿,過完年提前交稿,到了三月下旬,作者的父母已經審核完譯稿全文,送回了圓神出版社。

沒錯,除了繪本以外,這也是我第一次遇到需要全文送審的書。當初聽到時有點驚訝,但完全能夠理解作者的謹慎態度,而且,我也決定正面「利用」這件事。

這部作品描寫的是臺灣的故事,雖然用日文書寫,但翻譯成中文必須避免翻譯腔,否則讀者在閱讀時會感到突兀。除此以外,作品中交代一些臺灣在地文化時,為了方便日本讀者理解,避免整本書有太多註釋,作者採取了適度簡化,或是用日本文化中相似事物取代的方式處理。翻譯成中文時,我認為要「還原」為純正的在地文化,所以有時候並不直接按照原文翻譯,尤其某些口語的部分,覺得有必要「改譯」一下,但這種分寸的拿捏是一門學問。最後我想到一個方法,翻譯時將這些不完全按原文翻譯的部分用紅字標出,徵詢作者(以及作者父母)的同意後,再由出版社定稿。經由作者方面的審稿確認,既能夠用我認為的適當文字傳達作者想要表達的內容,又可以避免過度詮釋。因為作者和學識淵博的作者父親所具備的中文背景,讓這本翻譯作品能夠用這種方式細心處理和溝通,很少有一本翻譯作品擁有如此得天獨厚的優勢,也如此尊重讀者的閱讀。

譯者就像代理孕母,每一本譯作就像是代人而生的「孩子」。《流》不僅本身實力堅強,更是一個運勢很強的「孩子」,在因為檔期問題和其他合作的出版社協調溝通時,編輯都很大方地表示,既然是為了《流》,他們當然要成全,讓我深深感受到出版界對這個「孩子」的關愛、呵護和期待。遇到這種「孩子」,為母的譯者可以充滿自信地推薦廣大讀者一起好好寵愛。

說完了《流》中文版的「前傳」,經過編輯團隊數個月的努力,終於將把作者交付的這部作品,傳到讀者手上。

輪到各位讀者親身感受作品本身的精采了!

(二○一六年四月五日於臺北)

【編按】東山先生這樣說:

出版繁體中文版的過程中,尤其感謝本書譯者王蘊潔小姐。她已經是一位經驗豐富也很有實力的翻譯家,當初卻仍願意接受我的任性要求,提供第一章的試譯。看了試譯稿後,我放心地將本書交由她翻譯,繁體中文版的譯文非常出色,超乎了我的期待。(摘自本書作者序)

下一頁 <span "="" style="line-height:19.2000007629395px;font-size:16px;">→ 該如何呈現那個心中的「流」?中文版封面幕後

.jpg)