「我的回答只有一個,沒有什麼組織或個人的看法。」

「這是你的真心話嗎?」

──《64》

1989年,日本的昭和64年。這是昭和的最後一年,而且只有短短七天──昭和天皇在1月7日駕崩,平成年代隨之來臨。小說《64》裡提到的綁架事件,就發生在這段時間。綁架事件出現遇害的女孩、心碎的家屬、震驚的民眾,及因為沒能擒凶而感受複雜的警方。

過了近二十年,追溯期將至,警界高層突然宣布要高調拜訪當年的受害者家屬,看起來像要在最後時段衝刺調查,但很多人認為只是做秀,而真正的原因,比大家以為的更深沉。

橫山秀夫的《64》是部令人驚訝的作品。本來以為是懸案偵察,但主軸一直圍繞在警察組織的問題、公權力與媒體亦合作亦衝突的關係,而這些情節的張力,絲毫不遜於緝凶。可是,就在讀者以為懸案只被當成背景設定,轉折又突然出現。

在《64》中譯版重新出版,我們跨海訪問了橫山秀夫,談他的記者生涯、創作觀察,以及《64》。

問:老師本來是記者,當初創作《羅蘋計劃》(ルパンの消息)就是想成為職業作家嗎?當時創作的契機是什麼呢?有特別喜歡,或影響您很深的推理作家或作品嗎?

答:一言以蔽之,《羅蘋計畫》是我告別新聞界的作品。我當上記者的初衷,主要是我很喜歡寫文章的關係。我在新聞界幹了十二年才發現,自己真正想傳遞給讀者的,不是那些資訊或警語,而是長存在寫手心中的想法,以及那些想法所孕育出來的故事。況且,我本來就有寫故事的素養。我從小就喜歡看書,學校的老師還稱我「圖書館之王」,半夜我常躲在被窩裡,拿手電筒看完整套「福爾摩斯」。等我看完歐亨利的作品後,我發現自己眼中的世界不一樣了,彷彿告別了少年時代。當時我就相信,故事自有其獨特的力量。從結果來看,從事新聞業的經驗,讓我在虛幻的世界中架起故事的橋樑時,能架出非常扎實的橋墩。因此,我的文風被視為日本社會派推理小說的先驅,跟松本清張系出同源。年輕時我嗜讀松本清張的作品,也確實有受到影響。

我有不少個人興趣,但我最喜歡開著老爺車到附近兜風,還有做一些園藝活。打理庭院跟寫小說有點類似,你每天花時間打理,還是會發現需要修飾的部分。我的個性很適合做這種沒有止境的工作。

問:在清水潔先生的作品裡可以讀到,日本記者與警方的關係很特別,有「記者俱樂部」的存在,您認為從媒體角度來看,這樣的制度對報導有什麼好處或壞處?您擔任記者時,在記者俱樂部有什麼特別的經驗嗎?

答:其實,我已經不能從媒體的角度來討論這個問題了。不過,身為一個曾在新聞界打滾的人,我對於海內外批評記者俱樂部的聲浪,也是頗感慚愧。日本新聞業的報導自由度並不高,每次我在國際社會聽到這種評價,對新聞界就有很大的疑慮。一百多年前,當時的公權力並不重視報導的意義,因此許多記者才會團結起來對抗公權力,這才是記者俱樂部這個概念產生的契機。記者們耗費漫長的歲月,用自己辛苦掙來的一點權利,在各個公家機關的內部設立基地。這樣的想法本身沒有錯,但現在卻被當成貪圖既得利益的排外團體,這是很可惜的一件事。日本人的性情講好聽叫重視和諧,講難聽叫盲從,記者俱樂部也有類似的現象。不可否認的是,日本也有很多好記者不受名利誘惑,也不依賴記者俱樂部。我剛入新聞界的時候,上司甚至禁止我去記者俱樂部,理由是我還不具備採訪的實力。有了深厚的採訪經驗後,我終於明白一個道理,人要在單獨對談的情況下,才會說出真心話。現在的記者會早已名存實亡,我希望記者努力去做一對一的採訪,不要仰賴記者會和俱樂部了。

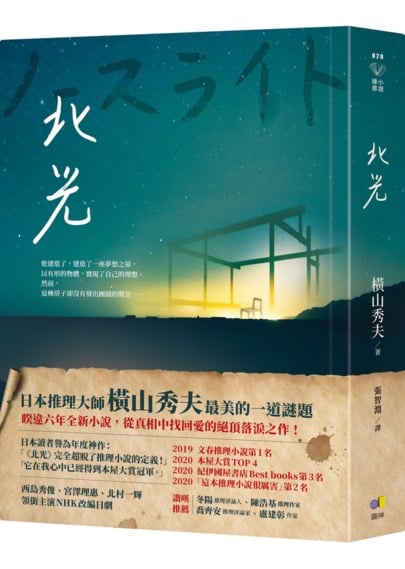

問:從《北光》裡可以發現您在創作之前肯定做了充足的調查。大致說來,您決定要創作故事之前,大約會做哪些準備工作?許多年輕創作者認為田野調查相當困難,您有沒有什麼實際調查或訪問的訣竅呢?

答:在撰寫《北光》以前,我涉獵了許多布魯諾.陶特的相關資料,幾乎到了過頭的地步。我讀這些資料不是要介紹陶特,而是他的理念和生活哲學,對作品的主角有深厚的作用,可以說是一種「強化感情和感性的裝置」。小說中需要可變的元素和不變的元素,陶特就是屬於後者。我必須掌握陶特鮮明的形象,否則準備工作不算完整。

至於《64》等其他警察小說,我用的是以前當記者蒐集的資訊,以及我跟警察閒聊時得到的情報。自從我轉行當作家以後,我很少為了創作而去採訪警察。媒體是社會的公器,寫報導是在保護國民知的權利,但我告別了這一份工作,已經沒有正當理由套出警察口中的祕密了。繼續採訪只會陷入兩種困境,一是欠公權力人情,二是得不到客觀公正的訊息。所以我不是用採訪的方式,而是參加一些警界老友的喜事慶典,或是他們私人的聚會,從閒談中蒐集情報。這麼做效率並不好,但日常言談中才能看出警察的心境和思維。有時候一句不經意的話,會透露出警察組織的要害和弱點。蒐集到的情報只有少數能立刻派上用場,大多數都要等到兩三年後才能拿來創作。

問:《64》乍看要談一樁陳年舊案,卻巧妙帶出警局內部的狀況。您創作的原意就是要談警局內部的狀況嗎?倘若如此,您如何選擇要在故事裡安排哪一類型的案件?您當記者的時候,有機會實際參與案件調查嗎?

答:我真正想寫的是「受到考驗的人性」。從我出道以來,我的警察小說就有一個特色,那就是主角多為人事或監察單位的警察,而不是刑警。刑警可以放浪不羈,但管理部門的警察是組織的齒輪,沒辦法為所欲為。為了剖析組織的功過,寫出人性深刻的糾葛情節,我才安排這種設定。好比《64》的主角三上,我就給他一個「公關長」的職缺。他背負著警察的威信和意圖,每天跟媒體周旋,如此吃力不討好的工作,正是一個「受到考驗的人」。

我在新聞界打滾十二年,大部分的時間都在採訪社會案件,好比殺人、貪汙、墜機、幼兒撕票等等。這些經驗也確實有運用在我的作品上,但我一向要求自己,現實中的案件不能侷限我寫出來的小說。我想寫的不是社會的重大事件,而是個人的重大事件。我寫下主角和各類案件的關係,描寫人性在職場和組織中掙扎的情景,甚至點出社會墨守成規的弊病,主要是希望讀者正確理解,主角個人看重的問題是什麼。同時,也是要讓極為私人性質的話題,昇華成一個平易近人的故事。案件和社會問題並非附屬品,我相信描寫個人就是在描寫社會。我這一路走來,都是用主角的觀點來探究故事中的現象,這樣的創作手法就是出於我的這一分信念。

問:《64》的另一個重點是警方與記者之間,也就是公權力與媒體之間的關係。書中的「匿名」方針是兩方爭議的焦點之一,就您的經驗,現實當中的警方和記者大多會如何處理?以您的看法,您認為警方可以透露多少案件內情、媒體又該有哪些報導的原則?

答:對於「匿名問題」媒體和警察是互不相讓的,各地方的警察都會面臨相關的衝突,而且從未間斷過。媒體和警察有許多對立的地方,我之所以選擇匿名問題探討,主要是我認為這個問題再過五到十年也無法解決。過去我還在新聞界的時候,也多次碰到令人費解的匿名公布方針。警察一旦決定匿名,記者再怎麼央求也無濟於事。到頭來,只能耗費大量的時間,從其他的管道打探真名。作為一個媒體從業人員,絕不能省下這一道功夫。你必須讓公權力知道,就算他們有所隱瞞,我們也一定會揭發真相,這樣公權力才會保持一定的緊張感。其實也不光匿名問題如此,公權力任意操縱訊息,打著為國為民的名義無限擴權,這些都需要媒體監督。

不過,像綁票案這種牽涉到人命的特殊案件,我認為搜查訊息的確需要在內部保留一段時間。然而,訊息公開與否若只交由其中一方來決定,並不是最好的方法,畢竟在案子剛發生的階段,雙方難免過於激動和混亂。應該設置一個冷靜客觀的第三方保密機構,在案子發生時發揮機能,監督資訊的處理狀況,在必要的情況下提供建議。我想這才是比較妥善的體系。

問:幾年前我訪問過今野敏先生,他認為警察組織內部其實與企業類似,您的觀察如何?您認為在您成為作家的這段時間,警局內部的狀況有改變嗎?您現在會和警局內部人士保持聯絡、了解狀況嗎?

答:剛才我也提過,我是透過閒聊來剖析警察的,近年來警察對外的形象逐漸軟化,但內在的部分沒有太大的轉變。不管從好的角度還是不好的角度來看,警察這個團體可以說是典型的組織型態。組織的極致非軍隊莫屬,警察也有不下於軍隊的嚴苛和封閉性質。話雖如此,警察內部又有一般企業和團體的糾葛,好比上司和部下錯綜複雜的關係等等。所以在寫成作品的時候,我可以一面描寫警察的特殊世界,又能寫出平易近人的故事。簡單說,警察組織很適合用來突顯個體的內在。

我從出道以來,一直在描寫「組織和個人的對立」。這不只是我作品的主要核心,更是我畢生的志業。我不認為私底下的自我,才算是真正的自我。以某個組織或某個職業頭銜的身分活動,這也是我們個人的一部分。那些不堪回首的過往也是自己的一部分,我們不可能把某個時刻的自己切割開來,公私兩方都是我們自己的一部分。不承認這個事實,辛苦走來的人生也會變得虛偽不實。這是我謹守的一分信念,因此我寫小說,不可能無視組織對個人的影響。

問:《64》有兩次改編成影視作品,您有參與改編工作嗎?或者參觀過現場?改編作品自然與原作不完全相同,您喜歡嗎?

答:劇本我是一定會先看過的,這是原作者的義務,只要是有疑問的地方,就算是細節我也會提出來。只不過,我以前寫過少年漫畫的腳本,因此很清楚拍成影片不可能跟原作一模一樣。漫畫是漫畫家的專業,電影是電影導演的專業。所以,我只會拜託對方拍出一部好戲。有時候我會帶一些吃的去慰勞大家,但不會逗留太久,以免影響到拍攝的進度。《64》電影版和連續劇版的風評都不錯,儘管和原作有不少相異之處,各位還是可以享受到文字和影像的雙重體驗。

(本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登,情境照出自unsplash)

.jpg)

.jpg)