我九歲那一年,李察.波頓和克林.伊斯威特主演的《血染雪山堡》在我成長的挪威小城莫爾德上映。片子定為輔15級,所以只有我哥哥卜爾可以去看,我和弟弟努特只能待在家裡。哥哥看完電影回家,把我們叫進他的房間,關上門,把燈調暗,開始從頭細說電影內容:二戰時,一名同盟國的美國將軍遭納粹俘虜,而他是諾曼地登陸一役的關鍵人物,因此必須展開營救計畫;哥哥說著那地勢凶險的山中碉堡、現場的作戰計畫,以及史密斯少校隊上的內部衝突,還有克林.伊斯威特抽菸的姿態,以及在纜車頂上的打鬥。他把一百五十六分鐘的劇情細細說完,當我離開房間時,心裡很清楚,剛才在我腦海裡放映的電影比我看過的任何一部《泰山》電影都更加精采。

如此生動的「觀影」體驗,自然歸功於寫下原著小說與改編劇本的麥克萊恩,還有導演布萊恩.G.赫頓和片中演員,以及我哥哥,他從小到大都很會說故事。不過,當時年幼的我並沒有想到—這其實也要謝謝我自己。身為一名說故事者與讀者,我從這件事體悟到,作家筆下的故事只有在與讀者、聽眾和觀眾相遇之際,才真正有了生命。那些讀到和聽到的文字,只能帶你走到有限的故事情境中,它給了你必要的聯想空間,但接下來你就得自己擔任導演來完成整部作品。故事隨著讀者腦中被文本所激起的畫面而創造出來,在每個讀者的想像中,都有著新穎且各不相同的面貌。這就是為什麼,無論作家的功力好壞,所有故事都比不上讀者根據個人經歷、想像力、創造力和慾望所體驗到的版本,而這還要考量到每個人理解文本的耐心。

不妨想想「被誤解的作者」吧。這個詞只有在讀者認定自己真正理解了某位作家的時候,才會認真地拿出來用,它也充分說明了我的論點:新的讀者運用了原有的創作素材,卻導出了一部優於前人版本且風格迥異的電影。事實上,就連一個平庸的作者,都可能在辭世後得到比在世時更好的評價,因為伴隨著新的時代、新的知識和文化好奇心,確實可能讓一部作品從垃圾堆裡被重新挖掘出來。所以請容我不客氣地說:讀者比作者更優秀。保羅.麥卡尼說過,他寫下的知名歌詞「她從浴室的窗戶進來,有著銀湯匙作掩護」其實沒什麼特殊涵義,只是感覺很神祕又酷。然而,這並不代表身為讀者的我,就不能運用這段歌詞與其情境來創作出優於保羅.麥卡尼原始構想的故事(又或者他根本沒什麼想法)。讀者就是他/她自己的作者。這並不是說作家沒有優劣之別,即使是最好的導演,也需要有好的編劇來配合。

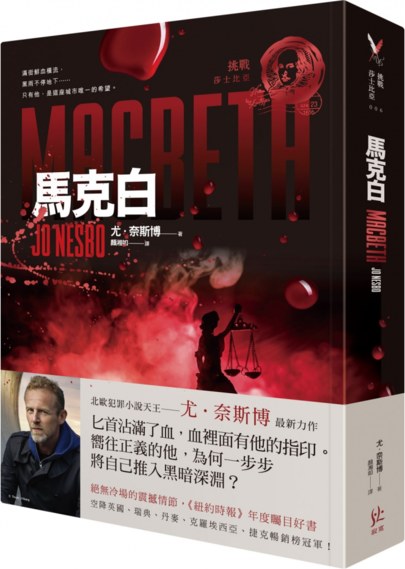

(藍燈書屋為〈挑戰莎士比亞〉系列的七位當代作家,特聘畫家作畫)

許多作者--包括我自己在內--都喜歡幻想我們寫下的書能讓自己永垂不朽。但無論書寫得有多好,書架上那些印刷出來的故事都是死的,唯一存活的是那個故事留在讀者記憶中的版本,或者說,是在讀者把書拿起來閱讀之後,所體驗到的版本。

於是很自然地,就像父母或祖父母一般,那些已經沒了生命或被人遺忘的故事,催生了新一代的故事,因而間接且隱密地延長了生命。也有些持續活躍於世的故事,繁衍出一整棵家族樹--從克林.伊斯威特和我哥哥轉述的故事往回追溯,我們就遇見了莎士比亞。

當我受邀參與「挑戰莎士比亞」書系,從莎翁劇作出發來寫一本小說,我提出了唯一一個條件:我要寫《馬克白》。我和大多數挪威人一樣,對挪威劇作家易卜生的感情遠比對莎士比亞來得深,不過我小時候就看過《馬克白》的舞台演出,也欣賞過名導羅曼.波蘭斯基改編本劇的電影《森林復活記》,後來還找了原劇的挪威文譯本來讀。後來再看到布萊恩.狄帕瑪拍的《疤面煞星》,就連我都能察覺靈感顯然源自《馬克白》。我這才明白,馬克白的「婚生」和「非婚生」子女,或許比中世紀的流浪樂手還多。就像歌手會單純翻唱流行經典,也會稍加改編,作家也會從前人和當代創作者身上汲取靈感。文學研究者常說書本之間會彼此對話,但這或許是因為書就是他們的全世界,因此視野窄化了。抬頭一看,我們就會發現所有類型的故事都在彼此交流,包括書本、電影、劇作、歌詞、單口喜劇、視覺藝術、新聞、歷史、政治話術,以及非文學作品。

米蘭.昆德拉曾說,小說存在的意義,就是要做到唯有小說能達成的事。這個概念很不錯,但我不太認同。比方說,我就看不出戈馬克.麥卡錫的小說《險路》和柯恩兄弟改編的電影版《險路勿近》在本質上有什麼不同—不過拋開這點,這部小說和電影都是很棒的作品。這或許是因為我們這個世代大量消費故事,對於供過於求的故事習以為常,因此樂於接受任何創新的敘事方式,也因此,當一部電影拍得像文學作品,或是一本書讀起來像是電影,我們都能夠欣賞和消化。我們或許會問,既然新的創作形式沒有帶來新的內容,那是為了什麼呢?如果沒有新意,那不是代表新的形式是多餘的嗎?這似乎顯而易見。

然而,《險路》的小說和電影版,兩者都沒有讓人感到多餘。就像我們重讀一本好書第二遍,也很少會感覺多餘;也正如藍調搖滾傳奇歌手喬.庫克詮釋披頭四的〈With a Little Help From My Friends〉、創作歌手萊恩.亞當斯翻唱綠洲樂團的〈Wonderwall〉也不會感覺多餘。或許是因為故事透過重複述說而產生了新意,不僅遇見了新的讀者,也遇見了訴說故事的全新聲音。

所以呢,你就這樣捧著一本《馬克白》,承諾將這部全球知名的劇作改寫為小說。你需要的只是一個嶄新的切入點,一種個人的獨到詮釋,並且抱持信念,相信讀者會完成接下來的一切。這能有多難?我不曉得,但是「這能有多難?」一直是我的座右銘,我從小就是個不自量力的人,有時會成功,有時則嘗到慘痛的失敗。失敗的部分總是很快忘掉,只記得成功的,所以我至今仍保有這句座右銘和天真的性格。好吧,我決定直接採用莎翁的故事骨幹,看看劇情會帶我走向哪裡。我不要陷入經典的莎劇角色解讀,而是跟隨直覺去想像驅動這些角色的是什麼力量,以及他們深層或淺層的心理動機。我要拋開莎士比亞的詩句與膾炙人口的對白,並將故事時空和語境從11世紀的蘇格蘭搬移到1970年代一座墮落的城市,充斥著犯罪、工業汙染、冷戰妄想、海洛因成癮,以及圍繞著警察局局長之位而展開的權力鬥爭。莎劇中煉製藥草的三名女巫代表了故事中的超自然元素(對於女巫的隱喻以及她們和希臘神話中赫卡忒女神的關連,文學專家的看法差異甚大),不過在我的版本中,三女巫則寫實得多:她們是製毒師,效力於城裡的頭號毒梟和幕後操盤的魁儡師赫卡忒。

在我的小說中,「夫人」曾是個妓女和老鴇,她的人生目標是贏得眾人尊崇,或至少成為受尊敬的女人。她抱著這份信念經營賭場,政商名流都成了常客,並向她傾訴心聲。她的年輕愛人馬克白是對抗販毒集團的特警隊隊長,兩人在眾人眼前公然愛得熾烈,其實卻是錯配的一對。馬克白是警局英雄,力挺新任局長鄧肯對抗貪腐;但夫人個性務實,只在乎自己的政治影響力。接著馬克白和夫人意識到,只要他們願意痛下殺手,馬克白便能取代鄧肯成為局長。

道德與忠誠。選擇忠於你所愛的人,還是忠於你服務的社會?該滿足個人野心和權力慾望,還是維護誠信、道德與人民福祉?在抉擇的當下,我們總是先受到情感左右而做出決定,等到事後才為自己尋找藉口。對權力的渴望造就了一個國王,但這也是女巫煉製的「混搭」毒藥,驅使人們墜入恥辱的黑暗深淵。類似這樣的情節,這我能寫。

我叫哥哥和弟弟進來我的房間,關上門,把燈調暗,開始講故事。我不知道這符不符合莎士比亞和編劇麥克萊恩腦中的想像,但在此時此刻,這個故事屬於我,一切由我作主。在這一刻,我想像自己就像莎翁一樣,揣摩著馬克白的形象—當然,當哥哥和弟弟離開房間,燈又打開以後,我就會清醒過來,謙卑地向大師致敬,並拋開以上幻想。但,這或許就是作家會投入這麼多時間創作的原因--為了體會置身於那個黑暗房間,被傳奇包圍的感覺,並想像這裡正是自己的歸屬。

有個兒時記憶我永遠不會忘:在我終於滿十五歲,親自進戲院觀賞偉大的《血染雪山堡》之後,回到家卻發現,縱使電影版有著李察.波頓和克林.伊斯威特,以及傳說級的地位,我哥哥的口述版本卻更加迷人。因為當年的我讓它變得更好。我也希望我的讀者能讓這本《馬克白》成為有史以來最好的版本:一個一點也不多餘的故事。

.jpg)

.jpg)